por Eduardo Wolf

I

Durante o período de um mês em que estive fora do Brasil, fui acompanhado em Londres por uma espécie de grande arco temático involuntário: a crescente onda de censura, perseguição intelectual e cerceamento das liberdades de expressão e de pensamento que vem tomado conta do que antigamente se chamava “mundo livre”. Quer fossem promovidas por instituições de prestígio, como veículos de imprensa e universidades, quer tivessem milicianos digitais no Twitter (sobretudo) à frente, entre o final de março e o final de abril, os sinais de que os tempos em que vivemos são hostis àquela venerável tradição de liberdades tidas como essenciais às sociedades abertas foram vigorosos. Quis o destino que a abertura e o fechamento dessa temporada outonal para a liberdade tivessem como que uma correspondência nos limites do espectro político-ideológico a que chamamos, por mais do que mera força do hábito, de esquerda e direita, nesta ordem.

Na edição do suplemento Life & Arts do Financial Times Weekend de 30 e 31 de março de 2019, o historiador Ian Buruma, conhecido do público brasileiro por seu Ano Zero – uma história de 1945 (Companhia das Letras) assinava um impactante ensaio intitulado “Where to draw the line?”. Buruma era, até recentemente, o editor da prestigiosa New York Review of Books, tendo assumido o lugar que fora antes do lendário Robert B. Silvers. Colaborador regular da revista desde há muito, figura razoavelmente associada à identidade da NYRB – a ponto de naturalmente se tornar seu editor –, Buruma foi demitido em setembro passado após uma dessas “twitterstorms” em que certa militância digital, aliada a figuras públicas com peso e influência para além dos muros do universo digital, agindo como uma malta agressiva e poderosa, faz valer sua vontade a qualquer custo.

O “crime” de Buruma foi uma decisão editorial: publicar um ensaio do ex-apresentador de televisão e ex-músico Jian Ghomeshi. Celebridade do mundo pop canadense, Ghomeshi foi julgado em 2016 por assédio sexual e outros crimes violentos contra mulheres. Foram cinco acusações levadas a júri, muitas outras que ainda ficaram de fora, e as evidências mais razoáveis indicam que, a despeito de ter sido inocentado em todas as acusações, seu comportamento em relação a mulheres era mais do que reprovável. Buruma decidiu, em comum acordo com outros editores da NYRB (e com as devidas divergências internas), publicar o texto de Ghomeshi, que não foi condenado em juízo, mas sim na vida pública. O interesse do editor da Review era examinar essa modalidade de punição contemporânea, especialmente após diversos casos de homens em variadas posições sociais e profissionais denunciados, mas nem sempre condenados judicialmente, por algum tipo de abuso de natureza sexual. Afinal, nas palavras de Buruma, o “devido processo legal ainda é algo importante. Sentenças prisionais têm limites. A desgraça pública é aberta quanto a seu final”. Assim, o relato do opróbio social vivido por um personagem que esteve no centro de um episódio tão decisivo no mundo pós-MeToo seria uma peça com algum interesse do ponto de vista jornalístico.

Apesar de o processo de discussão interna dos editores ter concluído que sim, havia interesse em publicar o texto, antes mesmo de ir ao ar no site da Review, militantes da redação — os chamados social justice warriors — já tinham vazado o texto e o parecer condenatório dos progressistas para blogs, sites e contas de twitter aliadas dos militantes. Em pouco tempo, o ex-professor do Bard College, historiador de prestígio, colaborador histórico da New York Review of Books e progressista de carteirinha Ian Buruma viu-se alvo de uma grande quantidade de ataques contra seu trabalho editorial; teve suas obras pregressas escrutinadas em busca de evidências de “machismo”; foi pressionado por editoras universitárias, que ameaçaram retirar patrocínio da Review; viu-se constrangido a emitir um pedido de desculpes (coisa que se recusou a fazer) e, por fim, foi prontamente demitido. Sem em nenhum momento negar que poderia ter trabalhado mais e melhor na edição do texto para evitar incompreensões injustas e descabidas, e, mais que isso, sem em momento algum deixar de esclarecer que o propósito não era abrir um espaço de “defesa” para Ghomeshi, Buruma reflete, mais de seis meses após o episódio, sobre o ambiente persecutório e inimigo da liberdade de expressão que tomou conta das sociedades democráticas ocidentais. A crítica a Buruma, quer viesse de seus pares mais sensatos, quer da malta enfurecida nas redes sociais, consistia em dizer que Ghomeshi não tinha direito a dizer o que quer que fosse, muito menos em uma revista progressista (liberal, no sentido americano).

Não é exagero dizer que seu relato dos acontecimentos na revista é chocante. Uma pessoa da equipe de editores da NYRB, argumentando contra a publicação do artigo, afirmou, nas palavras de Buruma, que “o #MeToo era um movimento, e que publicando aquele artigo, estaríamos way out of line”. A argumentação foi pesada: “não precisamos de nuance; nuance é uma forma de cumplicidade”. Que o leitor do Estado da Arte não pense que essa atitude do time de editores da Review se restringe ao caso Ghomeshi. Buruma relata que durante a discussão em torno de um artigo sobre Jim Brown, o esportista ativista dos direitos negros que, recentemente, tem sido alvo de críticas sobre seu comportamento em relação às mulheres, uma pessoa da equipe de editores alegou que passagens do ensaio “poderiam ofender nossos leitores”. Buruma respondeu que não era papel da revista “proteger leitores de possíveis ofensas”, ao que ouviu como resposta: “este é precisamente nosso papel”. No futuro, quando alguém quiser pesquisar sobre como se deu o processo de censura progressista, de autoritarismo “do bem”, de entronização do moralismo identitário, tenho certeza de que essas declarações da equipe editorial da New York Review of Books terão um lugar de destaque na história da infâmia de nosso tempo.

II

No dia 10 de abril, a revista britânica New Statesman — que cultiva a maior parte de seu público na verdejante grama dos trabalhistas e na intelectualidade de esquerda — anunciava uma entrevista com Sir Roger Scruton. Filósofo conservador, autor de mais de 50 títulos sobre assuntos que vão da filosofia da mente à política, passando por temas clássicos de estética como arte, arquitetura, música, e mesmo romances e óperas, Scruton havia assumido em novembro passado um cargo não-remunerado na administração de Theresa May à frente da comissão Building Better, Building Beautifull, que aconselha o governo na tarefa de construir novas moradias com preocupações com qualidade e beleza. Já por ocasião de sua nomeação, milícias digitais de esquerda haviam se mobilizado em tarefa de sua predileção: a chamada offense archaelogy, a arqueologia da ofensa. Turbas de militantes digitais se põem a escrutinar a obra, a vida, os tuítes, os depoimentos e eventuais confissões privadas que qualquer indivíduo possa ter feito no passado e que, hoje, seriam motivo de ofensa para as sensibilidades identitárias, com o objetivo de vilipendiar a pessoa em questão, normalmente bloqueando algum tipo de atividade profissional pleiteada ou obtida.

Já no final de 2018, portanto, o circo persecutório e censor da esquerda identitária estava montado. Como sabem todos os que acompanham o tema, os efeitos das campanhas de difamação nas redes sociais, especialmente quando orquestradas com militâncias políticas altamente radicalizadas, não ficam confinados a aborrecimentos nas redes sociais. Não por acaso, à época, parlamentares do Labour Party tentaram se valer da munição oferecida pelas brigadas ideológicas do Twitter para impedir a nomeação de Sir Roger. Naquele contexto, isso fracassou, o governo mal prestou atenção ao assunto e a vida parecia seguir seu curso sem que muita gente prestasse atenção ao perigoso caminho de institucionalização e normalização do silenciamento de vozes divergentes dos micro e irrelevantes consensos ideológicos das franjas esquerdistas na academia e no Twitter — basta lembrar que, em março deste ano, a Universidade de Cambridge simplesmente retirou o aceite que havia dado a Jordan Peterson para que este fosse pesquisador visitante em um de seus colleges em virtude das pressões do estudantado e do professorado ideologicamente ofendido.

Quando a entrevista da New Statesman veio a público, portanto, naquele 10 de abril, todo um novo ambiente contrário à livre circulação de ideias já estava mais do que consolidado. O tipo de ambiente em que, como já se percebia pelo relato de Buruma, se alguém (especialmente membros de alguns grupos) considera alguma ideia ofensiva, essa ideia simplesmente não tem o direito de existir, de vir a público, de ser abertamente proferida, debatida e muito menos — pecado dos pecados — publicada. Não foi com outro espírito que o jovem jornalista George Eaton — um dos editores da New Statesman — foi às redes sociais para anunciar que a revista da semana trazia uma entrevista chocante com o filósofo Roger Scruton, na qual Sir Roger fazia “comentários ultrajantes” — palavras de Eaton.

Segundo a matéria da New Statesman, Roger Scruton teria sido racista, homofóbico e antissemita. Do modo como George Eaton apresentou as ideias do autor de Beleza na entrevista, o filósofo que completou 75 anos em 2019, teria atacado homossexuais por não serem “normais”. Teria afirmado, ainda, que a violência das gangues, crescentes na Inglaterra, “é um problema relacionado aos negros”. Sobre os chineses, teria praticado um tipo de racismo de estereótipo, afirmando que tornam-se iguais e indistinguíveis uns dos outros. E, mais surpreendentemente, Scruton é acusado de ser antissemita ao defender Viktor Orbán, o populista de direita que governa a Hungria, e ao usar a expressão “Soros Empire”, referindo-se, supostamente, a rede de poder do multibilionário húngaro judeu George Soros.

No Twitter, George Eaton não apenas destacou com entusiasmo que sua matéria trazia Roger Scruton afirmando barbaridades inaceitáveis como, mais que isso, conseguiu tornar o que já era ruim — sua matéria — ainda pior. Recortando e editando ainda mais o que já havia sido destroçado em sua versão impressa, Eaton fez questão de editar ainda mais o que divulgava em sua conta na rede social mais utilizada por jornalistas no mundo todo. O resultado de sua apresentação do que teriam sido as respostas e as considerações de Scruton fez-se sentir rapidamente: seguindo o típico roteiro das chamadas “tempestades do twitter”, a indignação (coordenada ou não) digital se alastra, envolve algumas figuras públicas e, em pouco tempo, chega à vida real. Neste caso, rapidamente já tínhamos declarações de políticos do Partido Conservador condenando Scruton e exigindo sua demissão do cargo não remunerado à frente de uma comissão consultiva em matéria de arquitetura e beleza. Antes de o chá das 5 estar servido, a demissão foi providenciada.

Para que se possa avaliar a dimensão da emboscada armada por Eaton, após a notícia da demissão de Scruton, o jovem jornalista e editor da New Statesman postou uma foto em sua conta pessoal do Instagram. Nela, aparece na redação da revista em que trabalha bebendo uma garrafa de champagne. Na legenda, a descrição: “The feeling when you get right-wing racist and homophobe Roger Scruton sacked as Tory government advisor” (algo como “a sensação que dá quando você faz o direitista, racista e homofóbico Roger Scruton ser demitido de seu posto como conselheiro do governo Tory”) . Sim, leitor, você está lendo corretamente: o jornalista gaba-se de ter obtido a demissão de Scruton, o “direitista”.

Este não parece ser o propósito adequado de qualquer entrevista ou reportagem digna do nome. Menos ainda, frise-se, quando nada — absolutamente nada — do que o jornalista veicula a título de “outrageous remarks” efetivamente corresponde ao que o entrevistado de fato declarara. E isso foi precisamente o que ocorreu com Roger Scruton. Já durante o fim de semana que se seguiu à publicação da revista, a reação ao que, prima facie, parecia ser um caso de distorção profundamente mal intencionado começou. A primeira evidência foi indicada de maneira natural pelos leitores, ainda nas redes sociais. Eaton acusava Scruton de ter se referido de maneira racista aos chineses. Pelo Twitter, o jornalista escreveu o seguinte:

Roger Scruton on the Chinese: “Each Chinese person is a kind of replica of the next one and that is a very frightening thing.” 2/4 [Roger Scruton sobre os chineses: “Cada chinês é uma espécie de réplica do próximo, e isso é muito assustador”.

A frase soava completamente editada e falsa. No próprio Twitter, acusaram a suspeita de que a edição era desastrosa, permitindo uma interpretação racista que não parecia estar presente no raciocínio de Scruton. Eaton acusou o golpe: admitiu ter suprimido a frase por inteiro — no Twitter e na edição impressa —, frase esta que revelava que Scruton estava falando das manipulações autoritárias do governo e do Partido Comunista Chinês — eles, o governo ditatorial da China Comunista e o Partido Comunista Chinês, estavam criando, por meio de suas práticas de controle, réplicas de seu próprio, aniquilando-lhe a possibilidade dos caminhos da individualidade. Foi a senha para que o público e muitos outros jornalistas percebessem que havia algo de muito errado no trabalho de Eaton.

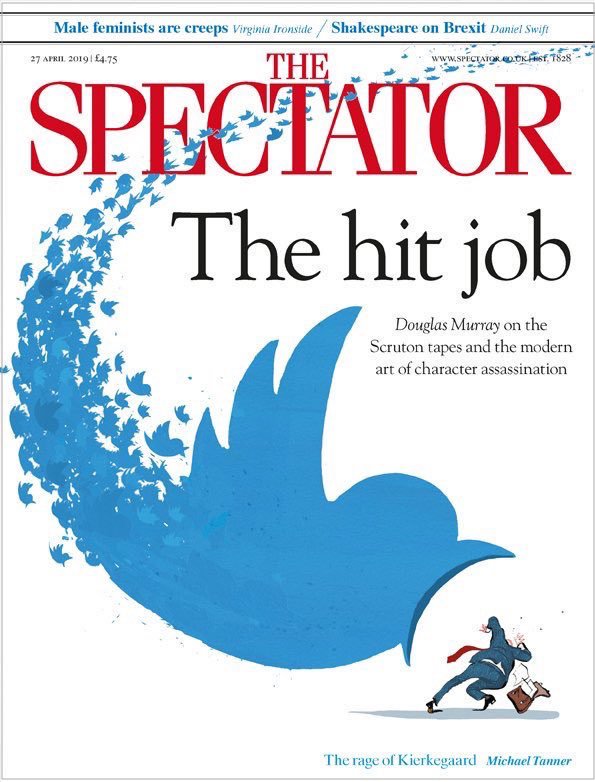

Douglas Murray, um dos editores da Spectator — a mais antiga revista britânica em circulação, rival da New Statesman, com um público tipicamente conservador — passou a denunciar a manipulação política de Eaton. Com a demissão de Scruton, a cobrança se intensificou, e nos dias seguintes, intelectuais como Niall Ferguson vieram a público condenar o trabalho de ataque planejado de Eaton. Coube a Spectator liderar a campanha que viria a esclarecer a confusão toda: Murray passou a cobrar que a New Statesman e George Eaton tornassem pública a fita da entrevista com Sir Roger Scruton. Nada disso aconteceu durante os dias que se seguiram à demissão do autor de Como ser um conservador. Na Spectator da semana seguinte, Scruton assinou a seção Diary; diversos colunistas escreveram sobre o caso, que ganhou cobertura nos principais veículos de imprensa. Murray parecia ter desistido do assunto.

No final do mês de abril, na edição de 27 de abril, no entanto, finalmente Murray revelou por que havia parado de insistir para que revelassem os áudios com o conteúdo da entrevista: ele próprio, Murray, obteve a gravação. A capa seguinte da Spectator era dedicada ao que Murray chamou de hit job. A análise completa da gravação da entrevista com Scruton revelava uma material que, objetivamente, não deixava margem para interpretações muito divergentes: o que Eaton fez na edição da entrevista não é diferente do que fez em suas redes sociais — uma trabalho imoral de caçada a um pensador de cujas ideias diverge. Uma a uma, todas as acusações de “comentários ultrajantes” tinham sido fabricadas, falsificadas ou descontextualizadas por Eaton.

Scruton foi racista com os chineses? Exatamente o oposto disso: após ser interrogado sobre o futuro da humanidade, Scruton esclarece se seu entrevistador está falando sobre transhumanismo e inteligência artificial, e então afirma:

There is something quite frightening about the Chinese sort of mass politics and the regimentation of the ordinary being. I think that the… We invent robots, and they are in a sense creating robots out of their own people, by so constraining what can be done that each Chinese person is a kind of replica of the next one and that’s a very frightening thing. Maybe I don’t know enough about it to be confident in making that judgment but the politics is like that, and the foreign policy is like that. And the concentration camps have come back, largely there to “re-educate” the Muslims and so on.’ (Há algo bastante assustador acerca do tipo chinês de política de massas e arregimentação do indivíduo comum. Nós inventamos robôs, e eles, em um certo sentido, estão criando robôs com sua própria gente, limitando de tal modo o que pode ser feito que cada pessoa chinesa é uma espécie de réplica da outra, e isso é uma coisa muito assustadora. Talvez eu não conheça o suficiente para afirmar isso com convicção, mas a política [chinesa] é assim, e a política externa [chinesa] é assim. E os campos de concentração retornaram [na China], majoritariamente para reeducar os muçulmanos”).

Assim, o que o filósofo efetivamente declarou em resposta à questão de George Eaton é o exato oposto do que foi impresso, publicado, veiculado e difundido nas redes sociais. Como bem apontou Douglas Murray, não se tratava de uma declaração racista e controversa, antes, de uma avaliação ponderada e cuidadosa acerca da política autoritária chinesa, expressando, ainda, preocupação com o tratamento dados aos muçulmanos. Esta foi a tônica, aliás, da entrevista, item por item. Sobre a suposta declaração homofóbica de Scruton, a gravação da entrevista revela o exato oposto: é o jornalista George Eaton que formula a pergunta como que a ganhar eventual cumplicidade: “Você tem sido criticado por ter afirmado que o homossexualismo não é normal, mas isso é um fato”. Essa é a afirmação de Eaton, à qual Scruton responde: ‘I actually argued that it’s not a perversion. But that it is different. Then people take little sentences out of context…’ (Na verdade, eu argumentei que [o homossexualismo] não é uma perversão, mas que é diferente. Então, as pessoas tiram pequenas frases do contexto…”. A operação de caça de George Eaton é flagrante: uma certa cumplicidade admitindo um fato (palavras de Eaton) quantitativo na expectativa de uma caracterização homofóbica qualitativa. Scruton, em vez disso, fala ponderadamente sobre a má-fé com que tomam sua declaração, frustrando a emboscada de Eaton.

O padrão se repete quanto à acusação de antissemitismo: tendo militado nos movimentos clandestinos de oposição às ditaduras comunistas no Leste Europeu, Scruton conheceu Viktor Orbán, atual presidente da Hungria, ainda nos anos 1980. À época, não apenas Orban e Soros mantinham relações amistosas na luta contra o regime comunista. Scruton já havia dito em outras ocasiões que o regime de Orbán era uma democracia, “mas não uma democracia liberal”, que seu estilo era “oligárquico” e que o ataque à Central European University, estabelecida por Soros, tinha sido um grave erro. Pesava sobre ele, no entanto, a declaração de que havia um “Império de George Soros” em operação naquele país, o que havia sido interpretado como antissemita. Curiosamente, a declaração de Scruton seguia pelo caminho oposto ao do antissemitismo de que lhe acusava Eaton: em verdade, Scruton já havia, por mais de uma vez, referido ao contexto maior de sua fala de 2013, “The Need for Nations”, em que argumentava que o “antissemitismo nativo ainda desempenhava papel importante na sociedade e na política da Hungria, representando um obstáculo real para a emergência de uma lealdade nacional compartilhada”. No mesmo espírito, suas declarações sobre Soros na entrevista com Eaton — que, como já se pode afirmar sem margem para questionamentos, foi antes uma emboscada que uma entrevista — são o exato oposto ao antissemitismo: após reafirmar o fato trivial de que George Soros efetivamente tem uma organização que se expande como um império, Scruton prossegue: “Não se trata de um império de judeus, isso seria uma tolice completa!”, e arremata: “Se você tem um movimento político que exclui os judeus, você deve ser muito tolo — eles são a inteligência!” Como observou Douglas Murray em seu ensaio já clássico na Spectator, um tanto duro com os húngaros — mas sob hipótese alguma uma afirmação antissemita.

III

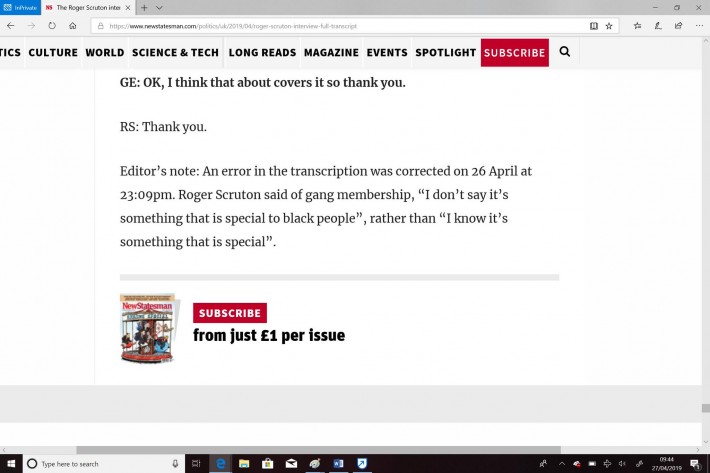

Talvez nenhuma das distorções, descontextualizações, fabricações e falsificações de George Eaton e do time da New Statesman se compare a este último exemplo, com o qual espero concluir este relato tão ilustrativo de nossa época. Ao longo da entrevista, Eaton sugere que Scruton fale sobre a onda de ataques violentos com facas em Londres, obra de conflitos entre gangues, muitos dos quais resultam em mortes. Pois bem, após a publicação da matéria de Douglas Murray na Spectator, a própria New Statesman decidiu publicar também a transcrição integral da entrevista. Ainda assim, mesmo depois de toda a escandalosa atitude da revista para com Scruton — que, aliás, já tinha sido crítico de vinho com uma coluna na revista —, mesmo depois de todas as evidências da falta de profissionalismo de Eaton tornadas públicas — Scruton aceitara a entrevista em virtude de seus 75 anos, com diversos títulos sendo relançados, mas acabou sendo alvo de uma armadilha vil de um militante —, a revista conseguiu tornar as coisas ainda piores. Na transcrição da íntegra da entrevista, no site da New Statesman, lê-se que Scruton teria afirmado “sei que é algo específico aos negros”. Era o exato oposto do que o áudio comprovava: Scruton afirma que esses episódios “não são específicos aos negros”.

Não me parece ser necessário insistir com o leitor do Estado da Arte quão séria é esta completa inversão da afirmativa de um entrevistado. Após duas semanas de repercussões negativas por ter representado de maneira integralmente falsa as ideias de Scruton, a revista decide publicar a transcrição integral da entrevista e consegue acrescentar ainda mais uma impostura, uma nova mentira: atribui ao entrevistado uma declaração racista que é exatamente oposta ao que ele declarara. Após novamente ter sido flagrada em atitude moral e profissionalmente inaceitável, a revista atualizou seu site com uma discreta nota, ao fim da transcrição, corrigindo o erro.

Se isso não é uma emboscada político ideológica, fica difícil imaginar o que poderia ser.

IV

Na Spectator, Murray analisou o episódio envolvendo Roger Scruton como uma parábola dos nossos tempos. Há um roteiro pronto para a operação das milícias digitais: por qualquer razão que seja, alguma figura política, intelectual ou culturalmente destacada, porém em desacordo com a opinião predominante dos esquadrões ideológicos, tem sua vida escrutinada em busca de motivos para recriminá-la. Fabricam-se, assim, falsas razões para o “choque”, o “escândalo”, a “ofensa” que a existência de tal figura com suas ideias representa. A blitzkrieg iniciada nas redes sociais alcança a vida real, e assim os milicianos digitais tornam a vida das pessoas um inferno, por vezes aniquilando-as profissional e socialmente.

Em cada um dos episódios aqui relatados, percebemos a verdade da análise de Murray. Não importa se você concorda com a visão política ou social de Ian Buruma (aposto que Scruton não concorda), o modo pelo qual se desenrolou o implacável mecanismo de censura e exclusão profissional no episódio da New York Review of Books jamais poderia ser tido como aceitável ou normal. Do mesmo modo, por mais que alguém rejeite as ideias e opiniões de Roger Scruton (não há duvidas de que Buruma as rejeitaria) — as verdadeiras, não as falsificadas pela New Statesman —, nada deveria tornar aceitável o tipo de trabalho antiético, antiprofissional, persecutório e autoritário realizado pelo jornalista George Eaton em nome de suas convicções ideológicas.

O modelo geral dos episódios aqui relatados não é novo. Ao longo das últimas duas décadas, sobretudo, essas práticas foram se tornando cada vez mais comuns, a ponto de se considerar “normal”, hoje, professores de uma universidade simplesmente serem forçados à demissão por sugerir que fantasias de Halloween não deveriam ser matéria para hiper-regulação política para evitar suscetibilidades de ideólogos do identitarismo radical, como ocorreu em Yale, ou de se propor uma legislação para tornar qualquer tipo de crítica ao islamismo um crime — o crime de “islamofobia”. Christopher Hitchens pegaria a pena perpétua, imagina-se.

Nada indica que esse padrão censor, persecutório, iliberal e incompatível com a liberdade de expressão venha a arrefecer. Pelo contrário, após anos sendo desenvolvido nas incubadoras do autoritarismo intelectual de esquerda, ele agora é empregado à larga pela nova direita populista digital. No Brasil, é nosso velho conhecido, e hoje é empregado por novos atores no lamaçal digital, mas isso é matéria para outra ocasião, passado este abril cruel, mais cruel dos meses para a verdadeira liberdade e para o livre pensamento.