“Em geral, se a sociedade não fosse um fantoche, todo sentimento simples e verdadeiro não poderia produzir o grande efeito que produz: ele agradaria sem surpreender; mas ele surpreende e agrada. Nossa surpresa é a sátira da sociedade, e nosso prazer é uma homenagem à natureza.”

Nicolas Chamfort, Máximas e Pensamentos.

Em uma comédia de Aristófanes chamada As vespas, um jovem ateniense enfrenta com dificuldade seus afazeres cotidianos, seu trabalho e o exercício de sua cidadania, pois necessita cuidar de seu pai, que padece de um grave problema: o vício. Aposentado e já idoso, Filoclêon está em abstinência, tomado pelos sintomas psicológicos e físicos que a tentativa de abandonar qualquer vício nos coloca. Exigente, indomável, esperto e incansável, o homem leva o filho à exasperação em seus cuidados, forçando-o a contratar dois escravos para tomarem conta do pai. Este tenta fugir pela chaminé, pela porta dos fundos; invoca os deuses ou oráculo de Delfos, mente despudoradamente. O filho mal pode ir trabalhar, e os escravos, por sua vez, estão exaustos e irritados. Todos ficamos curiosos: que espécie de vício é esse de que padecia este pobre homem, já velho e alquebrado? Quão poderoso era seu vício para lhe trazer tamanha abstinência e sofrível preocupação para os próximos? Uma droga? O álcool? Alguma espécie de jogatina antiga? Qual não é a nossa surpresa quando um dos escravos nos esclarece tamanho enigma:

“Vocês estão perdendo tempo; nenhum de vocês vai esclarecer o caso. Se vocês estão ansiosos por saber, façam silêncio; vou dizer qual é mesmo a doença de meu senhor: é a paixão pelos tribunais.”

Ora, que espécie de vício é esse? O escravo continua:

“A paixão dele é julgar; ele fica desesperado se não consegue ocupar o primeiro banco dos juízes. À noite, ele não goza um instante de sono. Se por acaso fecha os olhos, seu próprio espírito fica olhando para a clepsidra…”

Certamente o público grego, que assistiu a essa peça em 422 a.C., em Atenas, já estava gargalhando, enquanto nós estaríamos ainda perplexos. Ocorre que uma das instituições mais inovadoras dos gregos, criada ainda na época de Clístenes, o famoso pai da democracia, consistia num grande júri popular, composto por seis mil cidadãos, com o direito de votar até mesmo o exílio (ostracismo) de alguém que supostamente cometera algum crime. A única função do júri era comparecer ao julgamento, ouvir as acusações e depositar na urna um pequeno pedaço de cerâmica (em grego, ostrakhé) com o nome do acusado (se culpado) ou em branco (se inocente).

Ninguém duvidaria da importância dessa conquista para os atenienses. Os julgamentos noutras civilizações eram normalmente injustos, porque centralizados; pouco representativos, porque autoritários, dependentes exclusivamente da vontade dos tiranos governantes. Os atenienses se orgulhavam de um júri composto pelos próprios cidadãos, aberto a grande parcela da população, configurando mais uma instituição da nascente mas já consolidada democracia ateniense. Por que gargalhavam então?

Um olhar sobre as outras comédias de Aristófanes pode nos indicar algo: na célebre A guerra do sexo, as mulheres dos soldados gregos tentam, sem sucesso, fazer uma singular paralisação para pôr fim à guerra do Peloponeso; na peça As nuvens, um homem deseja enriquecer sua vida fútil e sem graça por meio do estudo da filosofia, e, para isso, busca Sócrates, o filósofo que (nas palavras de Aristófanes) debate “quantas vezes uma pulga salta o tamanho das próprias patas” ou “se o zumbido dos mosquitos sai da tromba ou do traseiro”. Novamente o público gargalhava. “Mas como podem rir do grande Sócrates?”, perguntaríamos perplexos. E, ainda por cima, como podem rir diante dele próprio, que certamente assistiu a essa peça?

Não há dúvida de que os atenienses amavam a sua maior criação — a democracia e suas instituições. Também não há muita dúvida de que sofriam com a devastadora Guerra do Peloponeso e até mesmo reconheciam, pelo menos por um tempo, a sagacidade do grande filósofo. Porém, a seriedade desses três eventos atenienses — a condenação de Sócrates, a guerra que destruiu Atenas e a usurpação da democracia pelos trinta tiranos — em algum momento tinha que ser aliviada. É consensual entre os helenistas, de Werner Jaeger e Pierre Vernant a Luciano Cânfora, que a comédia cumpria o papel de autocrítica ateniense, uma espécie de concessão não só dos políticos, mas de todos os cidadãos, na qual todos debochariam daquilo que poderia lhes parecer sisudo, exaustivo ou trabalhoso. É como se os governantes e o povo de Atenas elegessem Aristófanes como o porta-voz do seu próprio ridículo, o responsável por escarnecer deles mesmos e de suas orgulhosas, mas por algum lado também patéticas, instituições. Assim, o tagarela Sócrates (para utilizar uma expressão de I.F. Stone) e suas pretensiosas elucubrações, assim como os petulantes juízes, viciados em julgar a tudo e a todos, tais quais vespas que vivem a zumbir nos ouvidos alheios, deixam o seu status elevado e tornam-se alvo da crítica risonha do comediógrafo.

Na história da literatura, o prestígio da comédia oscilou muito: declinou, reascendeu, e o gênero foi até alvo de perseguições. Sabemos que Aristóteles teria escrito uma segunda parte do tratado da Poética dedicado à comédia, do qual não nos restou nada além de referências. Todos conhecemos a história criada por Umberto Eco, em O nome da rosa, que gira em torno precisamente desse tratado “perdido”. Em que pesem todos esses acidentes históricos, seu intuito de denúncia quase sempre permaneceu, com a comédia servindo de ferramenta de crítica e escárnio do poder e dos poderosos.

Na modernidade, a comédia ressurgiu com força. Shakespeare retomou o modelo em peças incríveis como A comédia dos erros ou Muito barulho por nada. Mesmo nas tragédias, o bobo da corte cumpriu uma função cômica: em poucos textos, os governantes sofreram tamanho escárnio como em O Rei Lear. A literatura francesa também se especializou: no século XVII, Boileau, La Bruyère, Pascal e La Rochefoucauld lançaram mão das sátiras (na forma de aforismos e máximas) como um modo de atacar os costumes e os vícios dos homens; e no século XVIII, os iluministas, seja Montesquieu, seja Voltaire, utilizaram a sátira e o deboche como um modo de atacar os governantes, à época já em franco processo de falência. A literatura alemã não deixou por menos: ela teve, por exemplo, em Karl Kraus um crítico ácido da sociedade habsburga da Belle Époque, e mesmo o sisudo Nietzche reconhecia a importância da sátira e do deboche como ferramentas críticas. Por meio da sátira, da zombaria, do escárnio e do deboche, esses autores, assim como fazemos em nosso cotidiano, utilizaram o humor em sua literatura como um modo de criticar os costumes, os governantes e a sociedade. A pergunta que fica, no entanto, é por que escolhemos essa ferramenta de crítica.

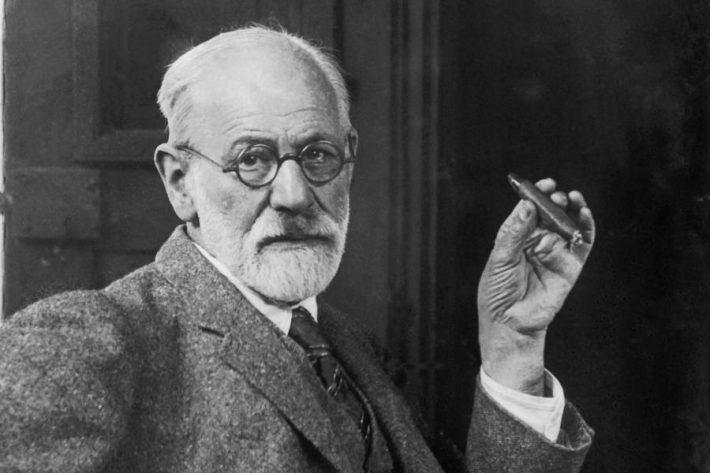

Muito atento à vida cotidiana e simples, o fundador da psicanálise, Sigmund Freud, também se interessou profundamente pelo funcionamento do humor. Ao tema, dedicou um texto específico, além de ter abordado os chistes em um famoso capítulo de Psicopatologia da vida cotidiana.

A tese freudiana sobre o humor é direta e pontual: o humor, naquele que ouve, é uma manifestação do gasto de energia economizado. Como assim? Explica Freud:

“Nós melhor entenderemos a gênese do prazer humorístico se atentarmos ao processo que se passa no ouvinte quando alguém produz algum humor. Veremos essa situação que conduz o ouvinte a esperar que o outro produzirá sinais de um afeto que lhe gerará raiva ou incômodo, que lhe fará expressar dor, sentir-se ameaçado ou horrorizado ou até mesmo desesperado; e o ouvinte está preparado para acompanhar esse percurso e sentir esses impulsos emocionais em si mesmo. Mas sua expectativa emocional é desapontada; a outra pessoa não expressa um desses afetos, mas faz um gesto humorístico. O gasto emocional que é economizado transforma-se em prazer no ouvinte.”

Ou seja, estamos diante de uma situação específica de mal-estar (muitas vezes, terrificante) que deveria nos provocar ansiedade e temor. No entanto, basta uma indicação da parte daquele que nos conta uma história de que esta não será trágica, mas sim cômica, que o psiquismo aproveita a economia da energia que o faria sofrer e faz quem a ouve manifestá-la por meio do prazer e do riso. É uma espécie de deslocamento: o sofrimento por vir torna-se prazer, e a risada, seu efeito. Segundo Freud, é o triunfo do narcisismo: a vitória da invulnerabilidade do nosso ego, que debocha da realidade dizendo que ela não vai afetá-lo, e que, em vez de sofrer diante dela, sentirá prazer: “o ego mostra, de fato, que tais traumas são nada mais que ocasiões para se ter prazer”.

O gesto humorístico, essa “virada” fundamental, é o que está no cerne do humor. É preciso alguma habilidade para realizá-la, e todos que já ouvimos maus contadores de piadas sabemos disso. Por isso, é preciso que o gesto humorístico promova com eficácia essa troca de registro; é preciso que ele surpreenda, pois quanto mais rápido se dá o deslocamento da tensão do trágico para o cômico, ou mesmo a resolução do enigma que uma piada anuncia, mais forte é a descarga que provoca. Também é fundamental que seu conteúdo seja original, pois com mais dificuldade rimos de algo já conhecido. Normalmente, o caminho mais fácil dessa estratégia é a quebra de paralelismo, quando uma seriação lógica, combinatória ou narrativa é quebrada por um elemento estranho. Porém, também se produz humor por meio de um exagero contínuo, amplificado e intensificado: é quando temos o humor que é provocado por falar sempre no mesmo registro, mas exagerando o modo como se fala — como acontece nos relatos humorísticos que hiperbolizam alguma situação, levando-a ao absurdo (algo que Chaplin fazia muito bem).

Contudo, nessa análise de Freud está somente indicada a dinâmica psíquica que provoca o riso, mas não o seu conteúdo propriamente dito. Para alcançarmos esse ponto mais profundo, precisamos atentar à dica de Freud de que o humor age ali onde o ego poderia sofrer — ainda que inconscientemente. Cientes disso, podemos investigar quais são os conteúdos que podem nos fazer padecer — e que, justamente por isso, permitem a ação do humor. Ao observar essas situações, conseguimos delimitar alguns destes “conteúdos” pesarosos que podem ser tematizados ou acessados pela via do humor. Vejamos alguns exemplos.

O primeiro conteúdo que costuma provocar riso ataca algo que nos incomoda muito: a divisão do eu. O que é isso? Gostaríamos de ter pleno domínio de nossas ações e de nossos desejos, de manter uma coerência tanto no pensamento quanto no comportamento. Porém, e isso é evidente para os que nos cercam, somos contraditórios e incoerentes, agimos diferentemente do que pregamos, negamos veementemente desejos ocultos, fazemos promessas que não duram duas semanas. Somos assim pois habitam em nós forças diversas e antagônicas: desejos contra impossibilidades reais, impulsos contra objetivos, instintos contra valores morais etc. Essa luta que se trava em nosso interior nos causa um sofrimento considerável. Assim, poder debochar dessa nossa condição é algo que nos causa prazer.

Geralmente, é mais fácil reconhecer essa luta no outro. É muito comum o uso do deboche como forma de expor incoerências alheias ou, sobretudo, de trazer à tona desejos inconfessáveis de alguém. A greve do sexo, de Aristófanes, ilustra bem esse mecanismo: na peça, as mulheres combinam uma paralisação de atividades sexuais com seus maridos, mas, diante da urgência do desejo, não conseguem manter o pacto. Cada uma cede à tentação de ter relações, enquanto espera que a outra não ceda. O humor da peça reside justamente no deboche da incapacidade coletiva de conter o desejo, apesar de todos os discursos e acordos estabelecidos. Do mesmo modo, os atos falhos funcionam como manifestações involuntárias de deboche diante de nossa própria divisão egóica. É o caso de quando alguém revela, sem querer, uma verdade reprimida — como no célebre exemplo de Freud: durante uma conferência ginecológica, um médico afirma “no que respeita ao aparelho genital feminino, logramos muitas tentações… digo, tentativas…”.

Um segundo tipo de conteúdo recorrente no humor confirma seu caráter frequentemente subversivo: trata-se do conteúdo moralmente proibido. Apesar de mudar a cada época, esse humor traz à tona ideias e pensamentos que as pessoas gostariam de enunciar, mas que permanecem interditos pelos códigos morais. A submissão aos códigos morais nos causa um gasto de energia imenso, pois certamente seria mais fácil cedermos aos instintos do que às interdições. A maneira mais simples de liberar essa tensão seria agir conforme esses instintos, independentemente das restrições. Ou, então, deixá-los retornar à consciência por meio da frustração, da raiva ou da queixa. O humor, porém, oferece uma via mais “saudável”: em vez de retornarem como ódio ou violência, esses impulsos retornam como piada. É o caso, por exemplo, das chamadas piadas politicamente incorretas.

Um terceiro conteúdo ataca a razão de ser da nossa sociedade, isto é, seu valor simbólico. Pertencer a uma determinada civilização, submetendo-se a todas as suas regulações e restrições, a despeito de todas as benesses que isso traz, além de exigir uma cota de sacrifício de nossos instintos mais egoístas, também exige que levemos a sério suas instituições e discursos. Somente os aceitamos pois a cultura, pelos mais diversos estratagemas, diz-nos de modo bastante sisudo que suas regras e crenças são fundamentais e absolutamente lógicas e necessárias, inclusive para nossa sobrevivência. Zombar dessa seriedade é um modo de descarregarmos nosso mal-estar diante dela. É o caso do humor nonsense, que parece pôr em xeque o fundamento último de nosso laço social. Grande parte das comédias do famoso grupo Monty Python atua nesse registro, produzindo humor em torno de situações sem sentido, normalmente de modo hiperbólico.

Há ainda um quarto tipo de conteúdo que provoca humor: nossa relação com o outro enquanto um ser diferente de nós. Nosso narcisismo nos diz que o mundo deveria ser feito à nossa imagem — que as pessoas deveriam pensar como pensamos, agir como agimos, enxergar as coisas como as enxergamos. Afinal, acreditamos em nossas ideias, comportamentos e visões de mundo porque os tomamos, de algum modo, como corretos ou até perfeitos. Todavia, o mundo raramente colabora com essa nossa fantasia. As pessoas, de maneira insistente e intolerável, são diferentes de nós — e essa diferença nos assusta e ameaça. Como controlar o outro se não sei como ele pensa, se desconheço seus desejos, se não sei se posso confiar nele? Uma das formas de lidar com essa incerteza é o ódio ao diferente — daí nascem as diversas formas de xenofobia e preconceito. O humor, por outro lado, oferece uma via menos violenta para enfrentar esse estranhamento: busca-se no outro um traço distintivo e se zomba dele. É esse o motor das piadas de fundo nacional, religioso ou étnico.

Por fim, temos o humor mais comum: aquele que surge da possibilidade de escarnecer da autoridade. Qualquer figura que se apresenta como autoridade tende, sobretudo na modernidade, a nos incomodar pela exigência de obediência que impõe. Submetermo-nos a ela exige, quase sempre, um grau de abdicação pessoal e de sujeição às regras sociais. A suposta autossuficiência do outro, seja pela autoridade que desempenha ou por sua soberba, nos irrita e desperta nosso desejo de rebaixá-lo à nossa condição, de modo a liberar a energia dispendida em respeitá-lo. Daí o humor que se dirige às figuras de autoridade (sempre tão fértil quando aplicado aos políticos de todas as épocas), e também daí nosso riso diante de qualquer queda de alguém assoberbado (perceba-se como tanto mais rimos do tombo de uma pessoa quanto mais empostada ela está). É o humor que age especialmente em Aristófanes e no bobo da corte shakespeariano: poder debochar dos juízes atenienses arrogantes ou do despotismo dos reis europeus é a melhor maneira de aliviar a espada da autoridade.

Todos os conteúdos humorísticos lidam com a ambiguidade da natureza humana: nossa ambivalência psicológica ou incapacidade de autodomínio; nossos desejos e pensamentos proibidos, que se chocam contra nossa moral; nosso anseio de pertencimento à sociedade diante do desejo de autonomia; nossa semelhança e diferença em relação ao próximo; e nosso respeito e desejo de destituição da autoridade. Fôssemos somente instinto ou somente moral, somente submissão ou somente destituição, somente si mesmo e não o outro dessemelhante, seríamos mais tranquilos, mas, certamente, menos zombeteiros e bem-humorados.

Acompanhe a série de ensaios do psicanalista Felipe Pimentel

Do ressentimento à inveja, passando pelo ciúme e pela covardia, esta série aborda as diferentes faces do Mal não por conceituações psicológicas, mas por meio de manifestações da arte e do pensamento, sempre tão precisas na sua capacidade de ilustrar os dramas humanos.