Quem dera nossa sabedoria e domínio, especialmente nossa pureza e esperança, fossem fortes o suficiente para permitir um instante de inocência. Imagem ambígua, uma expressão maravilhosa, por conseguir, ao mesmo tempo, insinuar nossa possibilidade de inocência pura, mas também exaltar uma sabedoria que só nos escaparia momentaneamente — trata-se de uma tradução da expressão persa Num va Goldum, título do filme do cineasta iraniano Mohsen Makhmalbaf.

A forma do ressentimento não facilita sua disseminação, dado que, na maioria das vezes, age como um sentimento solitário, inaudito e inconfessável. Curiosamente, as mais diferentes culturas atuam contra ele. Há uma espécie de vergonha ou pudor em demonstrá-lo, talvez por carregar alguma nota de fraqueza ou falta de vigor. Assim, mais fácil torna-se mostrá-lo de modo ativo e pungente, travestindo o ressentimento em uma mágoa ativa, carregada de ira, ou mesmo como escárnio ou falsa indiferença (todas demonstrações que ocultam o ressentimento, que, em última instância, é um sentimento passivo e praticamente impotente).

Por esse anseio em esconder ou disfarçar o ressentimento fragilizado, a mágoa que não se vinga, o rancor que age sobre a vítima e não sobre o algoz, temos certa dificuldade em captá-lo em alguma representação, para, a partir daí, traçarmos ainda que uma vaga definição. O ressentimento aparece, às vezes de forma escusa, em grande parte das obras literárias e artísticas. Quantas vinganças não foram levadas a cabo, quantos amores impossibilitados, quantas famílias não foram destruídas pelo ressentimento? Não poderíamos falar do ressentimento em Dante? Não foi ele o mobile de Hamlet? Não poderíamos imputá-lo como até mesmo a causa de revoluções sociais? Mas, antes de apontá-lo, não seria melhor defini-lo?

Na maioria das vezes, ele vem travestido de outras faces emocionais, ou mesmo como pano de fundo de atos ciumentos, invejosos ou rebeldes. Assim, era necessário — para dizê-lo tomando de empréstimo a expressão dos químicos — encontrá-lo em estado puro. Nossa constelação psicológica não deixa de ser uma espécie de composição química, à medida que encontramos afetos que são composições de elementos e que podem se combinar de forma incrivelmente variada com outros elementos, inclusive modificando seu estado de modo radical.

Encontrar os sentimentos em seu estado puro talvez seja privilégio da arte e da religião. Por certo, toda busca de definição, especialmente no que respeita aos valores e afetos humanos, está fadada ao fracasso, mas após uma peregrinação por ilustrações distintas desse sentimento, creio que temos nesse filme de Makhmalbaf uma prolífica e precisa representação.

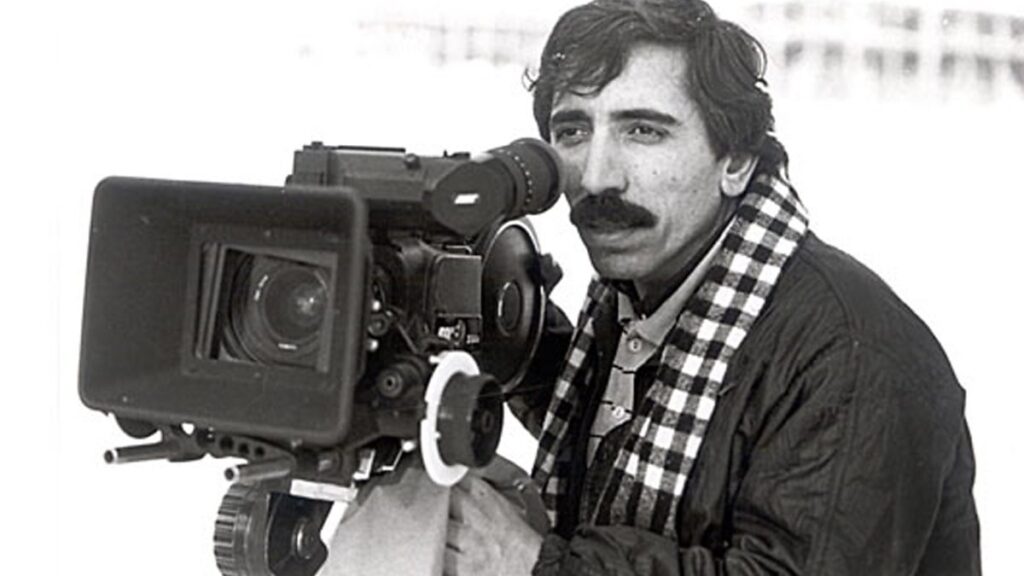

Não foi nas habilidades categoriais e científicas ocidentais que topei com uma ilustração bem acabada do ressentimento, mas nos desertos iranianos — cuja aridez chega até nós de forma terrível pelos noticiários políticos (tornados policiais), mas também de forma incrivelmente mais bela e sutil pela filmografia que, desde os anos 1990, ganhou a apreciação da audiência mundial. O cinema iraniano partiu dos geniais Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi e Abbas Kiarostami. Aos poucos, podemos compreender sua maneira de filmar, que parece romper com alguns princípios tradicionais do cinema, por utilizarem atores amadores (muitas vezes, nem atores são) e por renunciarem à linearidade dos roteiros. Despretensiosamente, revi esta película que me marcara profundamente logo quando de seu lançamento em 1996 e que representa o ponto áureo do chamado cinema do Oriente Médio, ou mais precisamente neste caso, do cinema iraniano. Este filme de Makhmalbaf o tornou, desde então, o ícone desta inovadora forma de filmagem e de narrativa que o Oriente Médio nos legou, chegando mesmo a ser personagem de outros filmes, como Close-up, de seu conterrâneo Abbas Kiarostami.

Contudo, o filme Um instante de Inocência possui uma grande diferença em relação aos outros filmes iranianos, pois a marca distintiva destes é a renúncia ao grand finale, ou seja, mais que a busca pela culminação de histórias cruzadas, dedica-se atenção ao seu andamento; algo muito próximo da ideia de que mais importante que o olhar sobre a chegada é o olhar sobre o próprio caminho — para usar uma imagem que nos é familiar. Em dezenas de filmes de Makhmalbaf, Abbas Kiarostami ou Jafar Panahi, a preocupação dos diretores é deixar-nos percorrer o caminho junto aos personagens, acompanhar a travessia, permitindo sempre que os destinos sejam traçados somente no nosso imaginário e em suas múltiplas possibilidades. Contudo, neste filme, a cena final é definitiva e, num molde tradicional na história do cinema, ela é o ponto que explica toda a narrativa, donde ela pode ser então relida e compreendida.

O filme baseia-se numa história real, vivida por Makhmalbaf. Ocorreu durante o governo iraniano conhecido como Regime dos Xás, regido pelo “monarca” Xá Reza Pahlevi, membro de uma família que controlava o Irã desde os anos 1930. Essa monarquia, dizem os historiadores, ascendeu ao poder com apoio de algumas potências ocidentais, tais como Inglaterra e França, precisamente em virtude de seus interesses petrolíferos crescentes no Oriente Médio desde o final do século XIX. A proximidade com tais países se manteve e o regime dos Xás ficou conhecido como “ocidentalizante”. Por um lado, ficou marcado por projetos modernizantes; por outro, pela corrupção.

Após a segunda guerra mundial, primeiro o Oriente e depois a África iniciaram um movimento de “tomada de consciência” anti-imperialista que, em cada região, assumiu um feitio: em alguns países, a ferramenta política foi o socialismo (vide o caso vietnamita), em outros foi o simples nacionalismo (como em grande parte da descolonização africana), e em alguns houve ainda uma mistura de elementos nacionalistas, políticos e religiosos, como o caso do Irã. O islamismo incrustado na mentalidade do povo iraniano associou-se ao nacionalismo radical do momento, formando grupos que lutavam pela derrubada do regime dos Xás e pelo anseio de um governo representativo das singularidades étnico-culturais iranianas, que vencesse o “servilismo ocidental”. Um famoso líder desse movimento, o Aiatolá Khomeini, ganhou voz mundial, foi perseguido e teve de refugiar-se na França, agora aberta aos povos oriundos de suas ex-colônias afro-asiáticas (Khomeini viveu no bairro árabe de Paris durante alguns anos).

Nesse quadro, Mohsen Makhmalbaf, contando somente 17 anos (o ano era 1974), punha-se também contra o regime dos xás e planejava alguma ação efetiva de manifestação. Não estava vinculado a nenhum grupo opositor existente, mas estava disposto a arriscar-se até mesmo na luta armada contra a ditadura de Pahlevi que há tantos anos se arrastava. Porém, de certa forma inocente, resolveu agir por si próprio. Para poder se defender, precisava de uma arma. Onde consegui-la? Não é a polícia que possui armas? Por que não assaltar um deles?

Makhmalbaf, então, trama com uma amiga um ataque a um policial da guarda do governo, tendo por propósito não mais que desarmá-lo. A estratégia era tanto engenhosa, quanto ingênua: distraí-lo com um tipo de intervenção supostamente amorosa da jovem, alguma abordagem da menina que supusesse algum interesse no policial, de forma a distrai-lo e, assim, abrir espaço para a ação de Mohsen, quando ele executaria o desarme do policial. O plano foi realmente levado a cabo. A menina realmente abordou o policial alguns dias seguidos com perguntas banais, até que num determinado dia Makhmalbaf veio pelo outro lado e atacou o policial, que reagiu, pondo ambos em conflito. Mal-sucedida, a estratégia terminou em agressões de ambas as partes. Makhmalbaf chegou a levar dois tiros e foi condenado à morte, mas terminou preso por cinco anos. Na prisão, foi torturado a tal ponto que, em virtude, dos ferimentos e maus-tratos, perdeu o movimento das pernas. Foi lá que começou a escrever textos literários e confessionais que posteriormente publicaria ou utilizaria como roteiros para seus filmes.

Sua libertação veio quando da Revolução Iraniana em 1979. O atual governante da família do governo, o xá Reza Pahlevi, estava envolvido em acusações de corrupção, sofria manifestações diárias de contestação e, não suficiente, lutava há algum tempo contra um câncer linfático. Naquele ano, abandonou o país, refugiou-se no Egito, onde faleceu no ano seguinte. As forças de oposição convocaram seu líder, exilado em Paris, o Aiatolá Khomeini, que desceu no dia 1º de fevereiro a bordo de um Air France no aeroporto de Teerã, diante de uma multidão de seguidores (desde a morte de Khomeini, em 1989, esse evento é remontado na capital, como festa nacional). A partir daí, o novo governo, conhecido como Regime dos Aiatolás, até então libertador da sociedade oprimida pelos Xás, promoveu uma transformação geral da política, da economia e da sociedade iranianas, transformações que ficaram globalmente conhecidas em virtude do governo estar baseado no fundamentalismo religioso islâmico e ter se dedicado ao cerceamento aos direitos humanos, políticos e culturais. Não é de se espantar, portanto, que tal regime, anos mais tarde, ainda mais opressor que o anterior, agora reprimisse novos artistas e livre-pensadores em geral. O agora adulto Makhmalbaf, diretor e roteirista, outrora crítico dos Xás, encontrou um novo adversário para a mesma bandeira. Mas talvez não esperasse que a rivalidade chegaria ao ponto de sofrer uma tentativa de assassinato. Todos os seus filmes foram duramente atacados pelos novos porta-vozes da moral oficial iraniana, e Makhmalbaf tornou-se um perigoso crítico do status quo. Com efeito, a polícia secreta do governo dos aiatolás implantou uma bomba no set de filmagens de Makhmalbaf em 2007, como retaliação a seus filmes “degenerados” recentes e a suas críticas ao regime do então presidente Mahmoud Ahmadinejhad.

Do outro lado da história do ataque de Makhmalbaf em 1974, temos o policial. Este policial teria sido afastado do trabalho por vinte anos após o ocorrido por alguma espécie de acusação de imprudência ou incompetência.

Fim de história. Não fosse o fato de que, após esses vinte anos, Makhmalbaf resolve filmar esse incidente. Eis o filme.

Estamos em 1994, o já conhecido diretor Makhmalbaf anuncia num jornal que está à procura de atores para um futuro filme, exatamente sobre o ataque de 1974, e vemos um homem ir até a casa do diretor para se candidatar à vaga. Esse homem, de meia idade, é recebido pela filha de Makhmalbaf, Hana (a própria). Comunica-lhe que é o próprio policial do incidente de 1974 e que gostaria de se candidatar à vaga de ator no filme. Solicita que ela transmita ao pai o interesse dele de participar de seu filme, anunciando quem realmente é, ao passo que é questionado pela ingênua menina por que um policial gostaria de ser ator. De pronto, o policial alega estar desempregado; no caso, desde o próprio incidente.

Makhmalbaf acata imediatamente a participação do policial na gravação do filme. Na cena seguinte, já estamos num set de filmagens e trata-se de uma seleção de atores jovens para representarem os protagonistas do evento de 1974. Organizando a seleção estão Makhmalbaf e o policial (os próprios). Cada um é responsável não só pela escolha do ator que o representará, mas, posteriormente, pela direção de cada um. A seleção se dá em meio a diatribes comezinhas tais como a semelhança física de cada ator com a imagem de cada personagem quando do ocorrido. Após a escolha, cada diretor começa a preparar seu ator.

O filme torna-se uma história dupla: de um lado, temos o diretor, que pouco nos fala sobre seu destino após o incidente de 1974. Somente sabemos que se tornara diretor de filmes e, no caso, buscava refilmar aquela cena de sua juventude. Ele começa a preparar o jovem que vai representar seu papel de “guerrilheiro” de outrora. Enquanto isso, do outro lado, e isso é decisivo, temos o policial dirigindo o jovem que fará as vezes de policial da guarda palaciana da dinastia Pahlevi. Ele nos mostra sua decadência, não só durante, mas especialmente após o incidente daquela época. Conversando com o jovem e inapto ator que lhe representará, ficamos sabendo que sua frustração não decorre da violência sofrida, do plano que tentara lhe desarmar, do ocaso que o incidente lhe legou na vida pessoal e profissional. Mas, na realidade, sua decepção aponta para o engano em relação às intenções da menina que lhe distraíra — está, e esteve, decepcionado pelo falso interesse dela.

Todos os dias ela passava por ele e inventava alguma desculpa para lhe interpelar, desde uma pergunta sobre as horas a um comentário corriqueiro sobre o clima. Aquelas intervenções eram claramente interpretadas pelo jovem policial como alguma espécie de segunda intenção dela por ele, intervenções tais que lentamente sedimentaram fantasias diversas na sua cabeça.

Ele já está frustrado com a história real de 1974, mas, não suficiente, os dois jovens atores que representarão os papéis são um pouco inaptos e inseguros — o que entra em direta colisão com um anseio obsessivo do policial de que eles representem a cena perfeitamente.

É neste momento que entram os protagonistas da história que, curiosamente, não são esses atores/diretores tão repletos de intenções confessas e escusas, mas seres inanimados; e são precisamente eles que permitem a devida interpretação do filme.

A estratégia do jovem guerrilheiro, agora ficamos sabendo de forma mais específica, é simples: após as subsequentes investidas desinteressadas, no dia determinado do ataque derradeiro, a menina novamente seduzirá o policial com alguma pergunta cotidiana, e, atrás dela, virá o jovem Makhmalbaf armado de uma faca (a arma que lhe cabe, por ora) escondida sob um pão árabe. Aproveitando-se da distração do policial, o guerrilheiro atacará o policial e lhe roubará a arma — tornando-se, enfim, um perigoso opositor do regime palaciano de Reza Pahlevi.

Porém, um outro cenário se anuncia. O policial, por sua vez, acariciado pelas investidas da jovem, prepara uma surpresa para ela: um vaso com uma flor, que lhe entregará em sua próxima despretensiosa investida.

Esse milimétrico ataque começa a ser organizado pelos jovens atores, auxiliados por seus diretores particulares. Em algumas etapas, separadamente, é inclusive ensaiado.

Paremos por um instante. Pois já podemos perceber que há algo curioso nessa situação, dado que estamos assistindo um filme sobre a montagem de um filme, isto é, sobre o anúncio da filmagem, a seleção dos atores, a preparação de elenco, a direção de cena e, inclusive, os próprios ensaios. Não suficiente, não está claro quem é ator e quem é diretor, tampouco quais são os protagonistas: se são aqueles que são os protagonistas reais do evento de 1974 e agora atuam também como possíveis protagonistas do filme enquanto diretores do elenco que os representa na filmagem, ou se são os jovens atores que representam os protagonistas do evento que agora os dirigem. Assim, temos o personagem-diretor Makhmalbaf e o personagem policial preparando a filmagem em 1994 da cena originária real de 1974 na qual eram ambos protagonistas. Isto é, dentro do filme que mostra a preparação da filmagem da cena originária, temos o filme da própria cena — para além disso, um terceiro filme: a filmagem da cena de 1974, que, assim esperamos, será realmente filmada em algum momento.

Utiliza-se aqui uma técnica já clássica na história da arte, a saber, quando a figura do autor e do personagem ou do observador e do observador se misturam, tal como na famosa pintura As Meninas, de Velásquez, na qual o pintor se representa na tela pintando a própria tela. Uma técnica clássica também na literatura, como no conto “A continuidade dos parques”, de Cortázar, no qual o personagem entra na casa onde ele mesmo está em ação. Aqui temos uma história tripla: a primeira, o incidente real em 1974 de Makhmalbaf jovem com o policial; a segunda, o filme no qual se tenta representar este incidente; e a terceira, o filme que realmente vemos, e que deveria estar atrás das câmeras, a montagem desta segunda história. Voltemos ao filme.

Os dois diretores começam a enfrentar problemas com seus atores em preparação. O menino que representa Makhmalbaf chora por não querer atacar o policial; o policial implica ferozmente com o jovem que o representa. Não suficiente, esses desentendimentos somam-se a eventos fortuitos e aleatórios que acontecem durante as gravações: elementos da filmagem desaparecem, tempos de entrada e saída de personagens são atrapalhados ou figurantes e transeuntes quaisquer atravessam as filmagens, e assim por diante. Quer dizer, as duas situações, a cena originária e a filmagem dela, representadas paralelamente, misturam-se e refletem reciprocamente os elementos que as compõem — os inconvenientes do acaso e as emoções mescladas — e terminam criando uma nova atmosfera na qual não sabemos se o menino que chora é o ator ou o próprio Makhmalbaf quando do incidente.

Após todas as dificuldades desta intricada reconstituição, todas as reticências e sucessivas tentativas frustradas, nós finalmente vemos o incidente original ser filmado. Temos a cena final, que, na realidade, é uma foto, posto que, ao enquadrá-la, o filme se dá por terminado. Após vários ensaios e por meio da apresentação paralela do trajeto de cada personagem, o incidente consegue ser representado. Tal como na história verdadeira, a jovem se aproxima do policial para interpelá-lo com alguma dúvida irrisória, distraindo-o; o policial, por sua vez, sabedor do golpe que lhe espera, descansa sua mão sobre a arma para reagir ao ataque premeditado; e o jovem Makhmalbaf, por fim, vem metros atrás da menina, para golpeá-lo, quando de sua distração, com a faca escondida sob os pães. Mas eis que a representação cinematográfica da história original de 1974 trai a história original: quando os três se encontram, os objetos, insistentemente focados, mudam, e a cena marca-nos indelevelmente:

A cena é magistralmente poética e condensa todos os elementos em questão: de um lado, a mão do policial que cede ao gesto de sacar a arma e aposta na convocação ao suposto amor da jovem; do outro, o pão estendido desistente do gesto violento da arma branca; e, não suficiente, em meio à tamanha transformação, o semblante absorto da menina, que vê aqueles dois homens abrirem mão (no sentido forte que a expressão emprega) de sua agressividade original em nome da confiança.

Todas as vezes em que vejo esta obra, percebo-a como a condensação da beleza que o cinema, e num certo sentido, só o cinema é capaz, dada sua capacidade de engendrar desde a fabulação narrativa complexa até o instantâneo das figuras e paisagens que falam por si. Há uma singularidade naquilo que o cinema pode oferecer como arte, praticamente vedado a outras manifestações artísticas, a saber, a instantaneidade da imagem que nos assalta. E a narrativa anteriormente construída somente faz intensificar a força da imagem. Por vezes, é como se o cinema escrevesse um romance finalizado por um poema — tendo o ganho da imagem. Mas, para além destas complexidades estéticas, que prefiro relegar aos especialistas, a história, e especialmente esta cena, tratam de um efeito do ressentimento em seu estado puro.

O policial, e isto sabemos ao longo do filme, foi afastado do trabalho e dedicou seus anos de aposentadoria forçada à memória desta mulher que ele supunha amá-lo e que o enganou na vida real. Estes sofridos anos estavam tomados pelo ressentimento por este engodo do qual foi vítima, mas também pela ameaça do jovem guerrilheiro que poderia ter lhe custado a vida, e ainda pela perda do emprego. O sofrimento do jovem diretor está muito mais próximo da frustração e do arrependimento, mas o personagem ressentido é o policial. É ele que apresenta, em ato, a imagem do ressentido, ainda que não a tenhamos visto, e só o saibamos por sua fala de ter padecido tantos anos lembrando do que passara naquele incidente; e que o atestemos por uma outra atitude típica do ressentido: a exigência que tem, diante da reconstrução da cena, de que ela seja exatamente como aconteceu.

O ressentido está intoxicado pelo evento que lhe ocorreu. Ele sente-se passivo diante dessa memória da qual não pode escapar. Se adicionarmos uma cota de raiva e atividade ao ressentimento, formaremos o rancor. O rancor de pronto traveste-se em vingança, pois a única forma de apagar o evento ocorrido é vingá-lo. É nesse sentido que o ressentimento é um aparentado passivo e ingênuo da vingança — radical ou sutil. Mas o rancor é algo específico e cristalizado, enquanto o ressentimento possui movimento, algo que fica mais flagrante pela formação da palavra em nossa língua, como algo que retorna insistentemente. O ressentido vive em volta do ato que lhe trouxe o ressentimento e dele não se liberta, exceto na sua ânsia por apagá-lo. Mas, diferentemente do rancoroso, o ressentido não quer vingar-se do outro, mas quer restaurá-lo.

Nietzsche menosprezou o ressentimento, pois o via como uma emoção pífia que instanciava a passividade de uma alma que despreza a vontade de potência. Para Nietzsche, na sua famosa teoria do amor fati, ansiava que a alma desejasse repetir tudo que viveu tal qual viveu, pois tudo que passou lhe constitui por inteiro. Assim, uma alma não pode ressentir-se de qualquer evento vivido, e tanto mais aumenta a força de viver de alguém quanto mais ela deseja que sua vida se repita em cada tanto que ocorreu.

Porém, Nietzsche talvez não compreenda que o ressentimento, ainda que possa moldar-se em vingança, é uma busca desesperada pela remissão do horror vivido, pela restauração de uma inocência primeva — e sem lesar o outro. Enquanto o rancoroso crê que a restauração de sua paz é a guerra contra o que lhe causou algum mal, o ressentido anseia por restaurar naquele que o enganou a aposta na confiança entre os homens. Os dois restauram e apagam o incidente, mas somente o ressentido possui uma meta além da restauração do próprio evento, no caso, a restauração do humanismo em si. E é por isso que esse filme o apresenta em estado puro. Quando o ressentimento não possibilita restaurar a cena primeira como inocência, ele traveste-se em ódio ao outro. Especialmente se vier a se acumular a outras vivências terríveis, dispersas e ocasionais, impossibilitando definitivamente a restauração dos traumas vividos.

A vingança e seu alimento, o rancor, por seu lado, não passam de um ódio cristalizado no coração de um homem que foi atacado, vilipendiado por alguém, e cuja dor inalterável fere-o cotidianamente, constrangendo-lhe à única forma de a mitigar, a saber, retaliando o agressor. Ela é o reflexo de uma violência sofrida e marcada a ferro, na maioria das vezes, como disputa, como guerra. A vingança é típica dos militares, dos estados, das políticas. O ressentimento, de outro modo, tem algo a ver com o engodo e, especialmente, o engodo psicológico ou moral: de algum modo, alguém apostou no que há de mais elevado no homem e foi enganado, traído, seja pelas circunstâncias, seja por outrem. E diante disso surge a alternativa: ou abandonar a aposta humanitária (e carregar o peso da desconfiança mútua) ou tentar restaurar a cena originária de forma a desfazê-la. É evidente que essa restauração é artificial e, em certa medida, fantasiosa, porém, o que importa ao ressentido é que ele possa novamente crer. Nietzsche, fixado na imagem do ressentimento como algo passivo, não percebeu que ele pode ser uma das mais pretensiosas atividades da alma: a busca por restaurar o outro e si mesmo do horror que nos cabe.

É dessa forma que compreendemos por que o anseio maior do ressentido é retornar ao incidente original de sua dor e restaurá-lo como inocência. O ressentimento é uma espécie de angústia pela original ingenuidade de si, que, por contraditório que pareça, é exatamente a emoção que lhe feriu e criou seu ressentimento. Nesse sentido, o ressentido é mais corajoso (e convicto) que o rancoroso, pois ele arrisca retornar ao estado original de inocência que precisamente lhe legou tamanho sofrimento, em vez de ceder ao jogo disputante da vingança pura, em que a única dor é perder ou ganhar. E a imagem dessa inocência traída retorna sobre o ressentido, num misto de dor, revolta e incompreensão diante daquele que o enganou. Ele é uma falsa desistência do mundo, mas ativa (e não passiva como pensava Nietzsche), que sempre retorna como dor, uma dor que anuncia que em algum plano ideal algo podia ser reestabelecido, restaurado à sua condição de primariedade, na qual nenhum terror havia sido experimentado.

Como infelizmente o passado é um objeto jamais inteiramente restaurado, o homem inventou, de um lado, o perdão e, de outro, a arte, pois é só no imaginário do que há de mais artificialmente humano que pode haver a remissão de uma dor primeira.

Acompanhe a série de ensaios do psicanalista Felipe Pimentel

Do ressentimento à inveja, passando pelo ciúme e pela covardia, esta série aborda as diferentes faces do Mal não por conceituações psicológicas, mas por meio de manifestações da arte e do pensamento, sempre tão precisas na sua capacidade de ilustrar os dramas humanos.