por Rodrigo de Lemos

Os nomes reencontrados na Conciergerie

“KARADEK Louis – corretor da bolsa”; “LACROIX François – escritor”. Cerca de 4.000 pequenos blocos brancos cobrem as paredes da Sala dos Nomes da Conciergerie, em Paris. Descobríamos neles os nomes dos prisioneiros que se aglomeraram nas células do que fôra o Palácio da Cidade na Idade Média, transformado depois em parte do aparelho repressivo durante a Revolução. Maria Antonieta, Danton, Robespierre, Lavoisier, Filipe de Orléans passaram por esse centro de irradiação do Terror, sede do Tribunal Revolucionário. Ao centro da Sala dos Nomes, uma mesa interativa permite conhecer a biografia dos detentos, não apenas os célebres. Lemos os perfis sociais de gente obscura, com suas datas de encarceramento e de execução (com sorte, de soltura).

O detalhe das informações surpreende, sobretudo quanto à vida de desconhecidos. Há algo de absolutamente moderno no Terror de 1793. Entre as primeiras salas que visitamos na Conciergerie, está uma espécie de secretaria, onde se recenseavam os dados de cada preso. Trai-se aí uma vontade de procedimento, de homogeneidade – de burocracia, em suma. Não sabemos apenas dos suplícios famosos de Maria Antonieta ou de algum chefe revolucionário. Sabemos quem foram Louis Karadek, corretor da bolsa, ou François Lacroix, escritor

Essa vontade de burocracia está na própria raiz do Terror. A Conciergerie fôra um dos palcos dos Massacres de Setembro de 1792. Multidões invadiram prisões para chacinar os suspeitos de complôs com os austríacos ou com a contrarrevolução. A Convenção temia perder o controle. Propõe-se a racionalizar a carnificina como forma de administrar – no sentido ao mesmo tempo de controlar e de incutir – o medo. A fórmula de Danton sintetiza o Terror como política de Estado: “Sejamos terríveis para evitar ao povo de sê-lo”. Estava fundado o Tribunal Revolucionário.

Nele, sem que os supostos conspiradores tivessem direito a defensores nem a recursos, reinaria Fouquier-Tinville, o meticuloso acusador público, encarnação da burocracia do Terror. Em um ano, o próprio Danton seria encarcerado na Conciergerie e executado sob as acusações de Fouquier-Tinville. A máquina do Terror moderno estava em pleno funcionamento. O século XX aprenderia seus mecanismos.

A fórmula de Danton sintetiza o Terror como política de Estado: “Sejamos terríveis para evitar ao povo de sê-lo”

“Como algas em maré baixa”: a política do extermínio na Polônia

Nossa ida de Paris à Polônia nada tinha a ver com a memorabília do Terror. Queríamos conhecer a arquitetura gótica da Cracóvia, toda de tons terrosos e de douraduras, de tijolos rústicos e de retábulos espetaculares, como o políptico de Veit Stoss, na Basílica de Santa Maria. Ocorre que Auschwitz fica a cerca de uma hora da cidade. Não resistimos.

É duvidoso que outras prisões sustentem a comparação com Auschwitz. Por certo, a Conciergerie é terrível. Ainda assim, ela ainda tem algo do calabouço, da prisão arcaica que jamais deixou de ser desde a época medieval. Há um acúmulo de História, uma sedimentação de sentido em seus espaços. A sala dos guardas, os pátios internos, tudo cresceu organicamente desde os tempo de Hugo Capeto, tudo mudou de feição e de função.

A Conciergerie, prisão política, foi a antessala da guilhotina, jamais uma máquina de genocídio.

E, no entanto, há uma linha que conduz do Terror de Paris ao horror da Polônia. Ela transparece em cada corredor, em cada sala dos pavilhões industriais de Auschwitz, em que os judeus “morriam aos montes como algas em maré baixa” (Michel Deguy). Trata-se de uma mesma vontade de ordem no extermínio, ainda rudimentar nos jacobinos, levada pelos alemães à sua realização plena. Causam horror os móveis confeccionados com tecidos humanos, as montanhas de cabelos ou de próteses, a solitária sem ar em que morreu o santo Maximiliano Kolbe – mas são a funcionalidade calma dos corredores, o escrúpulo em observar padrões rígidos na disposição de beliches ou de sanitários que deveriam nos alertar. Remetem à normalidade de uma prisão comum, mesmo de uma escola, de um hospital, de um asilo. Um observador desavisado poderia confundir um com o outro.

Sentimos que o genocídio começa nesses ambientes desprovidos de fantasia, sem capricho, sem gratuidade alguma. É como se a desumanização em massa do Holocausto se preparasse no próprio espaço, avesso ao anseio dos homens por símbolos e por narrativas. Seria absurdo imaginar os arquitetos de Auschwitz variando as cores de cada dormitório, desenhando livremente janelas ou maçanetas; é como se essa liberdade tornasse o Holocausto mais improvável. Por que não nos parece natural imaginar essas mesmas preocupações nos arquitetos das nossas instituições hospitalares ou educacionais modernas? A impressão é a de que a história de desumanização do espaço não terminou com Auschwitz, de que “ainda está fecundo o ventre de onde saiu a besta imunda”.

É como se a desumanização em massa do Holocausto se preparasse no próprio espaço, avesso ao anseio dos homens por símbolos e por narrativas

Os totalitarismos na Hungria, ou os irmãos siameses

O itinerário da Cracóvia a Budapeste nos permitiu continuar nosso exercício de memória do horror. Não foi atrás desses vestígios do mal que partimos a uma das capitais mais majestosas da Europa, e, no entanto, sua presença nos interpelou a cada passo.

Seguimos na trilha do pesadelo judeu. Budapeste foi um dos seus cenários principais. Sinais favoráveis precederam a catástrofe. A Grande Sinagoga da Rua Dohány fora inaugurada em 1860. Seu órgão soou sob o toque de Liszt. Trata-se de uma das maiores sinagogas do mundo. Seu estilo orientalizante se mistura a uma disposição em basílica, com a nave flanqueada de púlpitos, a Torah ao fundo e não ao centro, tudo à imagem de uma igreja católica. Explica-se: estamos em um dos lugares altos da Haskalá (movimento que pregou a abertura do judaísmo ao mundo moderno no século XIX). Em uma casa ao lado, nascera Theodor Herzl, pai do sionismo, e a praça em frente ao templo leva seu nome (ali ele celebrara seu Bar-Mitzvah).

Tudo levaria a crer num panorama menos hostil aos judeus na sociedade húngara do que na Polônia. Não foi esse o sentido da História. Durante o Gueto de Budapeste, entre dezembro de 1944 e janeiro de 1945, milhares de judeus foram assassinados às margens do Danúbio por partidários da Cruz Flechada (a versão húngara do nazismo). Outros, inúmeros, foram deportados a campos como Auschwitz ou morreram pelas indizíveis condições sanitárias do gueto. Estima-se que 2.000 vítimas estejam enterradas nas valas comuns no terreno da Grande Sinagoga. Ao fundo, um chorão de metal carrega em suas folhas os nomes de judeus húngaros desaparecidos. Uma placa homenageia Raoul Wallenberg, diplomata sueco que salvou milhares com passaportes falsos.

Significativamente, a sede do Partido da Cruz Flechada, no Boulevard Andrássy, serviu também de base para a AVH, a polícia secreta do regime comunista húngaro – versão miniatura da KGB. Em 2002, Viktor Orbán (ele mesmo pouco conhecido pelas convicções pluralistas) inaugurou nesse mesmo prédio a Casa do Terror. Há algo de espalhafatoso nessa Casa do Terror: um excesso de sonoplastia, uma visualidade impactante, entre a museografia, a pesquisa histórica e o espetáculo. Também há uma retórica política e religiosa por demais marcada, em acordo com a agenda conservadora de Orbán. É legítimo que o museu registre como deve as perseguições e a resistência das ordens religiosas; como justificar, contudo, no texto de apresentação que esse acervo “simboliza a guerra do materialismo com a religião, da inumanidade com a humanidade”? Não se encontraria nada melhor em uma cartilha de catequista de província.

Resta que o conceito central do museu é o da continuidade dos totalitarismos de esquerda e de direita na história húngara. Um dos pontos cardinais do acervo são dois manequins girantes, de costas um para o outro como gêmeos siameses. Um veste o uniforme da Cruz Flechada; o outro, o do da Polícia soviética. De um lado do museu, temos a reconstituição de uma reunião da extrema-direita, os documentos da presença nazista. Do outro, as paradas comunistas, a memorabília do Gulag, os processos estalinistas, a expropriação dos camponeses, a propaganda onipresente. A História não foi gentil para os húngaros.

Na entrada do prédio há um tanque, referência à intervenção russa depois da Revolução anti-soviética de 1956. Atrás, um enorme painel com as fotos dos resistentes. Arquivos e filmes de propaganda da época mostram, em uma sala acima, os julgamentos dos líderes da Revolução de 1956. Neles, os kulaks (inimigos do povo) eram severamente perseguidos; como acontecia sob Fouquier-Tinville um século e meio antes, na Conciergerie, a lei não protegia o acusado, mas era usada contra ele. Aplicavam-se princípios da justiça soviética. As origens sociais pesavam no julgamento, e a “afiliação de classe” era agravante ou atenuante para um mesmo crime. Foi excluído o princípio de inocência. As condenações prescindiam de provas; bastavam confissões (frequentemente extraídas sob tortura). A separação dos poderes foi abolida, e sentenças eram determinadas não por leis, mas por decretos. Às vezes, esses nem eram promulgados.

Os julgamentos comunistas afetaram cerca de 300.000 húngaros. Milhares foram enviados aos gulags (vale lembrar: criação de Lenin e operantes na URSS desde 1919, muito antes de Stalin). 15.000 dissidentes foram encarcerados depois da Revolução de 1956, e 200 foram mortos nos anos seguintes, dentre os quais o Primeiro Ministro, Imre Nagy, mentor da tímida desestalinização. As fotos das vítimas, com datas de nascimento e de execução, estão expostas na fachada do prédio.

Um elevador nos leva ao porão. Durante a lenta descida, uma testemunha das execuções pela forca aparece em uma tela relatando a rotina do morticínio. Chegamos às celas, em parte reconstituídas, onde os kulaks esperavam torturas e quem sabe a sua hora extrema. A semelhança visual com Auschwitz surpreende. A polícia secreta comunista era igualmente criativa em seus métodos. Na cela fria, os prisioneiros passavam dias imersos em água gelada até os joelhos. Na toca da raposa, ficavam na escuridão sob um teto de apenas um metro de altura. As celas de detenção eram poços de meio metro. Gente do povo conta em vídeos recentes suas memórias do cárcere: perderam quarenta, cinquenta dias de suas vidas detidos em celas desse tipo por haverem reclamado de falta de pão, de alguma injustiça. O percurso termina na sala da forca, suja, silenciosa e funcional.

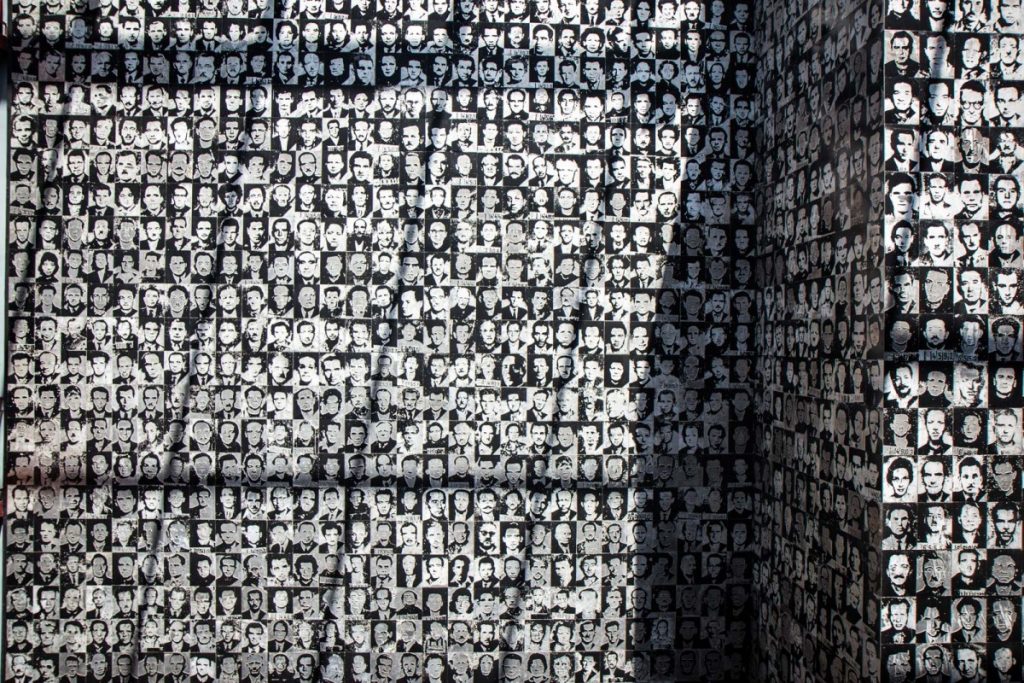

Os algozes são tão lembrados quanto as vítimas na Casa do Terror. A burocracia da morte permite igualmente conhecer os nomes dos assassinos. Ao início da exposição, atravessáramos um corredor com as fotos de nazistas húngaros. Ao fim, passado o memorial da Revolução de 1956, descobrimos os rostos dos mandantes da sangrenta repressão comunista. São acompanhados pelos rostos dos chefes do horror da Cruz Flechada. É como um ato de acusação dos dois totalitarismos que flagelaram em sequência a Hungria durante quatro décadas.

A Casa do Terror se encontra em um dos bulevares mais elegantes de Budapeste, a dois passos da Ópera e das lojas de grife. Saímos do subterrâneo no meio da tarde, estranhando o movimento das ruas e a claridade do dia.