Introdução

(por Jeffis Carvalho, editor de Cinema do Estado da Arte)

Um dos fenômenos artísticos do ano até o momento, a minissérie Adolescência, da Netflix, vem gerando muita discussão tanto entre o público em geral, principalmente nas redes sociais — elas próprias personagens da obra —, como também entre a crítica e entre o meio acadêmico. O impacto cultural da minissérie se torna ainda mais relevante porque sua proposta é evitar as soluções fáceis. Sem oferecer conclusões definitivas, vai muito além do mero entretenimento ao abrir espaço para reflexões e diálogos sobre questões fundamentais da adolescência e da sociedade atuais.

Quando se olha para onde ela se passa e, claro, a origem britânica de sua produção, é inevitável se pensar que, pouco mais de cinco décadas atrás, o cinema inglês produziu duas poderosas obras sobre a adolescência. Os filmes Se… (1968), de Lindsay Anderson, e Kes (1969), de Ken Loach, nos deram diferentes retratos de jovens em contextos de tensão, transformação social e busca por identidade. Embora separados por décadas e estilos narrativos distintos, os dois filmes e a minissérie compartilham uma relação temática profunda ao abordar questões de autoridade, desigualdade, juventude e resistência. E, nestas primeiras décadas do século XXI, obviamente a internet e as redes sociais tornam tudo ainda mais complexo e difícil.

Rebeldia

Se… aborda a rebeldia contra o sistema educacional inglês, considerado até aquela década como repressor e essencialmente punitivo. Lindsay Anderson criou uma obra alegórica e surreal que se passa em um colégio interno britânico. A narrativa segue Mick Travis e seus colegas enquanto eles enfrentam a opressão institucional de uma escola rígida e hierárquica. A obra explora temas como autoritarismo, conformidade e rebeldia, culminando em uma revolução simbólica dos estudantes.

A crítica feroz de Anderson à sociedade britânica da época revela um profundo desconforto com as estruturas de poder que moldam e reprimem a juventude. A escola, aqui, é um microcosmo da sociedade mais ampla, onde os jovens são forçados a se submeter a regras que não fazem sentido para eles.

Empatia e Resistência

Em Kes, Ken Loach narra uma história mais intimista, centrada na vida de Billy Casper, um garoto de classe trabalhadora em uma cidade industrial no Norte da Inglaterra. O adolescente enfrenta tanto a negligência familiar como o bullying escolar e a falta de perspectivas. Diante disso, Billy se refugia em um mundo próprio, ao cuidar de um falcão que ele treina com dedicação. A relação entre Billy e Kes, o falcão, simboliza sua luta por dignidade e autonomia em um ambiente que constantemente tenta diminuí-lo.

Fiel ao seu estilo que se pode chamar de realismo social, Loach destaca neste seu primeiro filme a desigualdade social e a falta de oportunidades para os jovens de classes trabalhadoras. Desse modo, o filme ressoa como uma denúncia das condições que moldam a juventude de maneira tão adversa, abrindo espaço para o espectador refletir sobre a necessidade de mudanças mais profundas, mais sistêmicas.

Adolescência

O que se vê, passados mais de cinquenta anos, é que muita coisa mudou. Em perspectiva, radicalizou-se a possibilidade de soluções, gerando propostas que foram de um extremo ao outro. Da opressão do autoritarismo na educação à total falta de autoridade nas escolas; da falta de oportunidades para as classes trabalhadoras à alteração na própria noção de trabalho — e a sua cada vez maior precarização. E é esse novo quadro que vemos com todas as suas cores imperfeitas nas telas do streaming. Adolescência nos traz um retrato inédito porque dele emerge mesmo a força avassaladora do maior fenômeno atual: as redes sociais.

Para lançar luzes a esta situação, que vai muito além da perspectiva artística de um produto cultural, o Estado da Arte propôs ao psicanalista Felipe Massao, nosso colaborador, pensar Adolescência, seus temas e seus desafios. O resultado é o ensaio que publicamos agora. Massao é um brasileiro que mora em Londres há anos, onde acompanha de perto a realidade do mesmo cenário social da minissérie; e é pai de dois garotos adolescentes.

Adolescência: quando o mundo virtual torna tudo mais difícil

(Por Felipe Massao)

Não é de hoje que ouvimos falar de uma história combinando tragédia com adolescência. Temos Romeu e Julieta, de Shakespeare; as angústias de Holden Caulfield em O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger; os garotos de Capitães de Areia, de Jorge Amado; o personagem de James Dean no filme Juventude Transviada, de Nicholas Ray; ou a trágica e verdadeira história de Anne Frank na Segunda Guerra Mundial. Por que, então, a série Adolescência consegue nos tocar, mesmo com seu tema principal já tão bem delineado? Mais ainda, a minissérie da Netflix parece conseguir algo raro, pois prende nossa atenção ao mesmo tempo que nos faz sentir, reagir e discutir. Este ensaio tenta propor um caminho que acaba por apontar — e oxalá não reforçar o tal clichê — sobre a dificuldade de ser adolescente hoje em dia.

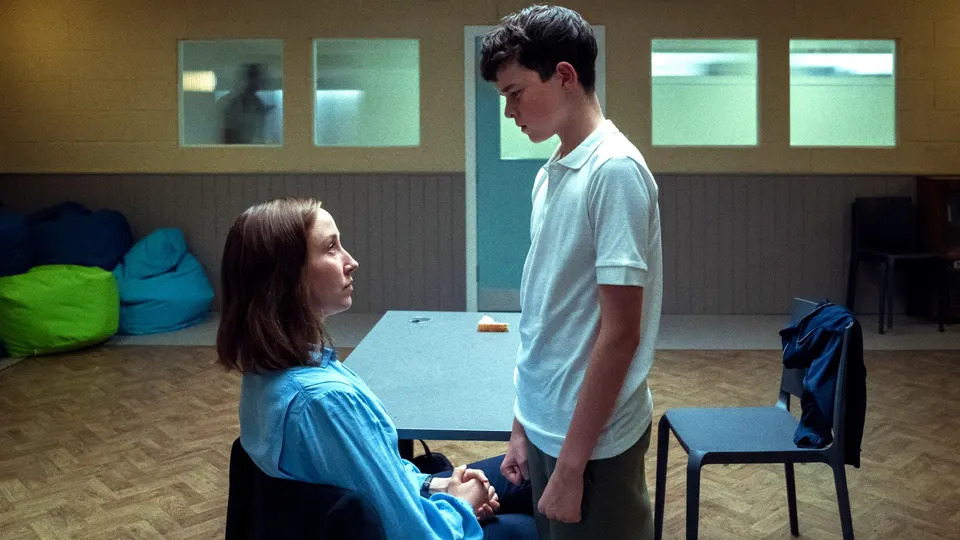

Chama atenção, primeiramente, quão simples é o enredo de Adolescência: um menino mata uma menina, ambos adolescentes, e disso ficamos sabendo com clareza ao fim do primeiro episódio. No entanto, é em torno desse fato evidente na vida de Jamie, de treze anos, que a série gera impacto e produz perplexidade. Por meio de uma câmera contínua, sempre em plano-sequência, cada episódio da minissérie nos oferece, aos poucos, mais e mais informações sobre o garoto.

No primeiro capítulo, seguimos dois detetives que coordenam uma equipe policial, no interior da Inglaterra. Tudo nos parece extremamente exagerado ao invadirmos (sempre via câmera contínua) o quarto algo infantil de Jamie, com papel de parede de estrelas e foguetes nas paredes. Escutamos e sentimos a entrada à força da polícia — a instituição e seu peso — na sua vida: ele é apreendido por suspeita de assassinato, tem seus direitos lidos, e é levado à delegacia. Seu contato segue à risca o ritual legal, por meio de triagem, avaliação de risco e saúde, inspeção e conversas protocolares com assistente social, advogado e enfermeira.

No segundo episódio da série, a câmera contínua passeia principalmente pelos corredores da escola de Jamie. Temos então um ambiente onde imigrantes europeus, pessoas de origem africana, indiana e ingleses brancos se misturam entre “cheiros de repolho, vômito e masturbação”, nas palavras de um dos detetives. Há mais, como o falso alarme de incêndio após ato delinquente anônimo, uma briga no pátio, explosões emocionais e professores inaptos, perdidos ou desesperados. Se no primeiro episódio seguimos os detetives no momento da prisão, agora os acompanhamos em sua investigação na escola, em busca da arma e motivação para o crime de Jamie. Em conjunto, esses episódios já estabelecem um certo olhar adulto, pelo qual travamos contato com Jamie.

Somando-se a esse olhar, há também algo similar à série The Wire (A Escuta) em como se organiza a série Adolescência: assim como a primeira aborda a cidade de Baltimore, a partir da divisão em zonas e perspectivas — o tráfico, o porto, a escola, a imprensa, a política —, também a segunda divide seus capítulos em diferentes instâncias ao abordar um tema. Se no primeiro episódio temos a delegacia, no segundo temos a escola. Depois desses, será a vez do centro de detenção e a entrevista psicológica de Jamie, e por fim a vida em torno de sua família. Dessa maneira, cola-se ao olhar adulto um certo arcabouço institucional, em perspectiva conjunta sobre a adolescência. Vemos, assim, a clivagem configurada entre os adultos e a operação miúda das instituições sociais, de um lado, e o mundo adolescente de outro, tudo conduzido pelo fio investigativo do crime cometido por Jamie.

Essa divisão narrativa dos episódios também propicia a circulação de alguns afetos em Adolescência. À procura de contatar o mundo adolescente — fechado por definição —, adultos e suas instituições parecem não entender nem saber lidar com o que enfrentam. Nisso, testemunhamos emoções aflorarem, como sensações de culpa, de impotência, de ignorância, de precariedade, de (des)esperança, de tristeza, arrependimento, raiva e consternação. Tais emoções emergem, se alternam, se reforçam nesse esforço adulto ao longo da série. Junto a essas reações afetivas, temos também um conjunto de personagens relativamente simples, restringidos a papéis limitados. Assim, quase que mecanicamente após o crime, os pais sofrem, os investigadores investigam, os professores se perdem, policiais, enfermeira, advogado cumprem seus papéis, e adolescentes reagem de maneira intensa, com raiva, medo e confusão.

É neste contexto que enxergamos mais outro contraste, fundamental, em Adolescência — e, ao mesmo tempo, a sua chave. Dentro da relativa simplicidade de sua proposta, vemos emergir, insinuante, porém inequivocamente, a protagonista da trama: a internet. Personagem bem desenvolvida da história, sua presença, suas particularidades, seu impacto, se manifestam ao longo dos episódios de maneira gradual mas inevitável. Tal como uma “máquina do mundo” drummondiana, também circunspecta — mas aqui oriunda do virtual —, ela se revela a nós, espectadores. Por internet, entenda-se toda a ramificação virtual com a qual travamos contato hoje. Ela aparece pela primeira vez, no episódio inicial, quando os investigadores questionam Jamie sobre o conteúdo de seu Instagram: fotos com amigos, fotos de mulheres, “tags” e comentários. Frente a adolescentes monossilábicos e suas mídias sociais, estamos todos diante da internet como enigma.

É apenas quando o filho, também distante de seu pai detetive, resolve quebrar essa dinâmica de divisões que todos os adultos (personagens, instituições, espectadores) passam a ter uma chance de compreender o ambiente escolar em torno de Jamie. Isso porque o filho traduz ao pai, aos detetives, aquilo que jamais entenderiam por conta própria. De maneira reticente e típica de um adolescente — claro! — ele mostra ao pai a existência de códigos por detrás de cores, suas implicações sociais, a existência de pílulas azuis ou vermelhas, além de outros elementos do mundo adolescente, como teorias de mundo (“incel”) e a presença relevante de influencers. Em outras palavras, a força e presença das mídias sociais de repente se entreabre para nós. Consequentemente, passamos a compreender que Jamie sofre bullying na escola. É também somente pela aproximação entre pai e filho que aprendemos a respeito do influencer Andrew Tate, cujas teorias misóginas são oferecidas aos adolescentes nas mídias sociais. Além de melhor compreenderem, os detetives também aprendem a agir. De maneira mais efetiva, descobrem a arma do crime e apreendem um suspeito — como se, na perseguição a pé do amigo de Jamie, por toda escola e vizinhança, pudéssemos finalmente agarrar algo mais palpável.

É no terceiro episódio que o impacto e a importância da internet se revelam em relação ao crime e a Jamie. Aqui, permanecemos praticamente restritos a uma sala onde uma psicóloga entrevista Jamie, sete meses após o assassinato de Katie. Neste relativo distanciamento temporal, temos uma entrevista psicológica em busca de um perfil do entrevistado. Assim, a psicóloga tenta, tipicamente, desenvolver tópicos e explorar a masculinidade e sexualidade de Jamie. No entanto, o que mais percebemos é como ele explode violentamente, de maneira anormal e abrupta em alguns momentos. Essas explosões vão muito além do adolescente que tende a oscilar emocionalmente, dentro de um processo normal de desenvolvimento e integração de sua personalidade. Olhando-as em seu conjunto, as explosões de violência crua revelam um núcleo emocional mal elaborado, isolado e ignorado, que Jamie carrega sozinho dentro de si. Ele tanto explode quando não se sente confortado pela psicóloga, como quando é pego mentindo sobre ter contato físico com meninas (ao invés de apenas virtualmente, via mídias sociais), ou, ainda, quando os comentários de Katie sobre ele no Instagram são mencionados.

Desse modo, o espectador tem a chance de vislumbrar que a violência súbita que toma conta de Jamie, o seu crime, as suas visões de mundo sobre relações sociais, são em grande parte uma reação-reflexo de um enorme sofrimento solitariamente vivenciado por ele. Com o desenrolar da entrevista, percebemos que Jamie se vê como alguém absolutamente feio, humilhado, isolado e atacado por seus pares na escola. Também vemos como esse estado emocional se dá especialmente via interações na internet. É especialmente por meio das mídias sociais que adolescentes são expostos à pornografia, comentários, símbolos e a interações de grupo (todos sabem de tudo antes da polícia e dos professores — alguém comenta no segundo episódio). A internet é, sim, onipresente, como uma teia invisível mas de grande impacto sobre adolescentes.

Ao fim do terceiro episódio, a psicóloga chora um choro doído e contido. Ela, que deve ser profissional, que gosta do que faz e que transmite competência, não aguenta. Mas por que exatamente ela chora? Por se sentir atacada frente à violência de Jamie? Por tomar contato com o sofrimento dele? Por sentir que ele se sente absolutamente desamparado por dentro? Ou por que tudo isso acontece sem que o mundo adulto possa fazer nada, dado que o mundo virtual articula e toma conta? Na ausência de resposta clara, temos o choro, indicando possivelmente todas essas opções.

Não é demais lembrar que Jamie tem apenas treze anos de idade, dentro da trama de Adolescência. Nesse sentido, ele estaria bem no começo de sua jornada como adolescente, ao contrário de outros personagens já mais velhos como Romeu (supostamente 16 anos), Anne Frank (morre aos 16), ou o Jimi Stark de James Dean (era adulto em seus filmes). Dada sua idade, o que em parte perturba na série é o quanto ele já é malformado com visões de mundo, certa misoginia e feridas. Ao mesmo tempo, ele ainda tem seu ursinho de pelúcia em seu quarto. Ou seja, a série mostra como Jamie não teve chance, ao ficar refém tão cedo, em sua adolescência, do impacto das mídias sociais, seus algoritmos, sua influência.

A vida de Jamie se desenvolve em um ambiente familiar da classe trabalhadora do norte da Inglaterra, com típicas casas de tijolos, comida local, lojas dentro de uma comunidade onde tudo é perto. Nesta aparente normalidade, há também a escola, a polícia e outros locais com mobiliário típico de instituições inglesas, presentes no dia a dia — o que é indicado seja pelo tipo de bebedouro, tom de cadeiras, piso emborrachado, tipos de tomada, o céu cinza ou a grama verde e mirrada. A importância desses aspectos materiais está no que eles nos indicam. Isso é, a vida de Jamie era cercada de normalidade, de um realismo com pais dentro de uma relação normal, com problemas aparentemente normais, e com vários elementos do que poderíamos chamar de uma vida social normal, pelo menos até poucos anos atrás. E, então, uma das mensagens de Adolescência passa a ser que todos esses elementos desse tecido social já não são mais suficientes. A esse modo de vida, temos agora que incorporar e lidar com o mundo virtual da internet, algo extremamente novo em sua presença e impacto, mesmo se comparado a poucos anos atrás.

Neste sentido, a particularidade de Jamie, inserido em seu contexto inglês, de uma cidade pequena, também tem seu apelo universalizante. Quantos meninos e meninas não estariam supostamente bem acomodados em suas vidas, em diversos cantos do mundo? Ao mesmo tempo, quantos deles estão expostos às diversas facetas da internet — suas mídias sociais, seus jogos online, a pornografia, a violência, as teorias conspiratórias? Se neste caso há o crime de um menino, usando faca (há gangues de adolescentes que carregam facas e se esfaqueiam, algo bem conhecido em partes de Londres), não seria difícil imaginarmos uma menina como protagonista dentro de um enredo similar. Talvez, com a presença de anorexia e bulimia, e problemas intensos de autoimagem, com consequências igualmente catastróficas.

De qualquer maneira, começamos a ver hoje o esboço de reações contra esta presença e esta força virtual. Temos, por exemplo, autores como Jonathan Haidt e seu livro Geração Ansiosa. Ou o ex-técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, em um discurso recente à BBC, falando exatamente sobre os enormes desafios de como ajudar jovens adolescentes hoje em dia. Temos também, a partir de evidência anedótica em um contexto inglês, escolas proibindo ou retardando o uso de smartphones em escolas. Há pais mais conscientes, preparados e mais apoiados em sua tarefa de ajudar seus filhos entrando na adolescência.

Mais ou menos cem anos atrás, o pensador alemão Walter Benjamin refletiu sobre mudanças importantes no modo de vida de então, em que a reprodução mecânica alterava o modo como apreendíamos o mundo, como as formas de narrativas mudavam, a transmissão de conhecimentos tradicionais e valores se perdia. Podemos falar de algo semelhante acontecendo hoje em dia, num momento de quebra e mudança muito importante na história. Neste sentido, adolescentes seriam só uma parte de nossa sociedade afetada pela presença do mundo virtual hoje. De fato, todos nós somos, em grande medida e cada vez mais, impactados. Em vez de uma preocupação com reprodução mecânica, fenômenos de massa, temos agora que nos preocupar em como nosso modo de vida em todas as esferas (política, educação, família, guerras, economia) está sendo fundamentalmente alterado pela presença do mundo virtual, cada vez mais sofisticado.

O historiador Yuval Harari comentou há algum tempo que nós, humanos, deixamos de possuir o “chip” mais potente existente. Isto é, perdemos nosso monopólio, pois nossa mente e cérebro são superados pela inteligência artificial. Mais recentemente, Douglas Hofstadter — eminente pesquisador nas ciências cognitivas, autor consagrado com seu livro Gödel, Escher, Bach, e uma autoridade humanista relativamente cética quanto ao alcance da inteligência artificial — entregou os pontos. De maneira traumática, ele concluiu, em uma entrevista, que ao contrário do que imaginara, a inteligência humana será eclipsada em breve e de maneira geral pela artificial.

Em vez do horror, por exemplo, do filme Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, projetado na tela do cinema e compartilhado por todos os espectadores, temos agora um dilema um pouco distinto: no lugar da descoberta de todo um lado obscuro de nossa suposta civilização — tal como no Congo belga, tal como na Guerra do Vietnã —, também descobrimos e temos de lidar com o horror, mas agora oriundo de nossa tela individual, do mundo virtual que nos espreita com seus algoritmos e inteligência cada vez maior. Se saberemos lidar com isso ou se iremos tragicamente nos espatifar como se a frente de algo inevitável, tal como Jamie, é algo assustador.

Não há culpados, só vítimas em Adolescência.

Felipe Massao é psicanalista, doutor em Estudos Psicossociais pelo Birkbeck College, em Londres, onde reside. É também economista.