por Leandro Oliveira

Hoje é possível assistirmos ao vivo, da sala de casa, pela tela de um computador, a um concerto apresentado em Berlim, ao mesmo tempo em que este concerto está sendo realizado. A tecnologia fez de todos músicos anjos – não anjos no sentido da escola dominical de seres bons e com asas, mas de espíritos livres de carne, capazes de transporte instantâneo a qualquer parte. A naturalização dessa espécie de mise en abyme, com espetáculos dentro de um espetáculo, não deve nos confundir do dado inescapável da realidade: tivemos que nos educar audiovisualmente para ver a transmissão de um concerto sinfônico tal como eles se nos apresentam hoje.

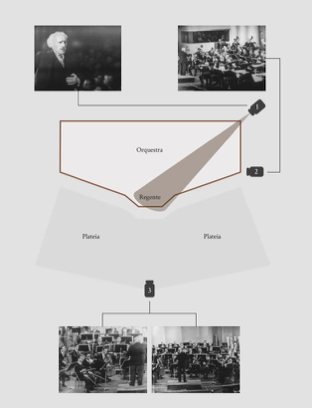

Os concertos sinfônicos televisionados são projetos artísticos complexos, idealmente subordinados ao discurso musical, mas com lógica e atores próprios. O que deve ficar claro para o telespectador é que tais eventos expressam menos uma extensão material da memória de um espetáculo ao vivo e mais a expressão criativa da imaginação. É um espetáculo único. Uma boa transmissão de concertos sinfônicos não se satisfaz com o mero registro de um espetáculo, mas busca criar um novo espetáculo cuja performance se dá através das câmeras. Isso exige do público uma nova sensibilidade, com olhar errante por sobre as diversas posições disponíveis no teatro, a partir de posições internas da orquestra ou sucedendo-se em setores diferentes da plateia e do palco.

O ato de fechar os olhos para ouvir música é uma prática recente. De fato, mesmo à ocasião dos primeiros aparelhos de reprodução de discos – quando a presença dos músicos começa a ser abstraída no giro da resina escura dos discos de 78 rotações –, a atividade era evitada. Como relata Mark Katz, em seu livro Capturing Sound, nas décadas entre a virada dos séculos XIX e XX, muitos entre os primeiros experimentos de Thomas Edison com a talking machine (como os primeiros aparelhos de reprodução de discos acabaram por ser popularmente chamados) lidavam com a real dificuldade do novo público em compreender uma experiência musical sem a dimensão visual da performance. Para tornar compreensível a música reproduzida mecanicamente, a primeira geração desses ouvintes conviveu com artifícios variados. Por certo tempo, não foi incomum a reunião em torno do aparelho, onde se permanecia imóvel durante a execução do disco, como se estivessem com a presença de músicos reais, em uma sala de concertos.

De fato, até princípios da década de 1940, fechar os olhos não era um predicado para ouvir atentamente a um concerto, mas uma estratégia para reforço da memória visual – algo indispensável diante da invisibilidade dos músicos. O expediente fica bem demonstrado em uma carta à revista The Gramophone, já em 1935:

“Permita-me sugerir àqueles entre seus leitores que ainda não o fizeram, a fazer tocar seu gramofone de olhos fechados – para perder de vista o ambiente, o cômodo, o gramofone – e visualizar na imaginação sua sala de concerto favorita – seu regente, as fileiras de instrumentistas, e mesmo o tímpano ao fundo! Eles terão a sensação de como se os músicos estivessem lá, e ouvirão a gravação de modo muito mais íntimo do que jamais ouviram.”

* * *

Se parecem ligeiramente cômicas estas entre as tantas estratégias de figuração imagética ao longo das primeiras décadas da comercialização dos rádios e aparelhos de reprodução de discos, não podemos menosprezar aquilo que subentendem: os instrumentistas se expressam não apenas pelo som de seus instrumentos, mas também pelo corpo e face; seus gestos e expressão corporal são elementos intrínsecos a muitos níveis de compreensão da música por parte do ouvinte. Se hoje a invisibilidade dos músicos é trivial quando ouvimos música no carro ou pelo celular, nem sempre foi assim. A introdução do fonógrafo e das tecnologias de radiodifusão exigiu das primeiras gerações de seus ouvintes um certo esforço de adaptação.

Nos EUA e na Europa, concertos sinfônicos, performances de ópera e produções teatrais foram atrações regulares no rádio desde 1920. Em 1927, nos EUA, o empresário de rádio David Sarnoff, o “pai” da televisão, proclamou que a televisão anunciaria uma “nova arte … tão ilimitada quanto a imaginação”. Televisionar músicos de uma orquestra a partir de um ponto fixo, como seria a posição de um assento do teatro, é algo intuitivamente contranatural ao ambiente televisivo. Os dez concertos dirigidos por Toscanini com a orquestra da NBC entre 1948 e 1952 demonstraram não apenas o potencial da transmissão televisiva, mas sobretudo uma grande disponibilidade, por parte das equipes de transmissão, em encontrar os meios adequados para uma estética audiovisual específica para essas transmissões – a despeito da complexidade do projeto e diante das tantas limitações técnicas.

O primeiro destes concertos, em 20 de março de 1948, contou com três câmeras: uma no canto anterior do palco, atrás do tímpano; outra no centro do balcão; e uma terceira do lado direito do balcão. A primeira câmera mostra, quase exclusivamente, o maestro em plano americano variando em close-up do rosto com ombros, as outras duas alternam campo médio e longo da orquestra, com enquadramentos do tutti da orquestra ou do maestro somados a alguns grupos instrumentais específicos.

A evolução foi rápida. A captação de um concerto em 1952, dirigido por Kirk Browning, por exemplo, foi realizada com quatro câmeras, duas das quais em posição central, no meio da orquestra, dentro e ao fundo do palco. Uma terceira câmera foi posicionada ao lado direito da orquestra, e uma quarta, externa ao palco. Os enquadramentos são deliberadamente centrados no maestro: três das quatro câmeras tinham posicionamento nítido para cobrir apenas essa função, num jogo de variações sobre um mesmo tema curioso pela redundância de informação. A opção pelo ângulo reverso (ou seja, a filmagem predominantemente a partir da posição da orquestra) parece ter sido algo que amadureceu com essas gravações – plenamente justificada pela presença magnética de Arturo Toscanini. Uma quarta câmera detalhava a orquestra ou cobria seu tutti. Percebe-se, por parte do roteiro da captação, não apenas uma maior capacidade de síntese como também um foco objetivo nos termos da produção. Uma transmissão da rede NBC de 1951, no Carnegie Hall, recebeu a seguinte crítica de Jack Gould para, no The New York Times:

“Só pode ser lamentado que tenha havido algumas falhas na transmissão, especialmente porque eram tão desnecessárias. Freqüentemente ao longo de uma hora, o diretor da transmissão da TV estava irritantemente inquieto e continuava movendo as câmeras em intervalos de alguns minutos. Essa atividade visual foi muito perturbadora e dificultou a atenção adequada à música. Hora após hora, a partitura pedia mais close-ups de Toscanini, mas as câmeras seguiam em “tomadas” sem sentido da orquestra ou cenas do conjunto à distância de parte de trás do Carnegie Hall.”

Tudo o que assistimos atualmente é resultado da construção dessa nova sensibilidade, construção cuja linguagem, dinâmica e compreensão foram compartilhadas paulatinamente entre produtores e público ao longo de seis décadas. Trata-se de uma conquista de algumas gerações. Em diversos momentos ao longo da história dessas transmissões, a visualidade televisionada, bem-vinda e até vital como é para muitos entre nós hoje, foi frequentemente sentida pela maioria dos ouvintes experientes ou treinados, como uma distração ou mesmo, algumas vezes, uma adulteração da música e do espetáculo ao vivo.