True Detective: fantasmas, cultos e fobias (Parte 02)

por Fabrício Tavares de Moraes

…………………

Este é o segundo ensaio de um especial de três partes. A primeira parte pode ser lida aqui.

…………………………….

……………..

We leave this behind in your capable hands,

for in the black-foaming gutters and black alley of paradise,

in the dank windowless gloom of some intergalactic cellar,

in the hollow pearly whorls found in sewerlike seas,

in starless cities of insanity and in their slums…

my awestruck little deer and I have gone frolicking.

…………………………………

Thomas Ligotti, The Frolic, Songs of a dead dreamer and grimscribe

……………………………………..

………………..

Raymond Durgnat, em seu ensaio Paint it black: the family tree of film noir (já mencionado na primeira parte desta análise), propõe a ideia de que, no século XIX, o espírito da tragédia clássica se dividiu em três gêneros: o realismo burguês (Ibsen), as narrativas de fantasmas e as histórias de detetive.

Nesses novos universos ficcionais, o fantasma (“representante de um domínio mágico”) não é mais quem executa a vingança, mas sim um detetive, um investigador privado ou estatal. Filmes como A Cativa do Castelo (1947), Fantômas (1913) e O Gato e o Canário (1927) ilustrariam o estágio transicional entre a história de fantasmas e a de detetive. Por sua vez, “o filme noir, embora apenas por inferência, substitui o fantasma por uma sociedade de pesadelos, ou pela condição do homem. Em Psicose, a múmia travestida de mamãe é um fantasma secular, assim como o anormal Norman é, ao fim, o Senhor das Moscas, um vazio satânico, megalomaníaco, na criação”. [1]

Portanto, para Durgnat, “o filme noir é frequentemente niilista, cínico ou estoico como um reformatório; há denúncias fascistas e apáticas, bem como marxistas, da ordem burguesa” [2]. Nessa linha, o próprio universo hollywoodiano é, por vezes, satirizado nos filmes noir como a epítome desse universo fantasmático, reforçado, aliás, por sua estrutura industrial de criação de novos mitos, simulacros e fantasmas.

Na segunda temporada de True Detective, Nic Pizzolatto desloca o cenário de seu drama para uma interseção geográfica de dois universos aparentemente inconciliáveis: as cidades industriais e decadentes da Califórnia, com seus horizontes metálicos e poluídos pelos fumos das fábricas, e o universo de Hollywood, com suas mansões e imensos estúdios cinematográficos. Antes, porém, de irmos adiante nesse panorama, talvez seja recomendável uma breve consideração sobre a “controvérsia”, tanto na crítica quanto na opinião geral, sobre a suposta desqualificação estética dessa temporada de True Detective.

Primeiramente, é indiscutível sua inferioridade frente à primeira temporada; dito isso, há muitas razões, comumente mencionadas, que servem, se não de justificativa, ao menos de atenuação: a falta de tempo hábil para um maior acabamento do roteiro (Pizzolatto se viu pressionado pela emissora HBO, que, em vista do imenso sucesso crítico e comercial da primeira temporada, exigia o mais prontamente possível uma continuação da série); a substituição de Cary Joji Fukunaga, que dirigiu todos os episódios da primeira temporada (possibilitando assim uma unidade técnica à série), por diversos diretores e diretoras; a complexidade desnecessária da trama, que envolvia intrincadas razões burocráticas e confusos esquemas de corrupção relacionados à construção de infraestruturas rodoviárias; diálogos por vezes constrangedores, que empalidecem frente às poéticas formulações de Rust e boutades de Marty; e, por fim, a dispersão do drama em quatro personagens, diluindo, pois, a tensão que antes se concentrava em duas figuras reconhecidamente carismáticas.

No entanto, é notório que muitas críticas à segunda temporada são motivadas porque se pautam antes no horizonte de expectativa aberto pela primeira, como se fosse apenas uma tentativa de continuação do mesmo universo ficcional (ou devesse sê-lo). Não poucos espectadores se decepcionaram quando souberam que a nova temporada não contaria mais com os detetives Rust e Marty, e se passaria então em outro cenário — ainda que, repetidas vezes, Pizzolato tenha afirmado que a série, desde o princípio, teria uma estrutura antológica, com narrativas fechadas em si mesmas (embora, como vimos na terceira temporada, isso não tenha impedido pontos tangenciais entre elas).

Além disso, e por fim, parte da decepção de alguns críticos [3] e da maioria do público se deve à atitude com que receberam a obra, pois aparentemente não se deram conta (ou se esqueceram) de que a série, como o próprio título indica, não é propriamente um suspense, nem se enraíza primariamente na natureza ou solução do mistério; trata-se, na verdade, de um estudo de personagem, a radiografia de um verdadeiro detetive, incluindo aí as consequências, efeitos e mazelas psicológicas, sociais e pessoais que o trabalho acarreta na vida dos investigadores. É claro: há, no próprio nome da série, uma piscadela irônica ao gênero true crime, que busca supostamente a imersão realista nas dinâmicas e entornos da criminologia (principalmente relacionada a assassinatos).

Dito isso, em geral se reconhece, porém, que a segunda temporada de True Detective, embora esteticamente inferior à primeira, se sobressai em relação à maioria das séries homólogas produzidas nos últimos anos.

Retomando, portanto, à problemática da colisão entre dois universos sociais aparentemente distantes, vemos como, na segunda temporada, Hollywood é um maquinário retroalimentado por toda sorte de comportamentos associais, perversos e desprezíveis, desde a pornografia (Antigone “Annie” Bezzerides, representada por Rachel McAdams, por exemplo, demonstra uma estranha fixação por conteúdos e práticas sadomasoquistas, e sua irmã, de modo voluntarioso, se envolve com produções pornográficas amadoras), estupro, incesto, voyeurismo, prostituição até ao tráfico humano.

Semelhante ao que se passava na primeira temporada, famílias influentes (industriais e políticos) dominam e permeiam a história das cidades onde ocorrem os crimes e a investigação. Possuem também “estranhas tradições” que deixam sequelas traumáticas nos que com elas tiveram contato.

Quando Bezzerides e Raymond Velcoro (Colin Farrell) chegam à casa da vítima Ben Caspere — o administrador interino de Vinci (cidade ficcional inspirada em Vernon, Califórnia) cujo cadáver mutilado e castrado havia sido encontrado num acostamento já no primeiro episódio —, deparam-se com uma série de quadros e apetrechos sexuais e ícones priápicos, mas, em especial, uma espécie de holograma (na verdade, trata-se da peça artística White Water, de Peter Sarkisian), que retrata metaforicamente o tratamento misógino dos altos escalões da cidade dedicado às mulheres: peças eróticas manuseáveis e prontamente disponíveis ao prazer.

…………………………

………………………….

Numa das cenas dos capítulos posteriores, Toni Chessani, bon vivant e herdeiro político desse influente clã, lança violentamente uma mulher à piscina de sua casa. Após a surpresa inicial, ela se despe e, tal como na imagem no holograma acima, movimenta-se e dá braçadas na água, rindo da audácia do amante. Aliás, imagens de piscinas são recorrentes ao longo da segunda temporada, em especial, e o corpo de Chessani pai é encontrado afogado, numa referência sutil à maneira que Joe Gillis é também assassinado em O Crepúsculo dos Deuses (1950). Este filme, aliás, é um dos muitos que se passam no círculo de artistas e estrelas cinematográficas e aos quais a série alude em seu enredo. Pois, como dito anteriormente, a segunda temporada, revelando o lado obscuro de Hollywood, faz referências a outros filmes que, de certo modo, jogam com a tensão entre a imagem de “cidade dos sonhos” e “cidade-pesadelo”, começando por Fedora (1978), que é perpassado por temas como o duplo e espelhamentos, vaidade, nostalgia e principalmente a relação entre cinema e ilusão. Aliás, a famosa cena da diva Fedora banhando-se num tanque de água [4] dentro de um estúdio cinematográfico também guarda semelhanças com a obra de Sarkisian mencionada acima.

…………………………

………………………….

De igual forma, é evidente a influência de Império dos Sonhos (2006), conforme se evidencia na sequência onírica de Velcoro, em que um sósia de Elvis, movimentando-se por um palco sob holofotes, canta um sucesso de Bette Midler, enquanto o pai do personagem “profetiza” (acertadamente) como se dará a morte do filho: inclusive, as roupas que Velcoro veste no momento do sonho e na cena final de seu assassinato são as mesmas…

…………………………

………………………….

Trata-se, em suma, da Hollywood que, na célebre confissão de Marylin Monroe, “é o lugar onde te pagam mil dólares por um beijo e cinquenta centavos pela tua alma”; e, ressalte-se, a própria atriz confessa que conhecia esses preços porque recusou diversas vezes a primeira oferta, mas aceitou a segunda. Nessa linha, a segunda temporada, semelhantemente à primeira, também traz consigo a temática ocultista, apresentando grupos influentes regidos que tomam parte de estranhos cultos e ritos sacrificiais e orgiásticos. Pizzolato, ironicamente ou não, se aproveita dessas ansiedades, fobias e terrores que habitam no imaginário social americano.

Na terceira temporada, por exemplo, que orbita, ainda mais que as demais temporadas, em torno do rapto de crianças, muitos assinalaram as referências sutis a eventos recentes (e proverbiais) na sociedade americana, mais especificamente à teoria conspiratória popularmente conhecida como Pizzagate, que fez com que Edgar Maddison Welch invadisse um estabelecimento da pizzaria Comet Ping Pong, armado com um rifle semiautomático, porque, acreditava, baseado em suas fontes anônimas, que uma rede de prostituição e tráfico infantil operava no porão da loja e tinha conexões com John Podesta e Hillary Clinton.

De semelhante modo, Alex Jones, um dos principais nomes do conspiracionismo norte-americano, lançou, em 2000, um documentário intitulado Dark Secrets: Inside Bohemian Grove, no qual apresenta supostas imagens inéditas de um ritual realizado nas secretas reuniões do Bohemian Grove, um grupo secreto que reúne, desde 1893 (quando de sua fundação), artistas, diretores executivos de grandes corporações, políticos de alto escalão e demais grupos de elite. Segundo Jones, o rito conhecido como “The Cremation of Care” tratava-se, na verdade, de uma cerimônia que simbolizava a incineração da própria consciência moral de cada um dos participantes e sua aceitação (e mesmo disposição aos) dos sacrifícios de crianças a uma terrível divindade em forma de coruja.

Se, por um lado, cabe por óbvio a prudência e não pequena dose de irônica comiseração com relação às análises em geral eufóricas de Jones, por outro, é impossível esquivar-se do fato de que, historicamente, vários clubes de elite e outros grupos secretos efetivamente promoveram, no menor dos casos, orgias, libertinagem, vandalismo, blasfêmias e borracheiras (como é o caso do famoso Hellfire Club, conduzido, na Grã-Bretanha, ao longo de várias décadas do século XVIII, por seu fundador, Sir Francis Dashwood; e do Bullingdon Club, ainda atuante na Inglaterra), e, nos casos mais graves, sacrifícios humanos e suicídios em massa, por exemplo, os cátaros e, recentemente, cultos como o “Templo do Povo dos Discípulos de Cristo”, de Jim Jones.

Na segunda temporada, portanto, Antigone Bezzerides, fingindo-se de prostituta de luxo, consegue acesso a uma festa privilegiada, em que empresários e indivíduos influentes promovem bacanais e cujas cenas remetem o espectador de imediato às imagens explícitas (e controversas) de De Olhos Bem Fechados (1999), outra obra que gerou infindáveis especulações conspiratórias nos Estados Unidos. Nessa cerimônia, Bezzerides, que anteriormente havia assinalado que “a diferença fundamental entre os sexos é que um pode matar o outro somente com as próprias mãos”, é atacada por um dos seguranças, que (significativamente) tenta estrangulá-la. Havendo treinado defesa pessoal e manejo de lâminas ao longo de vários anos, Bezzerides esfaqueia o homem em vários pontos vitais, cumprindo assim, como admite posteriormente, o momento pelo qual esperara toda sua vida. Portanto, estão aí dados os elementos essenciais que pululam no imaginário conspiracionista: licenciosidade sexual, festins exclusivos, elites secretas e rituais sacrificiais.

…………………………

………………………….

De toda forma, a relação entre fobias sociais, “mitologia” da indústria cultural e esoterismo já rendeu diversos livros e artigos, e a eles remetemos o leitor [5]. O que nos interessa propriamente é a maneira como Nic Pizzolatto faz uso desses elementos que calam fundo na psicologia social — e que de outro modo seriam descartados como elementos suficientemente grotescos e de mau gosto — na estruturação sutil dos dramas antigos e recentes da sociedade americana.

Por exemplo, em todas as três temporadas de True Detective, as crianças tornam-se sempre um polo de tensão. Na primeira temporada, o sogro de Marty, um republicano old schooler, referindo-se ao crime investigado por seu genro, diz que “coisas como essas não aconteciam em seu tempo”, as pessoas diziam “o senhor”, “a senhora” e “as famílias permaneciam unidas”. Segue-se a isso a habitual discussão sobre a decadência dos costumes e afirmação de que o mundo se tornou um lugar pior, acompanhadas pela apatia de Marty em relação a esses discursos reacionários. O ponto nodal, no entanto, é a descrição do ancião acerca da cultura atual, em que “tudo é sexo”, e de como essa realidade permeia desde as vestimentas dos jovens — “todos de preto, usando maquiagem, um monte de merda na cara” — até “Clinton”.

…………………………

………………………….

Num episódio posterior, veremos, pois, a filha de Marty, agora uma adolescente problemática que mantém relações efêmeras com os rapazes da vizinhança, vestindo-se ao estilo punk, usando maquiagem excessiva e brincos chamativos, para a completa decepção de seu pai.

Desabafando com os investigadores que assumem o caso anos depois de a dupla inicial ter-se afastado da polícia, Marty diz que seu pior pecado não fora o adultério, mas a falta de atenção à sua família. A série, como veremos na parte final destes ensaios, de certo modo trabalha com a tensão entre a responsabilidade moral do indivíduo (e as trágicas consequências de seus atos sobre a vida de seus próximos, das vítimas e mesmo sobre o andamento do caso criminal) e as forças opressivas do ambiente (geográfico, social e, digamos, metafísico), que fazem com que o indivíduo adote padrões de comportamento muitas vezes semelhantes aos dos assassinos, criminosos e demais agentes ou elementos que esgarçam a tessitura da ordem humana.

A bem da verdade, como letreiros, anúncios de desaparecimentos e demais eventos deixam claro, as crianças são as primeiras — porque mais frágeis — vítimas não só do “culto” assassino, mas também do universo hostil, desse entorno moral e fisicamente corrosivo que, num primeiro momento, só Rust Cohle percebe; os pequenos são, portanto, verdadeiros objetos de manipulação de poderes superiores (sejam eles políticos ou, como já vimos, cósmicos) que escapam ou se esquivam à nossa percepção.

Portanto, diferentemente do que “previra” o sogro de Marty, esses jovens com tatuagens, maquiagem e piercings não são propriamente um sintoma da desintegração do American way of life, mas as primeiras baixas num conflito superior desconhecido pela própria sociedade nele imersa.

…………………………

………………………….

Conforme dissemos na primeira parte do ensaio, o “terror cósmico” perpassa toda a série. Entretanto, um dos grandes diferenciais da série nesse tocante é a inserção do (vulnerável) núcleo familiar nesse quadro aterrador. A grande fileira de personagens de Ligotti e Lovecraft são homens solitários, burocratas, neurastênicos, cientistas e que tais. Mas esses homens quase sempre estão sozinhos, não são como os personagens de True Detective, com sua responsabilidade pelos filhos (Marty, mais uma vez, reconhecendo seu fracasso pessoal para com sua família, tenta abrandá-lo dizendo que, depois de certo ponto, há uma “frivolidade na responsabilidade”).

Na segunda temporada, por exemplo, Velcoro é, do início ao fim, estraçalhado pela dúvida sobre a paternidade de seu filho, já que sua esposa havia sido estuprada por um bandido e engravidado pouco depois. Esta situação, no entanto, não impediu nem diminui seu amor pela criança, embora este tenha sido expresso mediante uma preocupação brutal e desastrada pelo bem-estar do filho. Há também a questão do personagem Paul Woodrugh (Taylor Kitsch), que, rejeitando sua homossexualidade, busca tornar-se pai de família. Para isso, recorre a pílulas estimulantes em seu relacionamento com a namorada. E, por fim, temos Frank (Vince Vaughn) e Jordan Semyon (Kelly Reilly), o casal angustiado pela infertilidade de um deles (desconhecem, num primeiro momento, qual dentre eles é estéril).

Se, na primeira temporada, vemos certa expansão da masculinidade e concentração nos dramas típicos de homens, na segunda temporada, curiosamente, todos os homens são impotentes ou inférteis: o primeiro deles está completamente imerso em sua própria inércia e dipsomania (Velcoro); em seu trauma, neurose de guerra e dificuldades com a própria sexualidade (Woodrugh); ou ainda na sua impotência social (a falha em sua ascensão de pequeno gângster para os altos círculos do crime), que se reflete simbolicamente na impossibilidade de qualquer legado (Semyon).

À vista disso, na segunda temporada, o destino de cada um desses homens, embora em certos aspectos redimidos, é trágico, fatalista; e o denominador comum entre os três é sua incapacidade de geração ou relacionamento com os filhos. Quanto à mulher protagonista, Antigone é “produto” de um pai leniente (um hippie espiritualista que travava diálogos com Guinsburg e ocultistas levados pela onda espiritualista dos anos 70) e de uma mãe suicida; não mencionamos, aliás, o evento extremamente traumático pelo qual passou quando criança, que a marcou inclusive com um leve sentimento de misandria.

Na terceira temporada, repete-se o mesmo núcleo: crianças num lar negligente e hostil, que pouco depois desaparecem ou são encontradas mortas; adolescentes problemáticos; e homens que se veem com dificuldades de seguirem adiante e deixarem seu passado, e por isso mesmo frequentemente hostilizam ou prejudicam seu ambiente familiar.

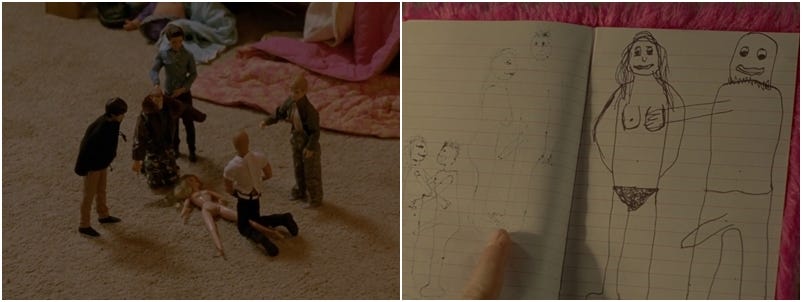

Mais uma vez, é como se o ambiente doentio, a psique do assassino e os ideários das elites predatórias que perpassam a história americana literal e metaforicamente se infiltrassem na mentalidade e comportamento das pessoas, levando-os à mimetização, embora em menor escala, desses atos pérfidos. Por exemplo, no episódio 2 da primeira temporada, Marty entra no quarto de suas filhas e se surpreende com a estranha disposição das bonecas de suas filhas, idêntica às posições “rituais” do culto de estupros coletivos, tortura e pedofilia investigado ao longo da série (“o culto Tuttle”):

…………………………

………………………….

De igual modo, no terceiro episódio, a filha de Marty é repreendida na escola porque (precocemente, digamos) fez várias desenhos obscenos em seus cadernos. A figura priápica e hirsuta à direita assemelha-se curiosamente aos retratos falados e descrições (também feitas por crianças) do assassino pedófilo (Errol William Childress, o filho ilegítimo do então chefe da “dinastia política” Tuttle).

…………………………

A figura também em muito se assemelha ao Green Man do folclore britânico, divindade pagã da fertilidade que assoma sutilmente em imagens e esculturas em O Homem de Palha (1973), por exemplo (voltaremos a este ponto na última parte do ensaio). Paganismo e ocultismo (que são evidentemente distintos) se convergem, portanto, em True Detective, camuflados muitas vezes por iniciativas e programas de fundamentalistas cristãos: a Iniciativa Wellspring, de Billy Lee Tuttle, propondo a implantação de escolas cristãs, servia na verdade como uma rede para raptos de crianças.

Por fim, a própria vinheta de abertura de primeira temporada (a bem da verdade, as vinhetas de todas as temporadas estão repletas de símbolos e referências ao universo da série) revela essa manipulação sobre os corpos das mulheres (veremos brevemente em outra oportunidade) e sobre as mentes das crianças. Numa das imagens, vemos o rosto de Audrey sobreposto ao disco de um telefone analógico: a fusão de imagens remete-nos às formas espiraladas que fazem sua aparição do início ao fim da obra, e, neste exemplo, acaba sendo uma metáfora da dispersão da personalidade das crianças ocasionada pelas forças centrífugas e malignas.

…………………………

………………………….

Retornaremos, no próximo ensaio, à simbologia da espiral na série. No entanto, é digno de nota como os produtores dispõem sutilmente imagens e referências nas cenas, para o prazer de espectadores obcecados com alusões ocultas. No caso, vemos um desenho de espiral em meio às demais gravuras feitas pelas filhas de Marty, afixadas na parede de sua cozinha. O sentido é claro: também o lar do investigador está contaminado por forças desagregadoras, o que concretiza um dos maiores temores do detetive, isto é, “de que o trabalho venha com ele para casa”. Diferentemente de Rust, a tragédia de Marty é, pois, sua incapacidade de interpretação dos sinais que anunciam as consequências destrutivas de seus atos, bem como as emanações corrosivas que pairam sobre todo seu entorno social.

Notas:

[1] Raymond Durgnat (1970), Paint It Black: The Family Tree of Film Noir, Cinema, 6/7 (August), p. 48-56. [2] Ibid. [3] Outros críticos, por sua vez, já à época da exibição original da série, assinalaram a qualidade estética da obra, afirmando mesmo que, em complexidade psicológica e diegética, a segunda temporada, em elementos específicos, não fica atrás da primeira. [4] Talvez caiba aqui a reflexão simbólico-metafísica de Paul Schrader em seu incontornável ensaio Notes on film noir, quando afirma que, no domínio do estilo noir, “parece haver um apego quase freudiano à água. As ruas noir vazias estão sempre quase reluzindo com a refrescante chuva da noite (mesmo em Los Angeles), e a pluviosidade tende a aumentar em proporção direta ao drama. Docas e cais só ficam atrás de becos, como os pontos de encontro mais populares”. [5] Edward A. Tiryakian, Toward the Sociology of Esoteric Culture, American Journal of Sociology, Vol. 78, No. 3 (Nov., 1972), pp. 491-512.……………

……………….