por Fabrício Tavares de Moraes

Agostinho acreditava que a consciência realmente inquiridora deparar-se-ia sempre com os vestigia trinitatis – os vestígios da Trindade presentes em toda a ordem criada, inclusive no próprio ser do homem, como na tríade de memória, inteligência e vontade, partes integrantes e inseparáveis da mente humana, três potências que subsistem numa mesma alma. Para o bispo de Hipona, esses sinais, mais do que meras alegorias, são o testemunho da crença na conformidade entre a inteligência individual e a inteligibilidade do mundo.

Essas tríades, como é óbvio, permitem analogias várias, mas a que presentemente nos interessa, e que retoma a primeira parte do ensaio, é a que diz respeito à constituição do drama e – conforme o raciocínio do ensaio anterior – também daquilo que, na teologia cristã, unifica a matéria e os valores: nomeadamente, a história da redenção. Temos, portanto, o mythos (o enredo), o pathos (o sentimento gerado) e o télos (a intencionalidade). Segundo a perspectiva aristotélica, o télos visado é a kátharsis, a catarse ou purificação dramática-emocional, que provoca temor e piedade. A análise mais sucinta leva à compreensão de que os três elementos do drama estão indissoluvelmente intricados e são dependentes entre si.

Para Kevin Vanhoozer, as estruturas do cânone, da história e do drama também são igualmente balizadas por esses três fundamentos que, na história do pensamento ocidental, são por vezes designados respectivamente de: princípio ativo, estrutura e finalidade; ou se queremos uma analogia com a epistemologia escolástica: objeto material, objeto formal e objeto formal terminativo.

Desse modo, “na Criação: o Pai é seu princípio gerador, o Filho é sua forma de estruturação, o Espírito é o dinamismo que a dirige para seu télos e a leva à sua conclusão”. Porém, além das possíveis ressalvas seculares, o primeiro questionamento que contesta uma visão da história como drama divino-humano é justamente o esfacelamento das categorias que mencionamos até o presente momento. Isto é, dificilmente aqueles que sustentam essa perspectiva não serão criticados pelo seu “falogocentrismo”, o horrível neologismo criado por Jacques Derrida que sintetiza sua crítica ao falo (a masculinidade), por causa de sua excessiva valorização como agente interpretativo, e ao logos, devido à sua intransigência e exclusivismo na investigação do real.

É o próprio Derrida que, quando aludia à ideia de perdão dos pecados, acrescentava duramente: “se é que tal coisa existe”. Mas, supondo que o reino imanente da linguagem seja tudo que há, não podemos nos esquecer das palavras de Heidegger, quando da eclosão dos totalitarismos e violência das massas: “só um deus pode salvar-nos ainda”.

Nesse sentido, nos dias de hoje, é plausível a crença em palavras de ordem que, se não constituíam, ao menos conceituavam a isto que chamamos de Ocidente? Em outras palavras, ethos (etos), gnosis (conhecimento), logos (razão, proporção), physis (natureza) e mesmo philosophia (o amor à sabedoria) são ainda possíveis, ou permanecem sendo, como dizem os pós-estruturalistas, máscaras para as respectivas vontades de poder das ideologias?

Afinal, não é o mesmo Heidegger que identificou em Sócrates a causa para a senectude do Ocidente – isto é, justamente naquela filosofia que a maioria de nós, se não a totalidade, considerava o berço da cultura ocidental?

Ora, talvez haja uma terceira via entre a dúvida de Derrida e o clamor de Heidegger: um espaço vazio entre a submissão à força deste mundo e o esmagamento sob uma transcendência impassível. Para Balthasar, o modelo do drama evita o “duplo abismo de uma sistemática em que Deus, Ser absoluto, é apenas o Impassível diante de quem o mundo em movimento encena seu drama, e uma mitologia que absorve Deus no mundo e faz com que ele seja uma das partes em conflito dos processos do mundo”.

É curioso, portanto, que o modelo do drama para a compreensão do relacionamento entre Deus, homem, mundo e história paute-se antes na unidade narrativa (ou canônica) do que na sistematização dogmática – levando em conta que estamos numa época em que a simples ideia de especificação é interpretada como separatismo ou segregacionismo.

Mas o ponto mais interessante é a coincidência com o crescimento do interesse literário em relação à Bíblia por parte de grandes críticos literários. Dentre eles, Frank Kermode, com seu Guia Literário da Bíblia, e também Robert Alter e Harold Bloom, com suas respectivas interpretações de suas origens judaicas a partir da literatura, e vice-versa.

É claro, tudo isto a partir do trabalho seminal dos dois maiores críticos literários do século XX: Northrop Frye, especificamente suas análises da poesia de William Blake e seu Código dos Códigos, obra que trata da influência da Bíblia na literatura ocidental; e Eric Auerbach, no seu clássico Mimesis.

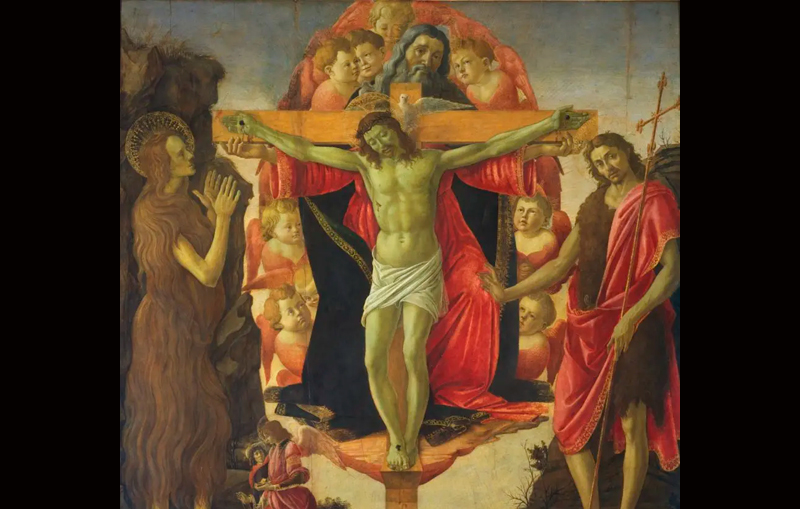

À vista disso, alguns hoje levantam a questão se a literatura é também um instrumento de investigação, uma ferramenta cognitiva. Ainda quando não adotam posições nesse debate, é certo que muitos exegetas, até então influenciados pelo método histórico-crítico, que concebia o cânone como uma bricolagem naïve, perceberam, nas Escrituras cristãs, a recorrência de símbolos e leit-motifs; a pluralidade de gêneros; e uma espécie de unidade narrativa que se cristaliza no conceito de aliança. Um exemplo claro é o motivo do êxodo, que se manifesta ao longo do cânone: a saída e peregrinação de Abraão, a libertação de Israel do cativeiro egípcio, o retorno do povo do exílio babilônico e a partida de Cristo em direção à crucificação em Jerusalém.

Retomando, pois, nosso ponto: entre o mundo e a transcendência há uma unidade narrativa – um télos que conduz a encenação do drama divino-humano, ou teodrama. “O drama tem a vantagem de combinar os elementos narrativos de sequência e configuração com elementos dos atos de fala que habilitam pessoas (incluindo leitores) a entrar em relação dialógica com o assunto. O teodrama tem certa semelhança com a metanarrativa, com a importante diferença de que, ao contrário da maioria das metanarrativas, o teodrama é polifônico”. A polifonia provém da convergência do diálogo que se instaura entre Deus e os homens e do colóquio que se estabelece na intratextualidade dos vários autores canônicos.

Michel Benamou, observando as múltiplas correntes designadas de pós-modernas, afirmava que o conceito de encenação é praticamente onipresente hoje na cultura: a arte, por exemplo, é, em grande parte, performance gerada e desfeita no seu próprio ato. Para Benamou, encenação é a prática por excelência que unifica a pós-modernidade. Tendo isso em mente, talvez percebamos mais claramente as palavras de Vanhoozer, para quem “a redenção tem uma natureza própria de drama”.

Leia mais no Estado da Arte

Fomos dados em espetáculo ao mundo: o drama divino e humano em Kevin Vanhoozer, parte 1