A intelectualidade fora dos eixos

………………

A intelectualidade fora dos eixos:

A “cultura auditiva” no Brasil e o caso de Villa-Lobos

………………

por André Chermont de Lima

………………

No capítulo 3 de “Raízes do Brasil”, Sérgio Buarque de Holanda discorre sobre a transição malfeita da sociedade agrária para a urbana, a partir do início do século XIX. No lugar da ascensão de novas classes, condizentes com o crescimento das cidades — burgueses, proletários, artesãos, funcionários públicos etc. — o que se viu foi o deslocamento gradual dos próprios latifundiários e seus descendentes para as funções incipientes nas capitais, carregando “consigo a mentalidade, os preconceitos e, tanto quanto possível, o teor de vida que tinham sido atributos específicos de sua primeira condição”[1]. Escravocrata, rural e tradicionalmente devotado à exploração de produtos agrícolas ou minerais, o Brasil não era um país complexo ou antigo o bastante para dar à luz estratos sociais que substituíssem, de uma hora para outra, os senhores de engenho e o mundo que orbitava à sua volta, composto de escravos, eclesiásticos e uma pequena camada de burocratas servis. O “teor de vida” de que fala Sérgio Buarque não passou, portanto, de mero produto da migração: a lógica patriarcal transportada das fazendas para a Corte sem necessidade de grandes mudanças ou adaptações, mantendo inalterados os vícios de sempre — o autoritarismo, o patrimonialismo, a autonomia em relação à autoridade pública (mas não à coisa pública), a prevalência da estrutura familiar, a visão econômica mercantilista, rude e simplista, o ócio.

Segundo o autor de “Raízes do Brasil”, os vínculos quase que exclusivamente personalistas a caracterizarem as relações sociais na colônia desde seus princípios levaram a “uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras” que deveriam constituir a base de uma sociedade em vias de formação. Até o início do século XIX, nossos centros urbanos eram precários e acanhados, o ordenamento jurídico servia para pouco mais que assegurar o domínio econômico da metrópole, o Judiciário não alcançava a classe senhorial, que detinha poder absoluto — ainda que fragmentado — sobre o território; não havia imprensa ou universidades, a quase totalidade da população era analfabeta e, segundo a maioria dos dados demográficos disponíveis, cerca de um quarto dos habitantes eram escravos. A vida brasileira, nas palavras de Sérgio Buarque, formatava-se no domínio do “afetivo, do irracional, do passional (…). Uma suavidade dengosa e açucarada invade, desde cedo, todas as esferas da vida colonial”. Era natural que, deslocada (e não transformada) na migração para as cidades, a aristocracia rural levasse consigo a “nostalgia dessa organização compacta, única e intransferível”, para formar uma vida pública construída sobre os princípios da convivência familiar, sobre os “sentimentos próprios à comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica”. Buarque menciona a “invasão do público pelo privado, do Estado pela família”; na verdade, nunca houve invasão alguma, já que o público e o Estado eram extensões de um poder assentado no ultramar, sob custódia direta e permanente dos senhores de engenho.

Continua Buarque: “nos próprios domínios da arte e da literatura ela [a suavidade dengosa e açucarada] encontra meios de exprimir-se, principalmente a partir do Setecentos e do rococó” — a partir do qual se forma uma espécie de estética da “sensualidade brejeira” e dos “caprichos sentimentais”[2]. Não parece mera coincidência que, durante boa parte de nosso período colonial, tão poucos artistas nascidos no Brasil tenham produzido obras capazes de assegurar-lhes a posteridade: à exceção de Aleijadinho, Gregório de Matos, Basílio da Gama e, em alguma medida, de Tomás Antônio Gonzaga e o padre José Maurício, os restantes limitaram-se a isoladas expressões de certo nível. E mesmo esse quinteto reveste-se de uma aura quase milagrosa de “gênio periférico”, do talento desabrochado à força em meio a circunstâncias contrárias, trilhando caminhos improváveis, contra tudo e contra todos: às vezes autodidatas, mestiços, de origens sociais modestas e formação intelectual insuficiente, isolados das correntes artísticas contemporâneas e de qualquer influência vinda da Europa — exceto quando estudaram em Coimbra.

Sérgio Buarque é apenas um dos muitos intérpretes do Brasil a identificarem uma cultura cujo mainstream vem, há muitos séculos, produzindo de forma desleixada, pouco ou nada original, superficial e, sobretudo, desvinculada de uma herança. Muito de seu pensamento é visível na obra do crítico Luiz Costa Lima, que desenvolveu a teoria da “cultura auditiva”, um dos melhores retratos que conheço do sistema intelectual brasileiro[3].

Oral, ensaística ou auditiva, não importa como a chamemos, a cultura brasileira que se formou devagar durante o período colonial e se desenvolveu aos trancos e barrancos ao longo do século XIX, semeando a forma como se produz muita coisa no país até os dias de hoje — de romances a sinfonias, de votos nos tribunais a discursos políticos — guarda certas matrizes daquela formação viciada do estrato urbano, transposição da estrutura patriarcal do campo. Sérgio Buarque denunciou a valorização do “talento” em certas regiões do Brasil, sobretudo no Nordeste, onde o ócio típico da aristocracia rural ganhou a roupagem cultural da “imaginação e inteligência”, como forma de se antepor ao trabalho físico e ao espírito prático, de ação, coisas próprias do trabalhador braçal (recomendo a leitura da “Correspondência de Fradique Mendes, na carta em que Eça de Queirós nos apresenta o inesquecível personagem Pacheco, o homem que “não deu ao seu país nem uma obra, nem uma fundação, nem um livro, nem uma ideia”, mas que “era entre nós superior e ilustre unicamente porque ‘tinha um imenso talento’”). Buarque alerta oportunamente para o detalhe de que o “trabalho mental” não é sinônimo de “pensamento especulativo”, pelo qual não morremos de amores, e muito mais do “amor à frase sonora, ao verbo espontâneo e abundante, à erudição ostentosa, à expressão rara”[4]. Nada a ver com a imaginação criativa, com a subjetividade da estética romântica: o papel, afinal, que desejamos que a “inteligência” cumpra é o da diferenciação. Numa sociedade como era a nossa, isso bastava: mal formados para a originalidade ou as profundezas do pensamento especulativo, nossos artistas e intelectuais se contentaram com a importação da ideia estrangeira — como exemplifica Buarque ao escrever sobre a importação passiva e impensada do positivismo por nossos republicanos — e com o cultivo dessas formas esnobes de diferenciação social, para o qual eram adestrados nas recém-nascidas universidades, onde eram companheiros de bancada dos juristas e médicos.

O artista dos séculos XVIII e XIX, assim, fez esforço para diferenciar-se das classes que tiravam seu sustento das atividades práticas ou físicas, sempre na companhia do jurista e do político. Diante da ausência de público que consumisse ou debatesse sua obra, o escritor brasileiro limitou-se a apresentar-se como “orador, não importa até que pela forma escrita, pelos artigos panfletários e poemas arrebatados”, nas palavras de Costa Lima, empenhando-se em “campanhas nacionais”, na “literatura militante”, embrenhando-se na burocracia, de onde tirava seu sustento[5]. José Guilherme Merquior vai na mesma linha: “a estreita colaboração da literatura com as causas públicas, valorizando, neste país de massas analfabetas, os gêneros orais de militância, dá prestígio ao intelectual; não raro, porém, às custas da qualidade estética. Por um lado, o escritor brasileiro, sentindo-se participante, ganha um forte senso de responsabilidade social; por outro, vê-se tanto mais aclamado quanto mais docilmente entregue à volúpia do verbalismo, à intoxicação da palavra que dissimula a escassez de ideias originais”[6]. A síntese é a famosa afirmação de Paulo Prado: “O país nascia assim sob a invocação dos discursos e das belas palavras”, do “liberalismo verboso e sonoro”[7]. Se a politização do artista, desejável ou não dependendo da dose ou da pertinência da intervenção, sobreviveu até os nossos dias e provavelmente nunca morrerá em canto nenhum do planeta — e quase sempre com prejuízo da qualidade de sua obra —, o vínculo íntimo com o Estado parece muito mais característica nossa. A classe artística brasileira aprendeu, desde muito cedo, a sustentar-se dos cofres públicos, seja por necessidade ou opção, ou a encontrar na burocracia uma espécie de atividade alternativa, um segundo emprego.

Numa aparente contradição com o cultivo da “imaginação e inteligência”, como se viu acima, Costa Lima aponta como características da cultura auditiva “o culto da prática… e o horror ao teórico”[8], comuns tanto aos estudos jurídicos quanto ao exercício de atividades mais criativas como a literatura. Na verdade, a mencionada busca pela diferenciação parece um fim em si mesmo, justificável, ou ao menos explicável, pela indigência das audiências e a miserável oferta de produção intelectual, satisfeita em dignificar o “ócio do estamento aristocrata”. A “inteligência” existe para ser exibida, não para servir de instrumento para esforços intelectuais quaisquer. Ainda longe de nós, em Coimbra, onde se formavam os filhos dos senhores de engenho à falta de cursos superiores no Brasil, Francisco de Melo Franco satirizava:

………………

“Muito ilustres e sábios acadêmicos!

Por direito divino e por humano,

Creio que deve ser restituída

À grande Estupidez a dignidade

Que nesta Academia gozou sempre.

(…) Entrai pois, companheiros, em vós mesmos,

Ponderai sem paixão: para que serve

As pestanas queimar sobre os autores,

A estimável saúde arruinando?

P’ra levar este tempo em bom sossego,

Divertir e passar alegremente,

Acaso precisais de mais ciência?

Se os dias desta breve e curta vida

Tivéssemos com os livros perturbado

Teríamos acaso mais prebendas,

Mais dinheiro, mais honra, mais estima?

De que podem servir estes estudos

Que mais da moda se cultivam hoje?

A barb’ra geometria tão gabada

Que mil proposições, todas heréticas,

Aqui faz ensinar publicamente,

Sabeis para que presta neste mundo?

A sua utilidade temos visto,

Diga-o a Inquisição e mais não digo”[9].

………………

Manuel Antônio de Almeida, em “Memórias de um Sargento de Milícias”, reproduz de forma semelhante as elucubrações do padrinho do herói Leonardo, às voltas com o futuro do rapaz:

………………

“Seria talvez bom mandá-lo ao estudo… porém para que diabo serve o estudo? Verdade é que ele parece ter boa memória, e eu podia mais para diante mandá-lo a Coimbra… Sim, é verdade… eu tenho aquelas patacas; estou já velho, não tenho filhos nem outros parentes… mas também que diabo se fará ele em Coimbra? Licenciado não: é mau ofício; letrado? Era bom… sim, letrado… não, tenho zanga a quem me lida com papéis e demandas…”[10]

………………

É, em suma, um sistema levado adiante a duras penas pelo descaso e a indolência, porque nascido do descaso e da indolência: bastava ao homem culto a “marca do doutor”; tal qual a lição do pai de Janjão, no conto “Teoria do Medalhão” de Machado de Assis, o melhor era evitar qualquer ranço de originalidade, a fim de não correr o risco de perder audiências e pares, ou desligar-se desnecessariamente da realidade.

Luiz Costa Lima tem toda razão em duvidar da explicação meramente econômica para o fenômeno da auditividade. O Brasil-colônia nasceu e cresceu em torno da exploração da terra. A elite política, além de diminuta, confundia-se com a elite econômica; era mais que inevitável, portanto, a indigência da intelectualidade num ambiente assim, reduzido à fazenda e à mina, sem cidades dignas do nome, sem estudar e sem ter o que ler. Apesar disso, nossa circunstância periférica, de exclusiva vocação econômica, abraça apenas parte do problema: há também as insuficiências e contradições internas — a ausência de contestação sistemática por parte das classes não hegemônicas, a força irresistível do “estamento”, empenhada em impedir discurso e ação alternativos ou desestabilizadores etc. Em suma, o pensamento brasileiro parece impregnado, desde suas origens, por um descaso e uma despreocupação com a mudança. Esses fatores penetram fundo no século XX e prejudicam, por exemplo, projetos modernizadores como o da Universidade de São Paulo, na opinião do crítico uma “brecha de importância contra a cultura ornamental”[11] mas aparentemente insuficiente para transformar o quadro geral. O “complemento universitário”, estruturado, do “anárquico” movimento modernista de 1922, embora muito tardio, terá sido um capítulo glorioso na história da USP; contudo, esse capítulo parece ter chegado ao fim, a julgar pelo cenário caótico (embora bem distinto daquele da década de 20) em que mergulhou a nossa universidade e o ambiente cultural brasileiro como um todo: esgotado, medíocre, amorfo e sem propósitos.

………..

……………..

Villa-Lobos, homem auditivo?

Muitas obras de Villa-Lobos começam bem e terminam mal. Não no sentido da tragédia clássica, porém. Os primeiros compassos de suas peças são potentes, imaginativos, inconfundíveis; soam como prenúncios de grandes coisas. O Trio para cordas e o Quarteto nº 13, por exemplo, abrem com uma bela escrita imitativa, em fugato, cuja sobriedade poderia anunciar profundezas. Imaginamos, talvez, movimentos de grande introspecção e sutileza, com rigor formal e contrapontístico. As primeiras notas de muitas de suas sinfonias e concertos parecem antecipar respeitáveis peças orquestrais da mesma qualidade das Bachianas ou dos Choros. Todas essas obras, contudo, se perdem rapidamente pelo caminho; seus inícios promissores desvanecem em temas banais, frequentemente mal desenvolvidos, colados uns aos outros por efeitos instrumentais apelativos e vícios de linguagem. Nas sinfonias, aplicando uma fórmula sem muito sentido de unidade — mesmo quando os movimentos são monotemáticos —, o compositor arrasta sua massa orquestral com um misto de peso excessivo e inconsequente descompromisso, até o fecho em tutti e fortissimo, emprestado do romantismo tardio, com o uso explosivo do tam-tam e todas as forças à sua disposição. À exceção dos movimentos lentos, aos quais a boa criatividade melódica de Villa-Lobos logra dar um mínimo de equilíbrio formal, os allegros de suas obras pouco fogem dessa fórmula meio caótica onde o talento quase que invariavelmente se perde no avanço sem rédeas da instintividade.

Quando o compositor aplica a arquitetura “solta”, tudo faz muito mais sentido: nas Bachianas Brasileiras, a lógica barroca do formato tríptico, nas danças e árias, do prelúdio da capo ou os rigores da fuga impedem Villa-Lobos de voar alto demais[12]; no caso dos Choros, as coisas se complicam um pouco, ainda que sob o desculpável pretexto da inspiração popular. Mesmo um admirador entusiasmado do formato rapsódico dos Choros orquestrais concordaria que os primeiros compassos do nº 8, por exemplo, com o originalíssimo solo de saxofone e contrafagote sobre o caracaxá (chocalho), revelam um grau de inspiração que não consegue manter-se incólume o tempo todo até a coda ensurdecedora. O que dizer do nº 11, que se apresenta com a pretensão de uma extraordinária obra concertante para piano e orquestra mas se desenrola confusamente ao longo de uma hora inteira, com dúzias de temas diferentes e suas derivações[13]? Essa profusão de material novo, que aparece e desaparece muitas vezes sem ser propriamente desenvolvido ou repetido, é padrão insistente que se revela tanto nas estruturas mais formais, como sinfonias e concertos, como naquelas de caráter mais improvisatório. Certa vez escutei de um professor de música da King’s College, numa palestra sobre Camargo Guarnieri, que Villa-Lobos (sem prejuízo de sua genialidade) era um compositor de “colagens”, na horizontal e na vertical, às vezes juntando material temático lado a lado, às vezes empilhando uma voz em cima da outra para formar passagens contrapontísticas no mínimo “diferentes”.

Das 12 sinfonias, 10 concertos e 17 quartetos de cordas produzidos por Villa-Lobos — um volume respeitável para qualquer padrão posterior ao classicismo —, nenhum integra o repertório, digamos, “canônico” dos grandes conjuntos sinfônicos ou camerísticos internacionais. A ausência não é injusta. Eu arriscaria dizer que, de um modo geral, as sinfonias ou quartetos do compositor sequer merecem ser elevados a uma categoria acima do bom, embora alguns movimentos isolados, em especial os lentos, sejam notáveis (os adagios do Quarteto nº 13 e da Sinfonia nº 6, por exemplo, são especialmente bonitos). De onde vem essa incapacidade, ou dificuldade, previsível e regular, de construir obras “tradicionais” de qualidade? Uma resposta definitiva talvez nunca possa ser dada: o perfil psicológico do autor, assim como suas preferências estéticas, conscientes ou não, podem fornecer pistas úteis, que porém não cabe aqui explorar[14]. Há também a explicação musicológica: não é preciso se aprofundar na história da sinfonia para perceber que o gênero sofreu transformações decisivas na primeira metade do século XX, ao ponto de discussões sobre a forma se tornarem supérfluas. A partir de certo momento, qualquer coisa poderia ser chamada licitamente de sinfonia, até peças de um movimento só para conjuntos de câmara. Os exemplos são inúmeros, inclusive ao revés: sinfonias intituladas de outras coisas. Seria admissível, assim, justificar esses resultados dúbios com argumentos de flexibilidade ou personalismo — “tudo é possível nestes tempos” ou “as sinfonias de Villa são profundamente pessoais”. O problema, no entanto, parece estar na intenção do compositor: é pacífica a tese de que ele, por razões políticas ou não, ele passou a dedicar-se com atenção àqueles gêneros no final da ditadura Vargas — seja porque tivesse chegado a hora de ser reconhecido como um criador de música “universal”, seja porque sua dedicação prévia ao regime o estimulasse a se afastar da imagem de compositor nacionalista. Noutras palavras, foi um projeto deliberado de Villa-Lobos compor a partir dessa época sinfonias, concertos e quartetos, todos com estruturas bem tradicionais. Não me parece portanto crível que desejasse escrever coisas revolucionárias ou particulares como os Choros. Sua fórmula tardia não foi, de maneira nenhuma, inovadora.

Essa famosa inabilidade não o impediu, claro, de grandes feitos noutras esferas. Além dos Choros e das Bachianas, as Serestas, a obra para conjunto de sopros e muitas das peças para piano e violão solo seriam suficientes para garantir-lhe um lugar no panteão dos grandes compositores do século XX, caso houvesse sempre justiça na história das artes. Essa dupla face do criador genial e ao mesmo tempo limitado, e sua relação com a “oralidade”, pode ser vista à luz de aspectos tanto biográficos como retóricos.

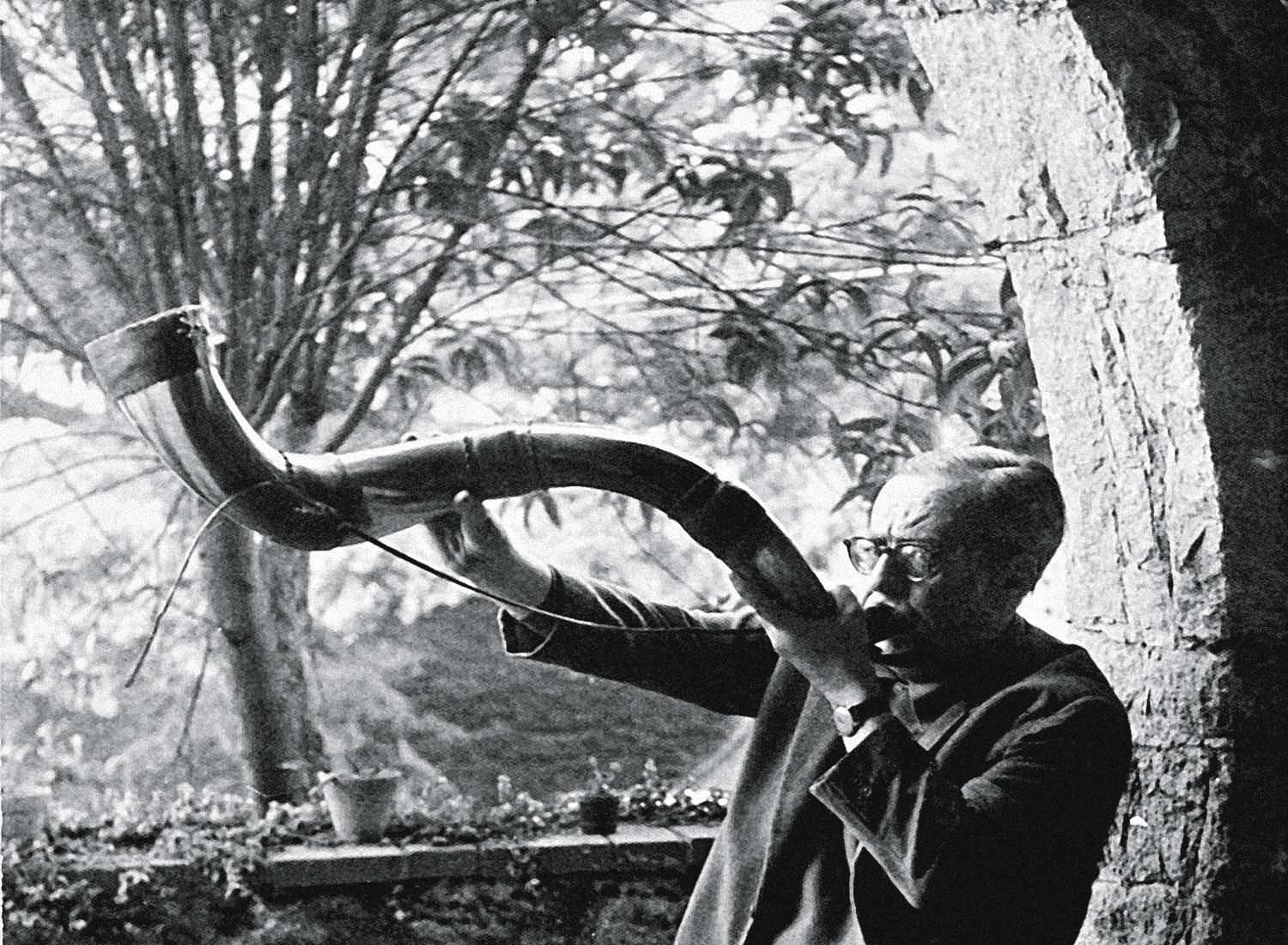

A vida de Heitor Villa-Lobos foi impregnada de música desde a pequena infância, e essa circunstância parece ter sido suficiente, do seu ponto de vista, para deslanchar uma bem-sucedida carreira de compositor. Por volta dos 20 anos de idade, já tinha lugar definitivo nos conjuntos de chorões, tocava violoncelo em pequenas orquestras de baile pelo Rio de Janeiro, dominava o violão e o piano. O pai, Raul, e os músicos de rua foram sua escola. Segundo Vasco Mariz, em 1907 “teria se matriculado na classe de harmonia de Frederico Nascimento. Tomou também aulas de harmonia com Agnelo França. O espírito liberto de Villa-Lobos não podia, no entanto, espremer-se na camisa-de-força que o exigentíssimo Nascimento lhe queria impor” — e preferiu abandonar os professores para fazer o que gostava mais, viajar[15]. Não há comprovação de que se tenha inscrito na Escola Nacional de Música algum tempo depois; não há sequer prova de que ele tenha completado o curso secundário[16]. A única fonte de educação formal de que parece ter bebido até a maturidade como músico foi a leitura do “Cours de Composition Musicale”, do compositor francês Vincent d’Indy, que seria usado como base para a criação de suas primeiras sinfonias[17]. A essa altura, porém — estamos falando de 1912 ou 13 —, Villa-Lobos já havia escrito inúmeras obras, incluindo três óperas… Até o início dos anos 20, a lista de composições montava a dezenas de peças significativas, e seu estilo pessoal já estava sedimentado.

As duas temporadas que Villa-Lobos passou em Paris dão margem a muita discussão sobre objetivos e resultados, em especial quanto ao que mais nos interessa, a formação musical do compositor. Quando embarcou pela primeira vez para Paris em 1923, graças ao apoio, entre outros, do pianista Arthur Rubinstein e da família Guinle, Villa-Lobos já não era mais tão jovem (tinha 36 anos) e, como foi dito, sua carreira como compositor estava mais que estabelecida. Ao afirmar-se que o estilo villalobiano estava consolidado, não se quer necessariamente dizer que nosso herói era um compositor maduro — isso apenas Paris irá consolidar. Conhecer a obra de Stravinsky e Varèse, entre muitos outros, assegurou ao brasileiro um novo filão que, reconhecendo abertamente ou não, ele soube transformar em inspiração para algumas de suas obras-primas. Mas seu aperfeiçoamento, se é que a palavra é adequada, resumiu-se a isso: audições e experiência. Em suma, uma vez garantidos os meios de sobrevivência material, Villa-Lobos passou a cultivar contatos importantes e a travar conhecimento com os grandes nomes da música contemporânea, a fim de garantir a apresentação e a divulgação de suas composições. A segunda temporada em Paris, entre 1927 e 1930, foi mais longa e mais bem-sucedida, e serviu de trampolim para a construção de uma certa reputação no continente. A Europa foi, sem dúvida, lugar de aprendizado, mas nunca formal e jamais por meio de grandes figuras inspiradoras, “gurus” ou modelos — pelo menos abertamente.

Neste ponto podemos passar ao aspecto retórico. Conta Vasco Mariz que Manuel Bandeira assim relatou a volta do compositor de sua primeira viagem europeia, em 1924: “Quem chega de Paris espera-se que venha cheio de Paris. Entretanto Villa-Lobos chegou de lá cheio de Villa-Lobos”[18]. A frase é um bom complemento para o que o próprio músico declarou ao partir do Brasil, um ano antes: não iria estudar ou aperfeiçoar-se, mas mostrar o que já havia feito. Daí uma de suas declarações mais conhecidas: “Logo que sinto a influência de alguém, me sacudo todo e pulo fora”. Bem mais tarde, ao final dos anos 40, o compositor teria declarado numa entrevista em Nova York que “Na minha música não existem as assim chamadas influências. É completamente americana (…), não pertencendo a escolas ou a correntes específicas (…). Quando escrevo, é de acordo com o estilo de Villa-Lobos”[19]. Uma de suas máximas recorrentes era “o folclore sou eu”, paráfrase de Luís XIV provavelmente cunhada durante as temporadas na França.

Essa compilação, bastante incompleta aliás, de ditos excêntricos e de efeito tem um denominador comum: o da recusa, sempre vocal, em reconhecer qualquer modalidade de educação formal que pressuponha a naturalidade de influências externas sobre sua formação como artista. Subjacente a isso está a construção de uma imagem de enfant terrible, de artista inconformado, iconoclasta, inovador, profundamente autorreferente (e autocentrado) em virtude de seu autodidatismo. É curioso, e de certa forma sintomático, que Villa-Lobos não tenha investido na imagem de revolucionário, na medida de um Stravinsky ou de um Schoenberg, tendo preferido explorar o exotismo, o ineditismo (que não se confunde com o revolucionário) e a singularidade de sua arte e dele próprio, como figura de artista. Percebe-se, aqui, uma aproximação com a principal característica do intelectual “auditivo”, a necessidade de se diferenciar; não mais exatamente do “homem prático” ou do trabalhador braçal, mas num esforço constante de se distinguir dos seus pares: “sobrecarregado com o meu simples eu, vejo escasso o tempo para me preocupar com os demais”, disse ele numa entrevista no início dos anos 20, ao lhe perguntarem o que achava dos outros compositores brasileiros[20]. Ao mesmo tempo, distinguia-se do corriqueiro, do normal, mutatis mutandis do acadêmico, do “careta”.

O próprio Villa-Lobos e alguns de seus amigos, admiradores e biógrafos gostavam de cultivar essa imagem de antiacademicismo. Vasco Mariz, o primeiro a escrever um livro sobre o compositor, ainda em 1948 (com várias revisões subsequentes), desenha, não sem um traço de inocência, a síntese do homem num curto parágrafo:

………………

“Villa-Lobos era um gênio. Gênio pela riqueza de sua inspiração, gênio pelo seu inegável talento musical. E agia como gênio. O que havia de contraditório em suas reações só nos faz lembrar a genialidade. Sua natural exuberância, uma pontinha nítida de exibicionismo, o eterno e irreprimível desejo de d’épater les bourgeois, enfim, o horror à mediocridade, contribuíam certamente para a sua popularidade”[21].

………………

O horror ao acadêmico explícito na retórica de Villa-Lobos e de outros que o exaltam por sua “selvageria” conjuga-se, nessa descrição do compositor “moleque”, às já batidas cenas do gênio criador que escrevia sobre a mesa de sinuca, enquanto fumava seu charuto e conversava com as pessoas ao redor — “a minha obra musical é consequência imediata de minha predestinação”, escreveu ele em 1957. As viagens pelo interior inexplorado do Brasil que teria feito na juventude, e que posteriormente serviram para projetar sua reputação de “insubmisso” em Paris, são postas em dúvida pela maioria dos autores. Lisa Peppercorn duvida que o jovem de vinte e poucos anos, sozinho ou acompanhado de um ou dois amigos, tenha de fato navegado em canoas por rios amazônicos ou perambulado pelo Nordeste e Centro-Oeste durante meses. Paulo Renato Guérios, numa excelente tese de mestrado de 2003, publicada pela Fundação Getúlio Vargas, sobre a construção do mito Villa-Lobos, demonstra que a suposta coleta de música folclórica durante as aventuras do músico pelo sertão não ocorreu, ou, se ocorreu, não resultou em material catalogado que tenha servido amplamente para a elaboração de suas próprias obras. Da leitura de Peppercorn, Guérios e outros, é possível concluir que Villa-Lobos (i) fez uso de muitas canções coletadas por outros etnólogos e musicólogos; (ii) compôs ele mesmo temas à maneira popular ou folclórica (“o folclore sou eu”); ou (iii) compilou material popular de maneira caótica para arranjá-lo em composições diversas, por exemplo no “Guia Prático”, uma coletânea de 137 peças para piano baseadas em canções populares, sobretudo infantis — muitas das quais urbanas, que dispensariam viagens a terras longínquas.

Uma última dimensão do problema retórico em Villa-Lobos merece atenção por sua atualidade: a verborragia inócua. Esse cacoete oriundo dos primórdios da formação cultural brasileira, cuja presença durante o Romantismo é apontada com bastante destaque por muitos dos nossos autores de referência, manifesta-se no “discurso cheio de lugares-comuns, tendo como argamassa a ‘metafísica’” que Machado menciona na sua “Teoria do Medalhão”. A ojeriza à ousadia e o carinho pelo clichê são expressões do medo da originalidade, mas o intelectual brasileiro certas vezes opta por parecer original em seu discurso, mergulhando num palavrório místico moldado a abraçar teorias ou escolas importadas, cuja aplicação no Brasil não se dá com naturalidade. Paralelamente, a eterna necessidade de se diferenciar abre perspectivas ilimitadas para esse tipo de discurso, como demonstram as falas de Villa-Lobos sobre si mesmo. Usarei dois exemplos para a obrigatória conexão com personagens mais atuais: numa de suas últimas entrevistas à imprensa brasileira antes da primeira viagem a Paris, o compositor tentou explicar a diversidade de suas “influências”:

………………

“As eras assírias, as relíquias esculturais da Coreia, o misticismo da Índia, o amor abnegado do culto de beleza entre os visigodos, a melopeia romana, a epopeia grega, as excursões gregorianas, que legaram à humanidade essa beleza eterna do cantochão, influíram fortemente sobre certos aspectos da minha estética”[22].

………………

Toda essa elaboração parece ter justamente o propósito contrário de negar as influências. Em geral os comentários que ele elabora sobre suas próprias obras são pérolas, para dizer o mínimo, esotéricas. A respeito das Bachianas Brasileiras:

………………

“…são inspiradas no ambiente musical de Bach, fonte folclórica universal, rica e profunda, com todos os materiais sonoros populares de todos os países, intermediária de todos os povos. A música de Bach vem do infinito astral para se infiltrar na terra como música folclórica e o fenômeno cósmico se reproduz nos solos, subdividindo-se nas várias partes do globo terrestre, com tendência a universalizar-se”[23].

………………

É tentador fazer a comparação entre essas especulações e o que escutamos hoje da boca de representantes do meio cultural. Não se recomenda, pelo menos no Brasil, confundir o indivíduo com a obra sem um mínimo de cuidado, dada a tradição que até hoje impregna nossos melhores autores com certos vícios da oralidade inconsequente — basta trazer à mente, sem fulanizar, as declarações públicas de cantores e compositores de MPB, atores de novelas, jornalistas e outros “intelectuais” sobre todos os assuntos[24].

…………..

……………….

Auditividade atualizada: genialidade e desleixo

A auditividade, ou oralidade, e a oposição à reflexão, já registradas em Coimbra no século XVIII pela pena satírica de Melo Franco, e tornadas marcas registradas do nosso romantismo, são maldições que penetraram muito fundo em nossa realidade. É difícil se livrar delas. O julgamento de Merchior é direto: falando do romantismo, “Indigência intelectual e analfabetismo generalizado condicionaram sutilmente, desde então, e por longo tempo, os estilos nacionais, inclinando-os ao verbalismo e aos efeitos fáceis, e fomentando a linguagem declamatória, de conteúdo epidérmico, às expensas da análise aprofundada dos sentimentos e das situações”[25].

São muitos os exemplos, ao longo do século XIX, em nossas letras e no discurso político, do verbalismo inconsequente que Paulo Prado vê na figura de Dom Pedro I, o “romântico príncipe de 24 anos” que “sofria como os contemporâneos do vício das palavras grandiloquentes (…) e no ambiente meio selvático da terra adotiva soltava em liberdade o temperamento ardente de jovem herói sem modos”[26]. A paisagem parece não mudar muito até a irrupção do modernismo, se considerarmos as opiniões de Merquior sobre a literatura pós-romântica, pautada pelo “antigo éthos senhorial, antipragmático e ornamental”[27], ou de José Veríssimo sobre os naturalistas fanfarrões.

Mas o que dizer do intelectual auditivo contemporâneo? Até que ponto somos capazes de enxergar o mesmo quadro pintado por Sérgio Buarque e Luís Costa Lima, século XX adentro, sem o risco de nos desconectarmos de um sistema intelectual que ganhou corpo e fundamento, a reboque de uma sociedade muito mais complexa do que a que tínhamos durante a colônia e o Império?

Heitor Villa-Lobos já não se encaixa perfeitamente no molde auditivo e na representação precária de nossa intelectualidade oitocentista. Como qualquer construção teórica dentro da sociologia ou da história da arte, os exemplos que resgatamos da vida real não são “preto-no-branco”. Villa-Lobos, é certo, não foi um Bela Bártok, o compositor-cientista, o “etnomusicólogo” que compilou a sério e pessoalmente música folclórica de sua Hungria natal e de mais uma dúzia de países; também foi apenas em poucos momentos o Bártok “arquiteto”, que impregnou de música folclórica as estruturas neoclássicas, simétricas de uma “Música para Cordas, Percussão e Celesta”, de um Quarteto n° 5 ou dos concertos para piano. Isso não significa, porém, que o brasileiro tenha sido um compositor menor. Não é por força de um moralismo tacanho que se comentam suas falhas, como se fôssemos velhos acadêmicos puxando-lhe as orelhas por ter faltado as aulas de contraponto. Ao contrário, e com o perdão pelo uso do clichê, sua genialidade rústica e “instintiva” foi capaz de compensar em muitos momentos a estrutura excessivamente solta (para não dizer caótica) de muitas de suas obras: os Choros n° 8, o “Rudepoema”, o Quinteto em Forma de Choros são três das mais extraordinárias manifestações dessa virtude muito particular. O problema — e aqui volto ao início da exposição — sempre serão as obras explicitamente “clássicas” como as sinfonias, os concertos e os quartetos. Afirmar que Villa-Lobos, compositor moderno e de estilo profundamente pessoal, teria a liberdade de criar o que bem entendesse, da forma que bem entendesse, chamando suas criaturas do que bem entendesse, parece-me desculpa disfarçada de argumento: desculpa para escapar do déficit de formação acadêmica que simplesmente o impediu de domar movimentos de fôlego presos à forma sonata ou à necessária parcimônia de temas [28].

Villa-Lobos é, portanto, um caso paradigmático, na medida de suas muitas contradições. Nunca quis ser convencional; nesse ponto, a originalidade sem limites de sua escrita e o estilo inconfundível nos remetem à frase de Manuel Bandeira: Villa-Lobos é sempre Villa-Lobos, desde o início da carreira, nos piores e nos melhores momentos. Recordemos, por outro lado, o desleixo e a falta de rigor intelectual de que nos falaram os intérpretes do Brasil: o autodidatismo do começo da carreira; a inconsistência e desmazelo na coleta do material folclórico; a maneira descuidada com que compunha, resultando em sucessões de obras banais, repetitivas ou apelativas; o arrogante desprezo com que considerava seus pares; e, finalmente, o discurso autolaudatório, em parte verborrágico e vazio, em parte esteio de uma espécie de “malandragem”, que legitima a falta de seriedade e comprometimento acadêmicos diante das únicas qualidades que de fato importam, o instinto criador e a genialidade congênita. Como diz Costa Lima:

………………

“a auditividade supõe, não apenas o autoritarismo velado ou manifesto, mas ainda o culto prestado à ‘sacação’. ‘Escrever se aprendo escrevendo’, ‘samba não se aprende no colégio’, ‘o poeta já nasce poeta’, ‘jornalismo se aprende na redação’, são frases que ouvimos diariamente. Elas contêm uma parte de verdade, mas o que é uma meia verdade senão uma falsidade inteira? Propositalmente, misturei frases que acentuam o direito de berço — a segunda e a terceira —, sobre as quais pesam a ‘missão nitidamente conservadora e senhorial’ de nossa intelectualidade (Sérgio Buarque de Holanda), com frases que antes louvam a capacidade do fazer prático — a primeira e a última”[29].

………………

Não há dúvida de que Villa-Lobos continuará sendo reconhecido pelo que fez de melhor, e isso é o que importa. Sua enorme produção, de cerca de 1000 peças, valerá pelas poucas dezenas de obras-primas — e isso serve para qualquer artista, de Mozart a Machado de Assis. O problema é que, num país onde prevalecem a ignorância em massa e a falta de investimento regular na cultura (e em sua divulgação), há pouco espaço para outros Villa-Lobos; se o nosso mais famoso compositor é insuficientemente reconhecido dentro e fora do país, o que dizer dos demais? Paulo Renato Guérios defende a tese, algo discutível, de que o próprio Villa-Lobos em vida, e alguns de seus difusores após sua morte, empenharam-se na construção de um poderoso artista imaginário, excêntrico e “diferente”, espécie de símbolo e resumo do Brasil. Villa-Lobos é, realmente, além de nosso mais conhecido compositor, a quintessência do compositor nacional. Nesse aspecto, ninguém, nem o mais aguerrido nacionalista (e houve muitos), foi capaz de extorquir-lhe o título. Resultado: o melhor sinfonista brasileiro, Claudio Santoro, e o autor das melhores obras concertantes, Camargo Guarnieri, para citar apenas dois entre muitos, seguem relegados às sombras.

O problema da análise de Guérios está na origem, não nos resultados, que me parecem reais. Tal processo de construção de uma imagem idealizada de Villa-Lobos — o rebelde compositor nacional — deu-se de forma mais inconsciente e natural do que advoga o autor. O assunto tangencia os propósitos deste ensaio. Basta, talvez, recordar que o compositor foi nacionalista desde os primórdios até o fim — e não apenas após o desembarque em Paris — e que a estética “moderna” que adotou já nos anos 10, muito influenciada pelo impressionismo, o empurrou quase que involuntariamente ao nacionalismo — isso porque as duas coisas, modernismo e nacionalismo, sempre se confundiram no universo musical periférico. O surgimento ou a renovação das potências musicais fora do mainstream Alemanha-França-Itália no início do século XX — Hungria, Polônia, Escandinávia, Rússia, Espanha, Estados Unidos, Brasil — passou pela incorporação do folclore, das “cores” nacionais. Nesse contexto, a formação da identidade cultural do Brasil, que parece ter ocorrido antes de uma verdadeira transformação econômica e política, deveu-se em boa medida ao movimento modernista, e Villa-Lobos, que participou da Semana de Arte Moderna no ano anterior à partida para a Europa, foi o homem certo na época certa para assumir o papel que lhe coube. Seu “reinado”, no entanto, estende-se até os anos 50 ou 60. Hoje, muito poucos o reconhecem como tal, e música brasileira virou sinônimo de outra coisa completamente diferente. Por mais que Tom Jobim lhe tenha reconhecido a influência, lá atrás, a MPB se arrogou durante muito tempo o direito de representar o país, dentro e fora, até o dia em que também começou a ser substituída por manifestações de outro tipo. Na música clássica, o ocaso da corrente nacionalista da segunda geração — Guarnieri, Guerra-Peixe, Mignone, Santoro — arrastou consigo o próprio Villa-Lobos.

………………

.…….…….

………………

“Logo que sinto a influência de alguém, me sacudo todo e pulo fora” é uma das mais célebres frases do talentoso frasista Villa-Lobos. Ouvir sua música é, até certo ponto, um exercício de negação dessa autoavaliação. Não que seu estilo não seja inconfundível: isso ninguém nega. Mas as peças escritas entre o final da década de 10 e os primeiros anos da década de 20 remetem a um punhado de compositores então populares ou em vias de se tornarem conhecidos no Brasil: Puccini e Wagner (na ópera “Izaht”), Saint Saëns (“O Naufrágio de Kleonikos”), D’Indy (nas primeiras sinfonias), Stravinsky (“Uirapuru”, “Amazonas”, o Trio para clarineta, oboé e fagote, a segunda parte de “A Prole do Bebê”) e, em especial, Debussy (no primeiro volume de “A Prole do Bebê”, “Quarteto Simbólico”, “Sexteto Místico” e muitas outras)[30]. Uma observação importante diz respeito ao eterno problema das reais datas de composição de certas obras de Villa-Lobos. Muitos autores já consideram que “Uirapuru”, “Amazonas”, o “Noneto” e o Trio de sopros foram escritos em Paris, ou após a primeira temporada parisiense, e não entre 1917 e 1921 — tudo para não deixar transparecer a influência de Stravinsky, que era mal conhecido no Brasil e de cuja obra o brasileiro teria tomado conhecimento somente após desembarcar na Europa. Não se pode afirmar, a não ser com muitos poréns, que Villa-Lobos tenha “radicalizado” seu estilo e virado “moderno” apenas ao deixar o Brasil — basta ouvir os “Epigramas Irônicos e Sentimentais”, de 1921. O que ele fez foi ampliar e aprofundar as influências que o consolidaram, em particular a de Stravinsky, que sabidamente o impressionou, e além dele Bach, que admirava desde muito jovem e abriu caminho para introduzir em sua produção por meio das modas neoclássicas então muito em voga. Além deles, a música popular (em especial a dos chorões) foi definitivamente incorporada como elemento transversal e fonte de permanente inspiração.

Villa-Lobos não foi melhor ou pior compositor por causa das influências que sofreu e absorveu. Talvez o excesso de influência seja prejudicial, mas não quando a inspiração exógena se mescla em dose justa à originalidade, para transformar-se em estilo próprio. O problema aqui é o do reconhecimento da influência, da atitude de negação que extrapola a análise estético-artística e desagua noutras dimensões — psicológica, sociológica, antropológica etc. Noutras palavras, quando Villa-Lobos nega ter sido influenciado por quem quer que seja, e se recusa até mesmo a ser visto como receptor de uma herança, a questão deixa de ser musical e se transforma noutro tipo de debate — político e sociológico, para começar. É nesse aspecto que sugiro sua inclusão na categoria do intelectual auditivo: sua retórica vazia e autorreferente, que de modo algum corresponde à verdade (porque a obra de Villa-Lobos, como de qualquer artista, é um amálgama de influências e tradições), reflete um posicionamento de origem mais profunda, não pessoal. Tal substrato é fundamental para entender o papel do artista e do intelectual dentro do modelo cultural brasileiro. O artista odeia e nega a influência, mas não é capaz de evitá-la. O que lhe resta é, portanto, a retórica.

……….

………

………

Notas:

[1] Buarque de Holanda, Sérgio. “Raízes do Brasil” in “Intérpretes do Brasil”, vol. 3. Rio de Janeiro: ed. Nova Aguilar, 2000, pág. 991

[2] Idem, págs. 972 e 991

[3] O crítico desenvolve a ideia da cultura “auditiva” em três ensaios: “Da Existência Precária: o Sistema Intelectual no Brasil” (em “Dispersa Demanda”, 1981), “Dependência Cultural e Estudos Literários” (em “Pensando nos Trópicos”, 1991) e “Nosso País, Será Isso Mesmo?” (em “Frestas”, 2013).

[4] Buarque de Holanda, Sérgio. Op. cit., pág. 991

[5] Costa Lima, Luiz. “Da Existência Precária” in “Dispersa Demanda: Ensaios sobre Literatura e Teoria”. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1981, págs. 7 e 8

[6] Merquior, José Guilherme. “De Anchieta a Euclides – Breve História da Literatura Brasileira”. São Paulo: É Realizações Editora, 2014, pág. 92

[7] Prado, Paulo. “Retrato do Brasil” in “Intérpretes do Brasil”, vol. 2. Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 2000, pág. 79

[8] Costa Lima, Luiz. Op. cit., pág. 9

[9] “Reino da Estupidez” (1785), Canto III.

[10] “Memórias de um Sargento de Milícias”, capítulo III.

[11] Costa Lima, Luiz. Op. cit., pág. 13

[12] A propósito, os movimentos finais das Bachianas n°s 7 e 8, chamados de “fugas”, apenas soam como tal. Não que Villa-Lobos não dominasse a técnica, mas preferiu nesses dois casos compor estruturas menos estritas.

[13] O exercício de “contar” de ouvido os diferentes temas nos Choros nº 11 é um desafio que nem músicos profissionais conseguem enfrentar sem enorme dificuldade.

[14] A suíça Lisa Peppercorn, autora de uma das melhores biografias de Villa-Lobos, interrompe a análise da obra do compositor em meados dos anos 40, argumentando que, a partir daí, sua trajetória de “celebridade”, repleta de compromissos nacionais e internacionais, comprometeu a qualidade das composições tardias. Talvez não por acaso, a maioria das sinfonias (nº 6 em diante) e quartetos de cordas (nº 8 em diante), assim como a quase totalidade dos concertos, foi escrita depois de 1944. Isso não significa, entretanto, que a produção anterior nesses gêneros fosse de melhor qualidade.

[15] Mariz, Vasco. “Villa-Lobos – O Homem e a Obra”. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 12ª ed.,2005, pág. 58

[16] Ver Guérios, Paulo Renato. “Heitor Villa-Lobos – O Caminho Sinuoso da Predestinação”. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, pág. 57

[17] É provável que sua primeira mulher, Lucília Guimarães, cuja formação musical era sólida, tenha também contribuído para o desenvolvimento de Villa-Lobos como compositor no início da carreira.

[18] Mariz, Vasco. Op. cit., pág. 98

[19] Citado em Coli, Jorge. Encarte do CD “Choros – Vol. 2”, Biscoito Fino/BIS, 2008

[20] Esse tipo de comportamento, que pouco mudou até o fim da vida, explica a antipatia que Villa-Lobos angariou junto a muitos de seus colegas.

[21] Mariz, Vasco. Op. cit., pág. 132

[22] Guérios, Paulo Renato. Op. cit., pág. 127

[23] Em “Villa-Lobos, sua Obra: Programa de Ação Cultural”. Rio de Janeiro: MEC, DAC, Museu Villa-Lobos, 1972, pág. 187

[24] Outra tradição bem brasileira, a do ensaísmo, é criticada por Costa Lima – que elegeu e vitimou Gilberto Freyre como seu símbolo máximo – pelo caráter acientífico, de “sacação”. Não gosto de condenar o ensaio em princípio, porque é nesse formato que surgiram, no século passado e até mesmo antes (por meio da crônica, esse produto tão nacional), alguns dos mais profundos e definitivos esforços de nos explicar como nação e sociedade; entretanto, não há dúvida de que a pesquisa “solta”, abandonada às vezes ao segundo plano, também facilita o terreno para exageros retóricos e disparates.

[25] Merchior, José Guilherme. Op. cit., pág. 110

[26] Prado, Paulo. Op. cit., pág. 79

[27] Merchior, José Guilherme. Op. cit., pág. 185

[28] A crítica de Mario de Andrade sobre o Quarteto nº 5 poderia ser estendida aos restantes: “É um quarteto bem brasil, não tem dúvida, misturada fabulosa de valores e imundícies, de prazeres reais e promessas que não serão cumpridas”. O autor lamenta o fato de Villa-Lobos ter optado pela “técnica que se aprende, a técnica acadêmica”, com um “equilíbrio” que não se encontra nas outras grandes obras de Villa. A má vontade de Andrade com o novo caminho acadêmico do compositor confunde-se com má vontade de natureza política, detonada pelo alinhamento de Villa com a Revolução de 30. De qualquer modo, dá espaço a duas conclusões possíveis: na opinião do escritor, o equilíbrio quase perfeito do Quinto Quarteto resulta numa peça sem graça, carente da indisciplina e da imaginação descontroladas das grandes obras; só não se sabe se porque ele compunha bem demais nessa forma estrita ou se recaiu na mediocridade estéril. A crítica é reproduzida por Paulo Renato Guérios, op. cit., pág. 196.

[29] Costa Lima, Luiz. Op. cit., pág. 18

[30] É preciso notar que o Rio de Janeiro, à época, recebia “novidades” com muito atraso e que a cena musical, embora relativamente ativa, se concentrava na ópera italiana e no repertório romântico tardio. Ainda assim, até o cardápio de “clássicos” consagrados era constrangedoramente incompleto: a Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo, ganharia sua estreia nacional apenas em 1918, quase 100 anos depois de sua primeira apresentação (a informação é Manoel Corrêa do Lago). Romances cruciais do século XX, como “Em Busca do Tempo Perdido” e “Ulisses”, ambos completados nos anos 20, ganhariam suas primeiras edições brasileiras em 1948 e 1966, respectivamente.

……

….