A graça nos primórdios do liberalismo político moderno

por Felipe Freller

..

..

A constitucionalidade ou não do perdão de Jair Bolsonaro a Daniel Silveira é matéria para debate entre os juristas. Para além das circunstâncias políticas específicas e dos problemas formais da graça concedida por Bolsonaro, um debate mais geral tem se acendido sobre a compatibilidade ou não do instituto do indulto com o Estado de Direito. Alguns juristas têm retomado a oposição de fundadores do direito penal liberal no século XVIII, como Cesare Beccaria e Jeremy Bentham, ao direito de conceder graça para concluir que essa prerrogativa deveria ser considerada como um simples resquício feudal.

Esse debate tem o mérito de iluminar a centralidade que a discussão sobre o direito de graça teve na formação das ideias que embasam o moderno Estado de Direito. Porém, é importante sublinhar que essa discussão foi, historicamente, menos linear do que é às vezes sugerido. Não houve a simples passagem de uma cultura política absolutista, em que o rei se colocava acima dos julgamentos, a uma condenação iluminista do indulto em nome da racionalidade e da previsibilidade na aplicação da lei. Especialmente nos primórdios do liberalismo político moderno, entre o final do século XVII e o início do século XIX, os filósofos políticos se dividiram entre o banimento completo do direito de graça, visto como um resquício do absolutismo monárquico, e a recuperação dessa prerrogativa como um recurso do indivíduo contra a possibilidade de uma injustiça causada pelas próprias leis.

Do ponto de vista teórico, estava em jogo a visão racionalista segundo a qual a generalidade e a inflexibilidade da lei seriam suficientes para garantir a liberdade individual, à qual opunham-se aqueles que acreditavam ser necessária uma instância que pudesse decidir se a lei geral se aplicava com justiça ao caso particular. O interessante é que até mesmo esses defensores do direito de graça hesitavam sobre a instituição mais adequada para encarnar essa instância de revisão da aplicação judicial das leis. Relembrar seus argumentos não tem o objetivo de legitimar o instituto do indulto presidencial, muito menos seu uso controverso por Bolsonaro. Pelo contrário. O ponto a ser notado é que mesmo os filósofos que defenderam o indulto nos primórdios da modernidade política provavelmente ficariam chocados com seu emprego por um chefe do Poder Executivo, com a finalidade de proteger aliados e encurralar outros Poderes.

A moderna concepção de Estado de Direito está ligada a uma tentativa de separar o poder de erigir leis daquele de aplicá-las, em ruptura com as teorias clássicas da soberania que fundiam os poderes legislativo, executivo e judiciário na figura do soberano. John Locke é um dos formuladores mais conhecidos dessa separação. Em seu Segundo tratado sobre o governo, de 1689, ele define o Poder Legislativo como “o poder supremo”[1]. O rei deveria ser obedecido em sua qualidade de executor da lei, mas somente enquanto estivesse estritamente subordinado às leis gerais formuladas por um Legislativo independente dele próprio.

Contudo, Locke era sensível ao fato de que as leis não poderiam prever todas as situações em que o Poder Executivo deveria agir. Haveria circunstâncias imprevisíveis em que as leis seriam insuficientes para determinar a ação, ou constituiriam mesmo empecilhos para a realização do bem público, especialmente em momentos de perigo para o corpo político. É por essa razão que o filósofo inglês atribui ao rei a prerrogativa, definida como “poder de agir conforme a discrição em prol do bem público, sem a prescrição da lei e por vezes até contra ela”[2]. Dentro desse escopo da prerrogativa, Locke considera “conveniente que o governante tenha o poder, em muitos casos, de atenuar a severidade da lei e perdoar alguns infratores. Pois, sendo o fim do governo a conservação de todos tanto quanto possível, mesmo os culpados devem ser poupados sempre que não resulte daí nenhum prejuízo para os inocentes”[3].

Locke era igualmente consciente do fato de que muitos reis usariam a prerrogativa para perseguir seus objetivos particulares e causar dano ao bem público. Quando esse poder discricionário colocado nas mãos do Executivo fosse usado dessa maneira, não restaria alternativa ao povo senão o famoso “apelo aos céus”[4], isto é, a rebelião e a deposição do tirano.

No século XVIII, um novo golpe contra a ideia de soberania monárquica é desferido por Montesquieu. Em O espírito das leis, de 1748, a célebre separação entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário é consagrada, e o poder de julgar é definido como “invisível e nulo”[5]. Os indivíduos não deveriam temer os juízes, mas as próprias leis, que os tribunais temporários não fariam mais do que pronunciar para casos particulares. Assim, não caberia ao rei tomar qualquer decisão sobre a aplicação judicial das leis — uma função que sequer caberia a um poder permanente e visível.

Todavia, assim como Locke, Montesquieu cede espaço à prerrogativa monárquica de conceder graça. Vale lembrar que o autor tinha por referência as monarquias europeias de seu tempo, nas quais o poder do rei deveria ser contido pelos nobres. O princípio desse governo seria a honra, “que muitas vezes exige o que a lei proíbe”[6]. Nesse jogo entre um rei e nobres movidos pela honra, a clemência do príncipe desempenharia um papel importante na moderação do regime. Por isso, as cartas de indulto são consideradas por Montesquieu como “um grande recurso dos governos moderados”[7].

Essa visão positiva do direito de conceder graça começa a mudar a partir da segunda metade do século XVIII, quando os projetos de racionalização dos sistemas legal e penal se aprofundam. O escritor italiano Cesare Beccaria se torna o principal expoente dessa pauta de racionalização das leis e das penas. Seu tratado Dos delitos e das penas, de 1764, torna-se a grande referência do programa de reforma penal do Século das Luzes, propondo a moderação das penas, a abolição da tortura e da pena de morte e a proibição de qualquer discricionariedade no ato de julgar, o qual deveria consistir em uma simples aplicação da lei geral ao caso particular.

Nesse contexto, a graça passa a ser condenada como algo que reintroduz nos julgamentos um elemento de arbítrio, justamente aquilo que se tratava de banir, em prol de leis gerais que pudessem se aplicar a todos sem a intervenção da vontade humana. O direito de graça permitiria que um mesmo crime pudesse ser punido ou não em função de quem o teria cometido, enfraquecendo o império impessoal da lei e fomentando o sentimento de impunidade. Segundo Beccaria, a clemência deveria ser uma virtude presente no momento de elaboração da lei, mas não no de sua aplicação.

Toda uma série de filósofos e escritores associados ao iluminismo penal concordarão com a condenação de Beccaria ao direito de graça. Será o caso, notadamente, do filósofo utilitarista inglês Jeremy Bentham. Ele concede que, quando um país tem leis absurdas e severas demais herdadas de tempos bárbaros, a clemência do príncipe poderia ser um corretivo necessário a esse excesso de severidade. Não obstante, o sistema de legislação ideal seria aquele em que a suavidade está nas próprias leis, e o rei não tem o direito de perdoar. Se uma lei é justa, todo ato que impede sua aplicação exata seria danoso. Se uma lei é injusta, o caminho deveria ser a reforma da lei, não a incerteza a respeito de sua execução.

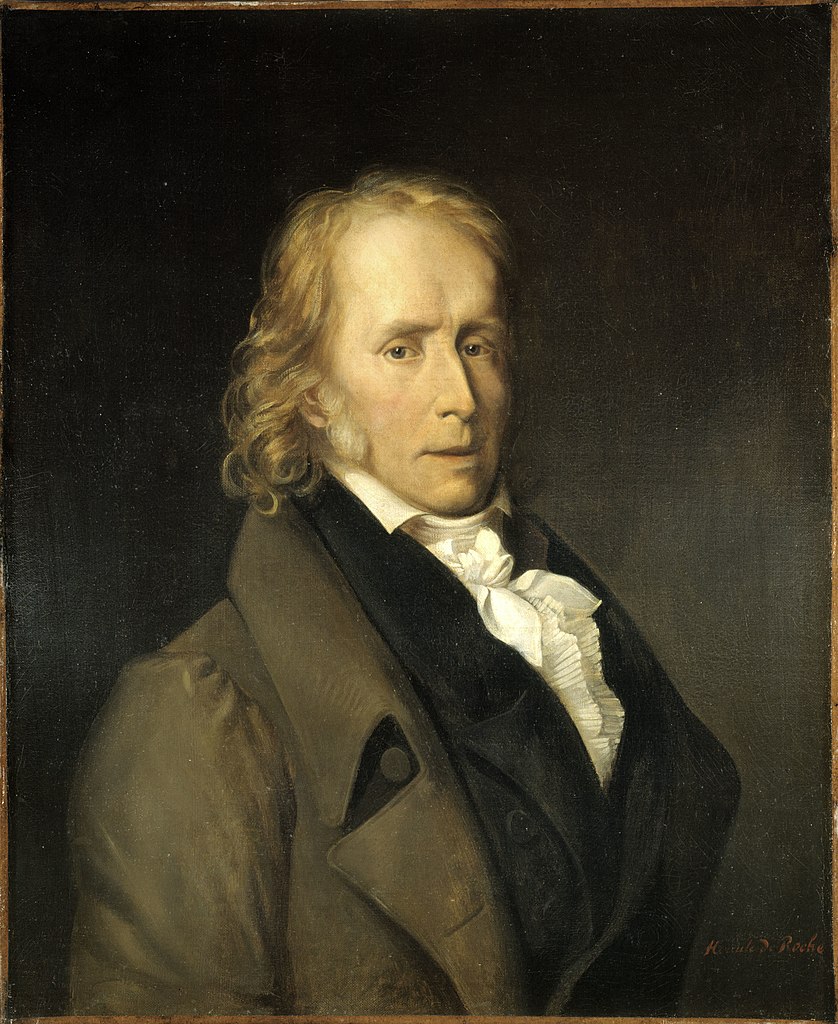

Sob a inspiração desse programa iluminista, a Revolução Francesa abole a prerrogativa da graça já na Constituição de 1791. Entretanto, esse abandono do indulto não desperta apenas a reação dos contrarrevolucionários, mas também o lamento de autores importantes na formação do liberalismo político francês. Jacques Necker, o ministro de Luís XVI que, nos primeiros meses da Revolução, havia contado com a simpatia dos representantes do Terceiro Estado, critica a decisão, pois seu ideal político era o modelo britânico de monarquia moderada, tal como Montesquieu havia teorizado. Na linha d’O espírito das leis, a graça é louvada por Necker como um recurso dos governos moderados, o qual permitiria “misturar aos princípios de severidade um espírito de indulgência” e “suavizar a justiça escrita pela equidade natural”[8].

Em 1795, Emmanuel-Joseph Sieyès, um dos primeiros inspiradores da Revolução Francesa, também lamenta a abolição do direito de graça e busca um equivalente dessa antiga prerrogativa monárquica em uma Constituição republicana. Esse equivalente é encontrado em sua proposta de um júri constitucional, uma assembleia que controlaria a constitucionalidade dos atos dos poderes Legislativo e Executivo, mas que iria além dessa função. Quando os juízes suspeitassem que a aplicação exata da lei a um caso particular poderia resultar em injustiça, eles poderiam remeter o julgamento a uma porção do júri constitucional transformada em um “tribunal dos direitos do homem”[9], o qual julgaria de acordo com a lei de natureza, não com a lei positiva. O raciocínio é que, contrariamente ao que haviam postulado Beccaria e Bentham, toda legislação, mesmo a mais perfeita, apresenta lacunas. Sempre haveria casos particulares não previstos pela lei geral, aos quais a aplicação literal e inflexível desta seria injusta.

O interessante da posição de Sieyès é que o direito de graça não caberia mais ao Poder Executivo, de quem os revolucionários costumavam desconfiar. Essa prerrogativa caberia ao júri constitucional, um antecedente intelectual das cortes constitucionais consolidadas no século XX, mas que se distinguia delas por seu caráter político mais do que jurídico (tratava-se de uma assembleia eleita) e pela atribuição de julgar de acordo com a lei de natureza em vez da lei positiva.

É seguindo um raciocínio similar que Benjamin Constant de Rebecque, um dos “pais fundadores” do liberalismo político francês no início do século XIX, reabilita o direito de graça. Segundo Constant, Bentham estava errado em sua oposição simples entre leis justas que deveriam ser aplicadas e leis injustas que deveriam ser reformadas. Uma lei poderia ser justa em geral, mas injusta em sua aplicação a um caso particular. O direito de graça seria somente, portanto, aquele de “levar em consideração as circunstâncias de uma ação para decidir se a lei é aplicável”[10].

Apesar dessa defesa do direito de graça, Constant não se sentia totalmente confortável com a atribuição desse poder a nenhum órgão específico, e essa hesitação é um dos pontos mais interessantes da reflexão do autor sobre o assunto. Quando a concessão de graça é uma prerrogativa do Executivo, este costuma exercê-la de modo negligente e arbitrário. Constant chega a reproduzir o argumento do escritor radical inglês William Godwin, segundo quem os reis imbuídos do direito de graça submetem os condenados a “uma loteria de morte, na qual mil incidentes incalculáveis misturam e confundem as chances de salvação e de destruição”[11]. Por outro lado, reflete Constant, quando essa função é atribuída a um órgão próximo do Poder Judiciário, a tendência é que sejam estabelecidas regras para a concessão do indulto, quando a função dessa instituição deveria ser justamente tratar dos casos que não podem com justiça ser subsumidos sob nenhuma regra prévia. O autor conclui, assim, que o direito de graça é necessário, mas “pode não ser satisfatório”[12].

Desse modo, o direito de graça não é um simples resquício feudal, mas um componente significativo de uma vertente do liberalismo político moderno que não se identificava com os excessos de racionalismo legal do Iluminismo. Essa vertente específica da tradição liberal elaborou uma reflexão sofisticada sobre o possível hiato entre a lei geral e as circunstâncias particulares a serem regradas. Mais do que respostas acabadas e facilmente transponíveis para a contemporaneidade, as reflexões desses autores sobre o direito de graça interessam por suas inquietações a respeito da melhor maneira de preencher esse hiato entre o geral e o particular. Mas o que definitivamente não existe nessa reflexão sobre o indulto nos primórdios do liberalismo político é a possibilidade de a graça ser utilizada como uma arma do Poder Executivo para intimidar outros Poderes, como Bolsonaro insiste em fazer.

..

..

..

Notas:

[1] LOCKE, J. Dois tratados sobre o governo. Tradução de Julio Fischer. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 519.

[2] Ibid., p. 530.

[3] Ibid., p. 529-530.

[4] Ibid., p. 535.

[5] MONTESQUIEU. O espírito das leis. Tradução de Cristina Murachco. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 169.

[6] Ibid., p. 103.

[7] Ibid., p. 101.

[8] NECKER, J. Du Pouvoir Exécutif dans les Grands États. [S.l.]: [s.n.], 1792, p. 186-187. Tradução minha.

[9] SIEYÈS, E.-J. Essai sur les privilèges et autres textes. Introduction et édition critique de Pierre-Yves Quiviger. Paris: Dalloz, 2007, p. 142. Tradução minha.

[10] CONSTANT, B. Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays. Édition établie par Henri Grange. Paris: Aubier, 1991, p. 434. Tradução minha.

[11] Ibid., p. 435. Tradução minha.

[12] CONSTANT, B. Cours de politique constitutionnelle. I. Genebra/Paris: Slatkine, 1982, p. 300. Tradução minha.

..

..