Dez anos de Primavera Árabe: reis ou povo?

……………..

……………..

O ensaio a seguir foi publicado originalmente por Tarek Masoud — professor de políticas públicas da Escola de Governo John F. Kennedy da Universidade Harvard — no Journal of Democracy (vol. 10, n. 01, maio de 2021), traduzido por Fabio Storino, e o conteúdo aqui republicado faz parte da parceria institucional para produção e divulgação de conteúdo, gratuito e de livre acesso, firmada entre o Estado da Arte e a Fundação Fernando Henrique Cardoso.

…………..

…………..

Dez anos de Primavera Árabe: reis ou povo?

Tarek Masoud

……………….

………………

Uma década após um suicídio público espetacular numa área remota da Tunísia ter desencadeado uma temporada de levantes populares que passamos a chamar de Primavera Árabe, o mundo árabe encontra-se dividido entre duas visões de progresso: uma busca substituir os regimes que dominam a região; a outra busca substituir o povo que nela habita.

A primeira visão é personificada no projeto de democracia que emocionou o mundo nos primeiros dias de 2011, quando milhões de cidadãos árabes tomaram as praças públicas para por fim à brutalidade, negligência e corrupção de seus líderes. Embora muitos analistas (entre eles, o autor destas linhas) tenham desde então considerado a Primavera Árabe um fracasso — tendo produzido apenas uma frágil democracia contra três Estados falidos e um golpe militar — , acontecimentos recentes no Sudão, Argélia, Líbano e Iraque demonstram que o projeto continua vivo.

No Sudão, como documentaram Mai Hassan e Ahmed Kodouda nas páginas do Journal of Democracy, protestos contra a inflação em uma pequena cidade industrial no nordeste do país em dezembro de 2018 se espalharam rapidamente até a capital, transformando-se em uma insurreição maciça e levando um grupo de militares — em uma quase reencenação do levante egípcio de 2011 — a finalmente colocar um ponto final no reinado de trinta anos de Omar al-Bashir em abril de 2019. Quando a junta, novamente reencenando o roteiro egípcio, anunciou um “Conselho Militar de Transição” para administrar as coisas até a realização de novas eleições, o povo sudanês mostrou-se mais astuto que seus vizinhos egípcios, redobrando os protestos até que os militares concordassem em compartilhar o poder imediatamente. Atualmente, o Sudão é administrado por um “Conselho Soberano” com participação igualitária entre militares e civis e as eleições estão previstas para 2022. E, embora as chances de uma transição bem-sucedida permaneçam baixas, os sudaneses são mais livres hoje do que em qualquer outro momento de sua história recente.

A Primavera Árabe ainda vive também na Argélia. Em fevereiro de 2019, pouco tempo depois de descobrir que o presidente octogenário Abdelaziz Bouteflika planejava acrescentar mais seis anos aos vinte em que já estava no poder, os argelinos deram início a um grande hirak, ou movimento, que inicialmente forçou Bouteflika a retirar sua candidatura e, algumas semanas depois, resultou em sua renúncia. Nos meses seguintes, um civil (embora alguém do establishment) assumiu a presidência após uma eleição relativamente justa, enquanto os poderes presidenciais foram limitados (ainda que de maneira insuficiente) por um conjunto de emendas constitucionais em maior ou menor grau sancionadas pelo povo. No entanto, como Fre?de?ric Volpi nos lembrou aqui, o ancien régime ainda não é ancien o bastante, e as violações aos direitos humanos permanecem, bem como os protestos. É difícil esconder a sensação de que o futuro da Argélia ainda é incerto.

Por fim, o projeto democrático sobrevive no Iraque e no Líbano. Em ambos os países, as mobilizações populares de outubro de 2019 contra a corrupção e a má administração por elites sectárias e arraigadas resultaram nas renúncias de primeiros-ministros (em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, respectivamente). Embora esses movimentos tenham alcançado pouca coisa além de um rearranjo das cadeiras dos ministérios, eles também não devem desaparecer. Como dois observadores do Iraque escreveram recentemente: “é tolice esperar que a indignação popular não explodirá em uma nova onda de protestos” e, embora a situação esteja momentaneamente tranquila em Bagdá, os protestos seguem no sul do país. Similarmente, no Líbano, qualquer possibilidade de as pressões por mudanças diminuírem literalmente evaporou em 4 de agosto de 2020, quando a explosão de fertilizantes armazenados inadequadamente em um depósito do governo no porto de Beirute devastou grande parte da cidade, matando e mutilando centenas de pessoas, lembrando a todos quão criminosamente ineptos seus líderes haviam se tornado. Ainda que pressões populares sejam incapazes de produzir mudança institucional no curto prazo, ao menos observamos sinais de vida.

Contra esse movimento em andamento a favor de governos democráticos está uma visão alternativa do progresso árabe: o absolutismo esclarecido. Como escreveu em 2019 o dissidente saudita assassinado Jamal Khashoggi: “a ideia de um déspota esclarecido, um ditador justo, está sendo ressuscitada no mundo árabe”. Isso vai além do antigo apelo para a necessidade de ter as mãos firmes no volante. Nos anos que sucederam a Primavera Árabe, os autocratas da região passaram (ao menos em termos de reputação) de defensores impassíveis de um desagradável status quo para agentes de mudanças indispensáveis. Se ditadores da velha guarda somente ofereciam pão subsidiado, velhos apelos à estabilidade e misteriosos alertas sobre conspirações de origem estrangeira, seus sucessores prometem economias dinâmicas, burocracias eficientes e sociedades modernas. Gastam milhões em consultores do Ocidente e promovem eventos chamativos nos quais anunciam planos de novas cidades, novos sistemas educacionais, novos projetos de infraestrutura e novos entendimentos do Islã. Prometem explorar outros planetas, libertar as mulheres, dominar as mais modernas tecnologias e fazer o deserto florescer. Mais importante, prometem reinventar os árabes — transformando-os de um povo gordo, indolente e facilmente enganado por vendedores ambulantes de remédios milagrosos a um povo esbelto que defenderá de maneira obstinada programas sancionados pelo governo em prol da grandeza da nação.

Os principais expoentes dessa nova visão de progresso árabe são homens como Abdel Fattah al Sisi, presidente do Egito, Mohammed bin Salman (MBS), príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e o xeique Mohammed bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e vice-comandante supremo das forças armadas dos Emirados Árabes Unidos (EAU). Mas ecos desse evangelho são entoados por líderes, políticos e intelectuais de Marraquexe (Marrocos) a Manama (Barein).

Embora seja fácil para observadores ocidentais qualificar esses planos grandiosos como propaganda vazia, isso exigiria ignorar tanto a gravidade do projeto como a simpatia que grande parte dos cidadãos tem por eles. Significa também ignorar o tamanho da mudança que representam. Uma década atrás, eram os democratas que detinham o monopólio das grandes ideias. Para os árabes que há muito buscavam uma saída para o atraso, a pobreza e a dependência externa, era o projeto democrático que apresentava um caminho crível para a modernidade, prosperidade e influência global. Uma medida da assimetria intelectual daquela época é o fato de os velhos ditadores nunca terem sido capazes de reunir tantas pessoas quanto seus opositores, tão desprovidos que estavam de qualquer apelo capaz de despertar a paixão ou a imaginação de seu povo. Mesmo no Egito, onde os homens armados puseram fim a um projeto democrático reconhecidamente falho, a cumplicidade popular com o ato foi menos em função do entusiasmo que do cansaço, e o fato não poderia ter sido consumado sem as baionetas dos gendarmes. Não havia uma visão alternativa em torno da qual se unir — apenas medo e violência. Se a Primavera Árabe tivesse sido uma batalha de ideias, não há dúvidas de que lado haveria vencido. Atualmente não se pode dizer o mesmo.

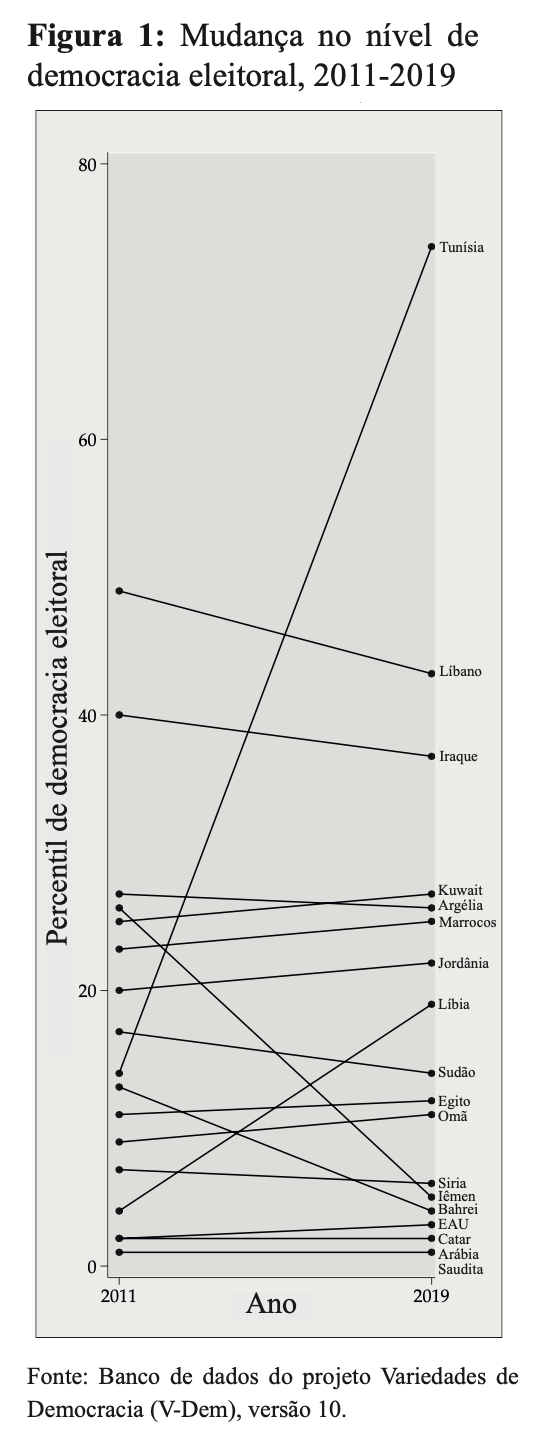

Olhar para os números reforça a impressão da ascensão do autoritarismo. A Figura 1 mostra as mudanças no índice de “democracia eleitoral” (compilado pelo projeto Variedades de Democracia [V-Dem]) para dezessete países árabes entre 2011 e 2019. Esse índice mostra o quanto um país atinge padrões mínimos de democracia, sobretudo do ponto de vista eleitoral — eleições regulares e as liberdades relacionadas necessárias para garantir que sejam livres e justas. Apenas dois países, Tunísia (que, em 2011, ficou no 14º percentil de países em termos de seu nível de democracia e hoje está no 74º) e Líbia (que passou do 4º percentil para o 19º) registraram melhoras significativas desde 2011, e os demais permanecem sem um governo central unificado. Outros países que registraram pequenas melhoras — Jordânia (que estava no 20º percentil em 2011 e agora subiu para o 22º), Omã (que passou do 9º para o 11º percentil) e Emirados Árabes Unidos (EAU, que passou do 2º para o 3º percentil) — não são democracias eleitorais.

Os dados não cobrem 2020 e, portanto, não refletem os últimos acontecimentos no Líbano e no Iraque, mas importantes acontecimentos no Sudão (agora no 14º percentil) e Argélia (26º percentil) estão refletidos nos índices de democracia de 2019 dos respectivos países, que na verdade pioraram desde 2011. E mesmo se o estado atual da democracia no Iraque (37º? percentil), Líbano (43º percentil), Sudão e Argélia merecerem de fato uma reavaliação, permanece o fato de que os maiores e mais influentes países da região permanecem invariavelmente — e, agora, decididamente — não democráticos.

………………………

O fascínio autocrático

O que explica o atual momento vivido pelo novo projeto autoritário? Parte da resposta pode ser encontrada nas tragédias de Iêmen, Síria e Líbia, das quais muitos cidadãos árabes tiraram a lição de que desafiar o status quo só resulta em caos e perigo. Parte da resposta, também, provavelmente está no facto de que a reputação da democracia — na região e ao redor do mundo — ultimamente não tem sido muito boa. É difícil imaginar, por exemplo, uma publicidade menos atraente para governos representativos do que a polarização e o populismo que tomaram as democracias consolidadas, de Brasília a Budapeste. Além disso, como Roberto Stefan Foa explicou em seu ensaio de julho de 2019 do Journal of Democracy, “demonstrar as vantagens instrumentais do liberalismo e, assim, assegurar uma ampla coalizão em torno da reforma democrática, tornou-se mais difícil com o baixo desempenho econômico de democracias maduras ou em transição”.

Mas, mais importantes que os fracassos da democracia têm sido os sucessos dos ditadores. Como aponta Foa, o autoritarismo tem vivido um renascimento ao redor do mundo, em particular no Oriente Médio. Uma das maneiras mais visíveis pela qual os autocratas da região demonstraram seu valor tem sido estabilizando seus Estados notoriamente fracos e enfrentando a corrupção que há muito alimenta a frustração popular. Um passeio pelas notas dos países árabes no indicador de “efetividade de governo” do Banco Mundial — uma medida amplamente usada de capacidade estatal — desde 2011 (primeiro ano da Primavera Árabe) mostra a maioria dos países da região em declínio, sendo a pior queda a da Síria, cuja guerra civil a levou do 39º percentil para o 4º. Líbia e Iêmen, similarmente marcados por conflitos, também declinaram, embora de patamares inferiores do que o que a Síria se encontrava. Os três países árabes mais pluralistas, Tunísia, Iraque e Líbano, possuem Estados mais frágeis hoje do que há uma década. A Tunísia caiu do 56º para o 49º percentil, o Líbano foi do 46º para o 18º, e o Iraque caiu do 13º para o 10º.

Poucos países árabes possuíam Estados mais fortes em 2019 do que no início da Primavera Árabe. Entre eles estão Arábia Saudita (do 46º para o 65º percentil), Egito (do 35º para o 37º) e EAU (do 82º para o 89º). Uma análise do desempenho dos Estados árabes na medida de “controle da corrupção” do Banco Mundial revela um padrão similar. Nela, a Arábia Saudita — cujo príncipe herdeiro lançou uma ávida, ainda que peculiar, campanha anticorrupção — exibiu a melhora mais significativa passando do 49º para o 63º percentil. Mas Egito (do 26º para o 28º percentil), Marrocos (do 42º para o 46º) e EAU (do 82º para o 84º percentil) também apresentaram ganhos modestos. A democrática Tunísia, em contraste, caiu do 57º percentil em 2011 para o 53º percentil atualmente.

………………..

…………………

Embora o garoto-propaganda para o que Foa chama de “renascimento do autoritarismo” seja a República Popular da China, entre os países árabes essa distinção provavelmente pertence aos Emirados Árabes Unidos. Esse país de dez milhões de habitantes não é apenas espetacularmente rico, como espetacularmente bem gerido. Um turista seria capaz de esquecer que está no mundo árabe, e não apenas porque 90% dos habitantes dos EAU são estrangeiros. Por trás dos grandes edifícios de cidades como Dubai e Abu Dhabi está um aparato governamental que, em termos de competência e eficácia, está há quilômetros de distância do padrão árabe de inércia e inépcia. Uma medida da diferença entre os EAU e seus irmãos árabes pode ser vista no desempenho do país durante a pandemia do novo coronavírus. A taxa de mortalidade pela doença nos EAU é baixa — 60 por milhão de habitantes, de acordo com o website worldometers.info. Outros países árabes possuem taxas menores, mas a diferença é que os números dos Emirados Árabes são mais confiáveis. Além disso, os EAU realizaram perto de 18 milhões de testes para uma população pouco maior que a metade desse número. Poucos países possuem uma taxa maior de testagem maior do que os EAU, mas nenhum deles possui mais do que um milhão de habitantes.

Não é surpresa, portanto, que os EAU não apenas lideram entre os países árabes no ranking de “efetividade de governo” do Banco Mundial (com nota no 90º percentil), mas também está à frente de países da OCDE como Israel, Itália, Portugal e Espanha. Os Emirados Árabes também possuem maior controle sobre a corrupção do que esses quatro países, ficando no 84º? percentil, enquanto nenhum deles passa do 79º.

Junto com a competência vem a ambição, que é ao mesmo tempo inspiradora e, há que se dizer, divertida. É comum ouvir autoridades emiradenses falarem de seus esforços no combate ao aquecimento global, seu desejo de tirar proveito de inovações em IA (o país possui o primeiro Ministério de Inteligência Artificial do mundo) e sua ambição para colonizar Marte dentro dos próximos cem anos. Quando os EAU anunciaram discretamente que haviam construído o primeiro reator nuclear para geração de eletricidade da Península Arábica, ou quando o príncipe herdeiro de Abu Dhabi anunciou seu objetivo de “competir com as nações mais avançadas do mundo, como Finlândia, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Singapura, que tiveram sucesso em termos de desenvolvimento humano, educação e economia”, é possível quase escutar os habitantes de outros países árabes desejando que seus líderes pensassem da mesma forma.

Contraste o estado de coisas emiradense com o histórico político e econômico menos inspirador da única democracia do mundo árabe. Se os EAU exemplificam o renascimento autoritário, a Tunísia exemplifica o que Thomas Carothers chamou de “pluralismo irresponsável”. Desde 2011, o país já teve oito primeiros-ministros — três deles somente em 2020. O presidente, eleito em 2019, é um independente de tendências populistas que passou a maior parte de seu tempo no cargo lutando contra uma legislatura desordeira, ameaçando dissolvê-la para “salvar o Estado do colapso”, sendo acusado de “instigar a derrubada do parlamento e do governo”. A grande corrupção da era de Ben Ali deu lugar a pequenos roubos cotidianos, prática que Sarah Yerkes e Marwan Muasher afirmam ter se “tornado endêmica”, e que explica por que a nota da Tunísia no índice de controle da corrupção do Banco Mundial de fato piorou em 2011. A taxa de desemprego está em 16% (a terceira maior do mundo árabe), enquanto o déficit orçamentário está no patamar de 14% do PIB e greves e protestos proliferam no país. Não é esse o desempenho que outros árabes gostariam de ver sendo repetido em seus países.

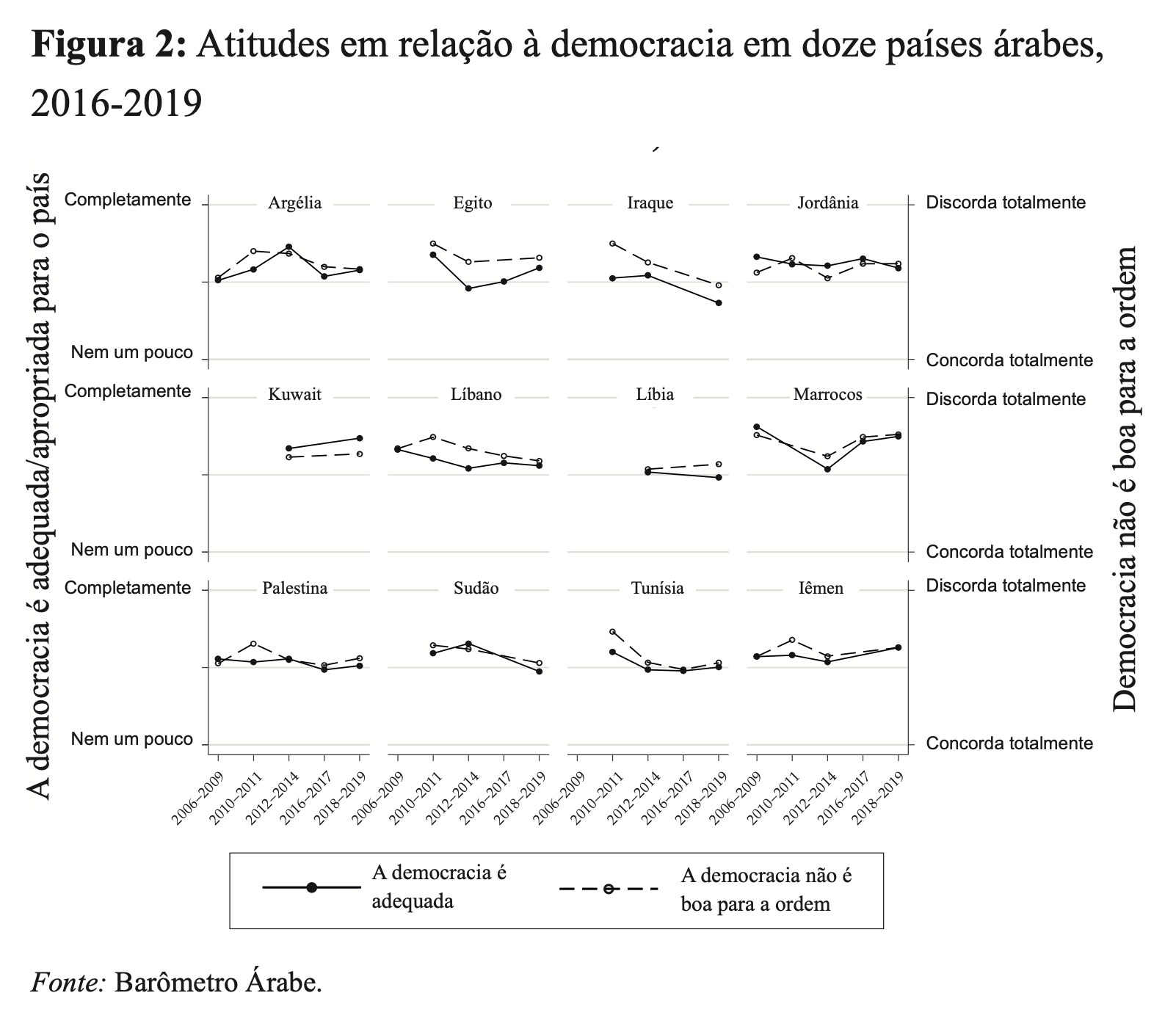

Uma década de pesquisas de opinião pública no mundo árabe reforçam a impressão de um povo que, se ainda não se entregou ao projeto autoritário, está seriamente tentado a fazê-lo. A Figura 2 apresenta os dados coletados pelo Barômetro Árabe desde 2006 sobre as atitudes dos cidadãos em relação à democracia em doze países árabes. Cada painel do gráfico representa um único país e, em cada painel, plotei a média das respostas ao longo do tempo para duas questões sobre a democracia: a primeira pede que os respondentes indiquem, numa escala de dez pontos, quão “adequada” ou “apropriada” é a democracia para seu país. A média das respostas a essa questão está representada pela linha contínua em cada painel. A segunda pergunta é o quanto concordam com a afirmação de que “sistemas democráticos não são efetivos para manter a ordem e a estabilidade”. As respostas iam de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”, e a média das respostas está representada pela linha tracejada de cada painel. Linhas inclinadas para cima representam atitudes mais favoráveis em relação à democracia (ou seja, a crença de que ela é completamente adequada para o país em questão, e a discordância da noção de que a democracia é incapaz de manter a ordem e a estabilidade), e linhas com inclinação para baixo representam atitudes menos favoráveis.

……………….

………………….

Como a Figura 2 deixa claro, em muitos países árabes atualmente, o entusiasmo em relação à democracia encontra-se em declínio. Mais preocupante é o fato de que os tunisianos parecem quase igualmente divididos em relação à adequação da democracia para seu país, e um número considerável parece ter aceitado o discurso autoritário de que a democracia é ineficaz para garantir a estabilidade e a segurança. No Iraque, no Sudão, na Argélia e no Líbano — cuja promessa democrática mencionei no início deste ensaio — , as atitudes em relação à democracia também parecem estar em declínio, sugerindo que o otimismo em relação aos efeitos de longo prazo dos protestos em massa naqueles países pode ter sido equivocado. Não dá para culpar quem inferir por esses gráficos que os árabes perderam a fé na democracia.

E, no entanto, há sinais em contrário. No Kuwait e no Iêmen, por exemplo, as linhas de tendência apontam para cima. No Egito, as atitudes em relação à democracia na última onda da pesquisa (conduzida na segunda metade de 2018) ainda estão abaixo dos níveis de 2011, mas são mais favoráveis do que no início de 2013, alguns meses antes dos protestos em massa e da intervenção militar que pôs fim à primeira tentativa de democracia no Egito. Quando convidados a julgar quão adequada é a democracia para seu país, atualmente mais egípcios dizem que ela é adequada do que os que acreditam no oposto. De maneira similar, a maioria deles diz hoje discordar da afirmação de que a democracia é inimiga da ordem. Observamos o mesmo padrão no Marrocos. A causa da democracia, portanto, não está perdida. Mas a impressão esmagadora com que ficamos a partir desses dados é de uma região no auge de um debate: o caminho à frente será via democracia ou seu oposto?

……………………

Mudando a cabeça dos árabes

No entanto, o novo projeto autoritário que disputa a alma do mundo árabe não trata apenas de construir Estados mais fortes e controlar a corrupção. É também uma iniciativa cultural tão revolucionária quanto o projeto democrático à qual ela se opõe. Se a Primavera Árabe almejava trocar líderes autocráticos por líderes democráticos que respondessem aos anseios de seu povo, o novo plano trata de substituir um povo “primitivo” por um povo “moderno” que responda aos anseios de seus líderes. E o que os líderes árabes desejam, acima de tudo, são súditos que parem de exigir direitos e deixem de flertar com o islamismo.

A primeira dessas intenções — o que Calvert Jones descreve como o desejo de produzir “um novo tipo de cidadão” que seja “moderno”, “apto para um mundo globalizado” e “mais bem preparado para uma era pós-petróleo” — está descrito em muitos dos vários documentos de “visão nacional” que os governos árabes têm produzido nos últimos anos. O mais famoso deles é o “Visão 2030” da Arábia Saudita, mas o primeiro foi o “Visão 2021” dos Emirados Árabes, lançado em 2014. Mais recentemente, os governos de Egito, Jordânia, Kuwait e Omã publicaram suas próprias declarações de visão. Em algumas delas, era possível identificar as digitais de caros consultores do Ocidente. Em outras, como a do Egito e a da Jordânia, são claramente um produto local. Quase todas falam sobre tornar as pessoas menos dependente de esmolas do governo e mais autossuficientes.

Essa é uma necessidade particularmente aguda em países dependentes de petróleo, cujo recurso a suborno em massa por meio de cargos públicos e benefícios sociais generosos não consegue se sustentar devido à flutuação do preço do petróleo. Na Arábia Saudita, o Estado gasta um quarto do PIB, apenas metade da população trabalha, e a receita atual do petróleo não é o bastante para pagar por tudo isso. O que esses governos desejam, portanto, é não apenas reduzir os subsídios e outros programas sociais, mas programar os cidadãos para não querer ou não precisar de tudo isso. Assim, a “Visão 2030” saudita delineia um “Programa Nacional de Enriquecimento do Caráter” que visa preparar a juventude saudita para “contribuir para a construção da economia nacional” introjetando neles “os valores de empreendedorismo, generosidade, voluntarismo, excelência, trabalho duro, ambição e otimismo”. A “Visão 2025” da Jordânia lamenta que “o atual modelo de desenvolvimento é incapaz de encorajar a população jovem a tirar vantagem das oportunidades oferecidas pela economia nacional”, e que “nossos cidadãos precisam estar dispostos a ocupar as vagas que estão disponíveis em nossa economia”. A declaração do Egito, a mais lacônica delas, ecoa o mesmo imperativo quando fala em desenvolver cidadãos “criativos, responsáveis e competitivos”.

Essa necessidade de transformar pessoas dependentes do governo em contribuintes está por trás de uma das características mais sedutoras do novo projeto autoritário: sua aparente dedicação à emancipação das mulheres. No mundo árabe, apenas um quinto das mulheres trabalha fora de casa — a menor taxa do mundo de participação feminina na força de trabalho. Vários governos árabes passaram por reformas importantes, facilitando a entrada das mulheres na força de trabalho. O Egito, por exemplo, anunciou que deseja aumentar a participação feminina no mercado de trabalho dos atuais 24% para 35% até 2030. Medidas recentes, como uma lei facilitando a denúncia de assédio sexual, são voltadas em parte para tornar o ambiente de trabalho mais seguro para mulheres.

As reformas amplamente divulgadas da Arábia Saudita incluem não apenas o direito de mulheres de dirigir, mas também uma lei contra o assédio sexual, a proibição de demissão de funcionárias grávidas, a equalização das idades de aposentadoria de homens e mulheres, e o fim de regulamentos exigindo que mulheres sauditas solicitem a permissão de um “guardião” homem antes de viajar. Embora medidas como essas certamente sejam destinadas a agradar ao público ocidental, são também cruciais se esses países quiserem que suas economias cresçam o bastante para se livrar da dependência do petróleo ou financiar suas políticas de bem-estar social.

Mas há uma razão mais profunda para esse feminismo autocrático além da necessidade de fazer crescer a base tributária dos países da região e estes obterem posts favoráveis nas redes sociais do Ocidente. Quando Mohammed bin Salman diz que as mulheres sauditas “sofrem há décadas” e que são agora parceiras em pé de igualdade com os homens, “sem discriminação”; ou quando o primeiro-ministro emiradense distribui uma série de prêmios (evidentemente para homens) pela promoção da igualdade de gênero, estão sinalizando a seus cidadãos sobre a necessidade de rompimento com uma cultura patriarcal antiquada de cunho religioso, e lembrando os liberais de que apenas os autocratas podem tornar isso possível.

Àqueles que zombam do espetáculo dos carcereiros de ativistas dos direitos das mulheres promovendo-se como defensores da emancipação feminina, é importante ressaltar que uma das principais insatisfações em relação à Primavera Árabe — evidenciada de maneira mais pronunciada no Egito — era a incapacidade da democracia de garantir a igualdade de gênero. Embora temores de que os fundamentalistas islâmicos explorariam seus poderes legislativos para tornar obrigatório o uso do véu e promover a poligamia fossem sempre exagerados, ainda é verdade que as constituições autoritárias que sustentaram o breve interregno democrático do Egito eram mais firmes em seu apoio à igualdade das mulheres que o documento redigido pelos representantes popularmente eleitos pelo povo (e popularmente ratificado) em 2012. Portanto, quando um jornal de “oposição” no Egito declara que a presidência de Sisi é uma “era de ouro” para as mulheres do Egito, fica evidente a comparação com a época em que a Irmandade Muçulmana estava no poder.

Isso nos leva ao projeto político do Islã. Em entrevista a um jornalista norte-americano, Mohammed bin Salman (MBS) expôs claramente seu pensamento: “querem usar o sistema democrático para governar países e construir califados informais por todo lugar”. Para combater essa ameaça existencial, argumentam MBS e seus aliados, não bastará meramente proibir partidos islâmicos, declará-los terroristas ou exilar seus membros em Doha ou Istambul. Os líderes da região decidiram que precisam reprogramar a mente árabe para imunizá-la para sempre contra o feitiço da propaganda islâmica.

Ouvir esses líderes dizendo isso mostra que a luta contra o islamismo não trata de se defender de um conjunto de rivais inoportunos, mas de tornar o mundo árabe mais seguro, se não para a democracia, então para algum tipo de liberdade pessoal (mas não política). É por isso, por exemplo, que as escolas nos EAU oferecem um programa de “educação moral” não confessional “com uma abordagem explicitamente secular”. É também por isso que Egito e Arábia Saudita adicionaram “pensamento crítico” ao currículo de suas escolas públicas, e o motivo pelo qual a Arábia Saudita agora ensina seus estudantes sobre a filosofia ocidental. Como escreveu um intelectual saudita, a matéria promete “treinar a mente e imunizá-la contra a intolerância, o fanatismo e a estagnação”.

O mesmo impulso está por trás dos constantes apelos do presidente Sisi em favor da reforma religiosa, de uma “releitura de nossa herança intelectual de maneira realista e esclarecida”, que permita aos egípcios “confrontar aqueles que defendem o extremismo e o terrorismo”. Quando o saudita MBS diz que “gostaríamos de encorajar a liberdade de expressão ao máximo, desde que isso não dê espaço para o extremismo”, é difícil não interpretá-lo como dizendo que a liberdade está logo ao lado, assim que pudermos confiar que as pessoas não se tornem fundamentalistas islâmicos. Obviamente, poderíamos perguntar se isso faz parte de uma política de “extorsão por proteção” que Daniel Brumberg retratou nestas páginas, na qual líderes árabes justificam o despotismo como necessário para afastar os mulás, mas até onde sei, essa extorsão nunca havia vindo acompanhada de uma ementa de disciplina.

………………….

Rompendo o silêncio da Primavera Árabe

Aonde tudo isso vai nos levar? Roberto Stefan Foa identifica duas possibilidades. A primeira é o que chama de “consolidação autoritária”. Nesse cenário, “a legitimidade do regime aumenta continuamente e o desempenho do governo melhora até o ponto em que as pressões contra o sistema acabam se dissipando”. Não é possível saber, nesta fase inicial do programa de modernização autoritária pela qual o mundo árabe atravessa, se esse desfecho é plausível, mas parece mais fácil imaginá-lo em alguns lugares que em outros. Por exemplo, os EAU — um entreposto pequeno, rico e cosmopolita, como Singapura — poderia certamente evoluir nessa linha. Em sociedades árabes maiores e mais diversas, no entanto, com fraturas políticas mais pronunciadas, tal desfecho parece improvável. E, embora tenhamos visto que o povo árabe atualmente seja ambivalente em relação à democracia, é difícil crer que as pessoas que há apenas uma década se levantaram para demandá-la pudessem facilmente se acomodar uma vez mais diante da perspectiva de um autoritarismo sem fim.

O segundo desfecho possível da atual temporada de modernização autoritária é o que Foa, na esteira de Jack Snyder nestas páginas, chama de “armadilha da modernização”. Nesse senário, os autocratas modernizadores — tendo construído Estados fortes e economias dinâmicas, libertado as mulheres, controlado a reação religiosa e ensinado seu povo a pensar criticamente — terão libertado as forças que cientistas sociais desde Seymour Martin Lipset há muito consideram essenciais para o surgimento da democracia. O governo representativo então cairá sobre o mundo árabe como a fruta de uma árvore. Um relato da transição da Tunísia corrobora em parte essa história. Nesse relato, o pai fundador do país, Habib Bourguiba, passou trinta anos no comando aprovando os tipos de reforma educacional e cultural que acabaram tornando a Tunísia apta para a democracia, o que explica como o país foi capaz de mantê-la na última década. Novamente, basta olhar para a Turquia — lar do pai de todos os autocratas modernizadores, Kemal Atatürk, e atualmente um garoto-propaganda póstumo para o retrocesso democrático — para lembramos dos limites da capacidade de um autocrata modernizador de preparar um país para a democracia.

Cada um dos futuros alternativos identificados por Foa — a “consolidação autoritária” e a “armadilha da modernização” — requer que os autocratas modernizadores da região atinjam seus objetivos mais imediatos: Estados fortes, economias desenvolvidas e cidadãos modernos. Não está claro, no entanto, se conseguirão. Afinal, quanto de pensamento crítico pode ser desenvolvido em sociedades que, no estágio atual da história, restringem o acesso à informação? Como controlar a religião quando líderes ainda contam com instituições religiosas para legitimar suas decisões? Quanto podem as economias se desenvolver quando a maior garantia de vantagem competitiva de uma empresa é sua proximidade com o poder local?

É no campo da reforma econômica que os limites do chamado projeto modernizante ficam mais evidentes. De acordo com Rabah Arezki, economista-chefe do Banco Mundial para o Oriente Médio e Norte da África, as economias de muitos Estados árabes “reformistas” seguem sendo muito pouco competitivas e encontrarão dificuldades para atingir os níveis de crescimento exigidos pelo crescimento demográfico. Não é preciso ser um fundamentalista de mercado para ver que lições sobre cultura de empreendedorismo não são um bom substituto de uma economia justa e com oportunidades iguais. Ainda assim, os “modernizadores” mais venerados têm caminhado na direção errada. Yazid Sayigh documentou como, sob o governo de Sisi, o Exército egípcio vem aumentando seu papel na economia, frequentemente às custas do setor privado. O Exército do Egito é um importante ator no setor imobiliário, na fabricação de massa, na agricultura, na pesca e na mineração — com planos de “produzir de 3% a 5% da oferta mundial de titânio e zircônio na próxima década” — e outras atividades alheias à competência da maioria das forças armadas modernas. Com relação à Arábia Saudita, Karen Young observou como o fundo de investimento público de 325 bilhões de dólares do príncipe herdeiro “está afastando oportunidades de investimento privado” e deixando “pouco espaço […] para o crescimento de novas empresas”. Críticos passaram a ver o fundo como um “Estado dentro de um Estado” devotado a “elefantes brancos” como Neom, a “cidade do futuro”, com robôs trabalhadores e praias cuja areia brilha no escuro, que MBS está construindo no Mar Vermelho.

O fracasso dos modernizadores em desenvolver suas economias pode ser visto no desempenho dos países árabes no Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation (que mede abertura de mercado, eficiência regulatória, Estado de direito e tamanho do Estado). Não é surpresa que os EAU são os mais bem posicionados nesse índice, sugerindo mais uma vez que estão em uma trajetória verdadeiramente diferente dos demais países árabes. De 2011 a 2019, subiu do 69º para o 93º percentil em termos de liberdade econômica. O Marrocos também melhorou (do 44º para o 65º percentil). A nota da Tunísia diminuiu ligeiramente desde 2011 (do 32º para o 29º percentil), provavelmente devido à inflexibilidade de seu mercado de trabalho. Mas Arábia Saudita e Egito também caíram no índice — aquele, do 63º para o 43º percentil, e este, do 38º para o 22º percentil — , quedas que tiveram menos a ver com proteções aos trabalhadores do que com a resistência sistemática a uma economia genuinamente aberta e justa. Enquanto ambos os países controlarem a vida econômica tanto quanto controlam a vida política, é improvável que tanto a “consolidação autoritária” quanto a “armadilha da modernização” estejam em seu horizonte.

Haveria uma terceira possibilidade? Cinco anos atrás, quando ainda ardiam as ruínas do que hoje deve ser entendido como apenas o primeiro estágio da Primavera Árabe, argumentei nestas páginas que o caminho adiante para os países árabes poderia ser por meio do tipo de liderança modernizadora que os novos autocratas árabes dizem oferecer. Mas é possível que o pressuposto por trás desse argumento — que a democracia no mundo árabe enfrenta barreiras estruturais importantes que apenas um homem-forte é capaz de superar — precisa ser revisitado. Décadas de sabedoria social e científica foram testemunhas da importância da industrialização, da urbanização, do desenvolvimento econômico e de outras condições estruturais para moldar as possibilidades democráticas de um país, e é verdade que muitos, se não todos, os países árabes seguem sendo pouco desenvolvidos para os padrões ocidentais. Mas, embora não se espere que um país de renda média-baixa como Egito ou Marrocos seja capaz de manter um nível de democracia comparável com França ou Coreia do Sul, deveríamos esperar que não possa manter democracia alguma? Escrevendo quase vinte anos atrás, Alfred Stepan e Graeme Robertson observaram que, em relação ao PIB per capita, muitos países árabes eram eleitoralmente fracos. Isso não significa simplesmente que seu desempenho seja baixo — também sugere que têm potencial para melhorar.

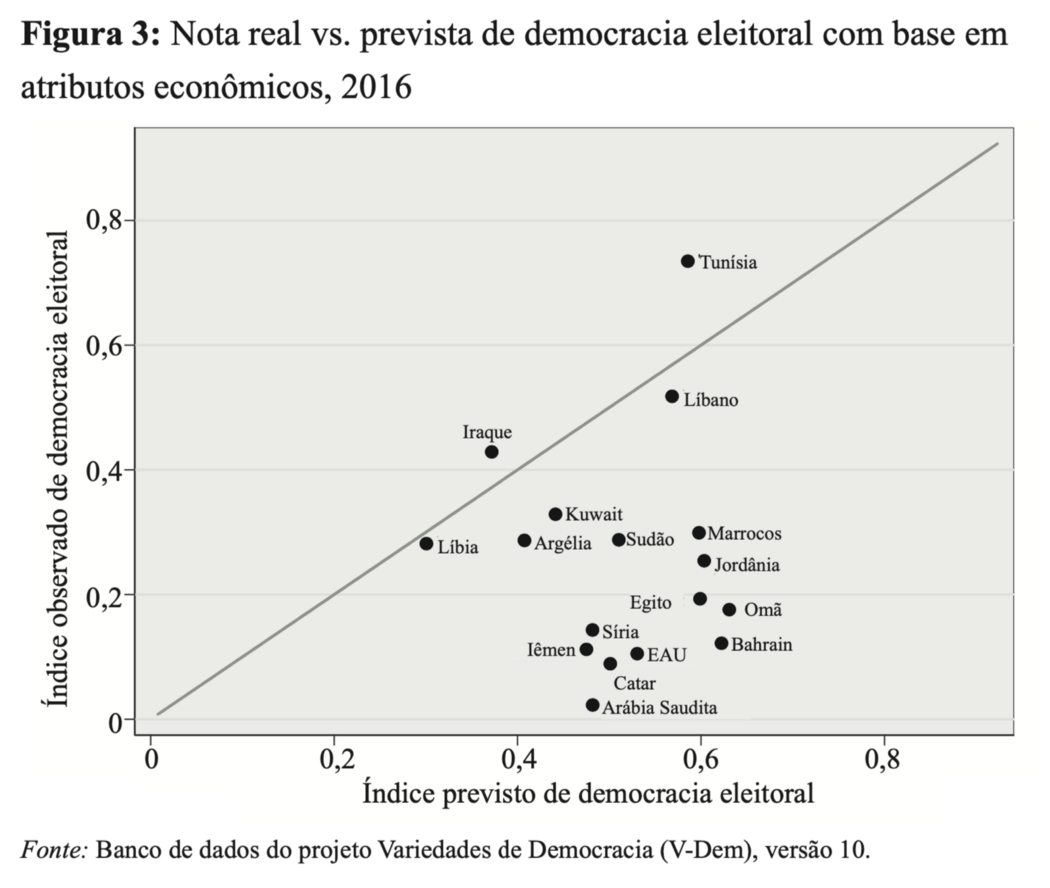

Para conseguirmos enxergar o tamanho do potencial democrático, fiz uma análise estatística simples. Primeiro, rodei uma regressão das notas de democracia-eleitoral do V-Dem para todos os países (exceto os países árabes discutidos neste artigo) de 1996 a 2016 contra as medidas incluídas na base de dados de PIB per capita, crescimento econômico, população, a nota do país no indicador de efetividade de governo do Banco Mundial (como proxy de capacidade estatal) e pertencimento à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (para refletir o que sabemos sobre como o petróleo distorce as perspectivas democráticas de um país). Então usei os resultados dessa regressão para prever a nota esperada de democracia eleitoral para cada país árabe em 2016, dada sua renda per capita e outras características estruturais. A Figura 3 mostra como a nota real de democracia eleitoral de cada país se compara com a nota esperada. Países abaixo da linha de 45° possuem menos democracia eleitoral do que o modelo prevê, e quanto mais abaixo da linha um país está, pior é seu desempenho. Embora uma análise mais sofisticada seja sem dúvida possível, e há considerável incerteza nas estimativas, o fato de que a maioria dos países árabes se encontra abaixo da linha ilustra o que Stepan e Robertson observaram há quase vinte anos: o mundo árabe possui mais espaço para a democracia do que julgamos.

Como o mundo árabe poderia aproveitar esse potencial democrático? À medida que uma nova administração americana se inicia, podemos ser tentados a demandar pressão renovada sobre os autocratas para respeitar os direitos humanos e até mesmo permitir competição política. Mas se a democracia chegar ao mundo árabe, não será por causa da bravura dos autocratas em aceitá-la. Será porque a democracia venceu a discussão. E, para que isto aconteça, os árabes comuns precisarão de evidências de que ela pode oferecer mais do que o caos e a discórdia.

……………

………….

Ajudaria se as transições na Argélia e no Sudão fossem bem sucedidas. Mas hoje, um árabe que tentasse vislumbrar o que a democracia teria para oferecer só teria um lugar para procurar: Tunísia. Normalmente nos referimos àquele país como sendo uma democracia consolidada, tendo passado no teste de duas transições de poder de Samuel Huntington em 2019, mas nenhum observador sério da Tunísia concordaria. Sharan Grewal nos alertou que a Tunísia permanece vulnerável à “ascensão de um homem-forte popular” que poderia tirar vantagem da “crescente desilusão com a democracia” retratada neste ensaio. E, embora devêssemos resistir à tentação de tirar conclusões a partir dos resultados de uma regressão simples e cheia de ruído, a análise apresentada na Figura 3 sugere que a Tunísia possui um desempenho positivo, porém modesto, dado seu nível de desenvolvimento e outros atributos. Assim como o baixo desempenho sugere um potencial democrático, um desempenho melhor sugere a possibilidade de decadência democrática. Os esforços da nova administração americana — e de aliados da democracia árabe em todo o mundo — seriam mais bem aproveitados na prevenção desse preocupante potencial. Enquanto árabes lidam com a escolha entre a promessa das urnas e os devaneios do déspota, a Tunísia precisa ser transformada em uma refutação poderosa do novo apelo autocrático, e não em sua prova cabal.

………….

…………

……………