A morte do herói

por Jéssica Cristina Jardim

…………………

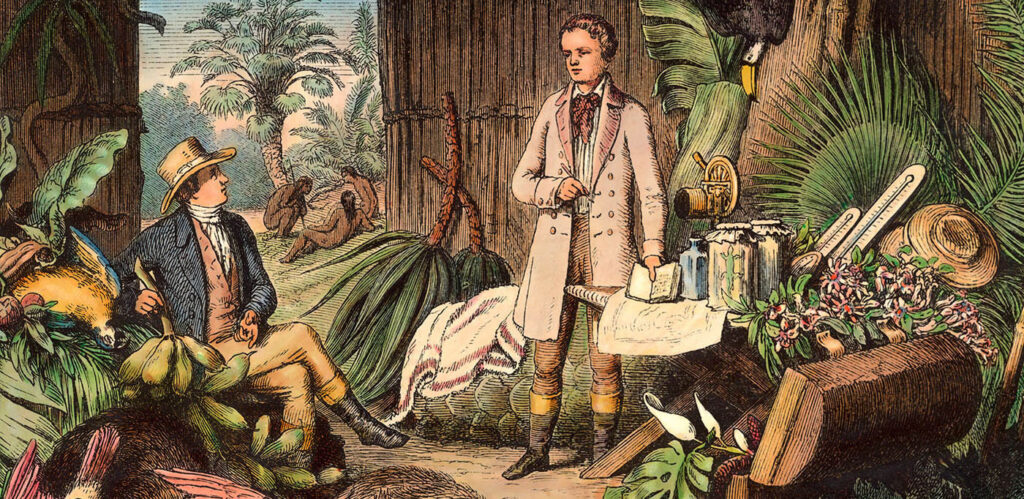

“Também os heróis derrotados e as revoluções de nossos dias, as infâmias e as esperanças mortas e ressurrectas: os sacrifícios fecundos. Quando Alexander von Humboldt investigou os costumes dos antigos habitantes indígenas das mesetas de Bogotá, ficou sabendo que os índios chamavam de quihica as vítimas das cerimônias rituais. Quihica significava porta: a morte de cada eleito abria um novo ciclo de 185 luas.”

…………………………….

Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina

…………………………..

……………………….

O percurso dos vivos pelas ruínas do teatro histórico brasileiro é um caminho inevitavelmente permeado pela morte: dessa morte que é evidência da debilidade da memória contra o fatal esquecimento; que é símbolo da falha programática de nossos heróis; que está no próprio cerne do acontecimento teatral, irrecuperável em si mesmo. Essa morte, naturalizada, é da mesma essência do processo de formação de nossa história, permeado pelas dores da colonização e de uma formação política que se fez frequentemente de forma violenta. A normalidade contraditória de seu prolongamento histórico choca-nos, em 2020, pelo aspecto terceiro-mundista da manifestação da pandemia de Covid-19 no Brasil, e reveste-se ora de temor ora de banalidade. Transposta aos palcos oitocentistas, revela de nossa parte uma estranha disposição, ainda no momento de formação do teatro brasileiro, para a aceitação da morte com um distanciamento que beira à irrealidade. Assistimos à morte de um outro, com o qual fragilmente nos identificamos, e cuja queda nos comove apenas momentaneamente: nossa função como espectadores é regida pela crença latente de que essa morte é de todo modo inevitável.

Em uma dimensão memorialista, escrever sobre a morte do herói no teatro brasileiro, em um recorte que cobre as décadas de 1838 a 1869, é tentar trazer à luz da narrativa algo que foi perdido. Um olhar mais detido sobre nossa dramaturgia histórica, principalmente oitocentista, revela um estranho fascínio pelas visões da morte que ocupam o palco ou o fora de cena do palco brasileiro. Pois é de se notar a estranha obstinação sobre a morte ou queda do herói, sobretudo considerando-se que os gêneros dramáticos se assentam justamente nas ações e decisões do protagonista. Neste momento, em que nos preparamos para o cumprimento do tríptico 1822, 1922 e 2022 — Independência do Brasil, Semana de Arte Moderna e a terceira ponta, situada em um futuro permeado de projeções e incertezas —, é um interessante exercício intelectual e afetivo observar a formação de nosso primeiro teatro nacional em um século que tanto diz sobre nós mesmos e que ainda reverbera, mesmo que silenciosamente. Sustenta-nos a crença, ainda romântica, que vê a história como ensinamento do passado legado aos tempos futuros, “folhas do livro eterno desdobradas / aos olhos dos mortais”, nos versos de Gonçalves Dias.[1]

Ao historiador-dramaturgo, diante dos heróis derrotados ou vencedores, todos assentados no passado, cabe a ternura de Michelet,[2] de dar voz a mortos que, uma vez narrados, podem retornar “menos tristes aos seus túmulos”. A mesma ternura que conduz Old Mortality, personagem do romance homônimo de Walter Scott,[3] a percorrer as sepulturas da Escócia e a efetuar o “dever sagrado” de cuidar dos monumentos da morte, “renovando aos olhos da posteridade os decadentes emblemas do zelo e dos sofrimentos de seus antepassados” — imagem do sábio ancião que, prestimoso, honra a memória dos que viveram antes de si pelo cuidado para com suas lápides: ele as limpa, preserva as inscrições que contém seus nomes e rende-lhes visita em meio à solidão de séculos. A recompensa pelo contato íntimo com a morte, resquício do passado, é o aprendizado dos tempos, um aprendizado que, antes de factual, se reconhece afetivo.

…………………

………………..

O herói da cosmovisão clássica, munido de poderes extraordinários, permanece na modernidade representativo de um ideal de ser humano de forte cor emocional e distinto não tanto por suas ações, mas por seu modo de pensar e por seus sentimentos. Por esse motivo, Hegel[4] o define em conformidade com a necessidade do Espírito universal, coincidindo nele “o objetivo da paixão e o da Ideia” em seu contributo para o desenvolvimento racional da história. Contudo, aqui falamos no “sentido vetusto, mas confuso” do termo herói, na expressão do crítico Anatol Rosenfeld,[5] que, observando as dramaturgias de Jorge Andrade, Dias Gomes e do Teatro de Arena, perceberia os prolongamentos do conceito no teatro brasileiro moderno na figura de um “herói humilde”, porque “naufragando num mundo mediado pelos processos que o oprimem”.[6]

A percepção de Rosenfeld, inserida em um processo que se alonga e intensifica na dramaturgia brasileira desde o século XIX, fica evidente na impersistência da ação heroica, reiteradamente defrontada com a possibilidade de falha ou de inutilidade, e cuja punição certa é a morte ou a queda. Tomando parte, décadas ou séculos antes, da emancipação política brasileira, nossos heróis têm no erro o seu ponto de convergência, já que toda ação anterior ao brado do Ipiranga é inútil ou anacrônica. Tendo como único referencial de realização possível o ano de 1822, o desenrolar histórico manifesta-se, por fim, como intuição, como impressão inerente à personagem, mas nunca como acontecimento historicamente situado, deslocando-se da circunstância de acontecimento efetivo à de ironia dramática. Esse anacronismo materializa-se no palco como violência física direcionada aos heróis e, principalmente, como uma ameaça de apagamento histórico atenuada, apenas, pela narrativa literária.

O século da fantasmagoria, para o qual a imagem do herói vencido e supliciado exerceria um encanto em particular, conduziria com frequência ao cadafalso aqueles que ousassem levar adiante um projeto político assentado nos tempos futuros. Contudo, uma vez proscrita pelo decoro oitocentista até quase a década de 1870, a morte do herói raramente seria posta em cena materializada pelo corpo do ator. João Roberto Faria[7] lembra muito pertinentemente que mesmo em um teatro voltado a discutir os temas da escravidão, em cujo cerne a violência é intrínseca, as convenções teatrais impediriam essa visão explícita da violência, relegada quando muito à narrativa. Porém, sua insistência como ideia recairia no fato concreto de ser essa uma das poucas possibilidades de desfecho para o protagonista, diante de um mundo de ações e decisões limitadas. Tais dramas seriam a materialização de um heroísmo idealmente desejado, mas cuja realização efetiva seria por vezes intransponível por uma barreira de décadas e até mesmo séculos.

O Tiradentes que ao final do século seria representado em simetria cruciforme por Pedro Américo tomaria seu lugar na dramaturgia brasileira, já no final do século XIX, como símbolo de um heroísmo integrado a um ideário nacionalista romântico e, por fim, anunciado como futura ruína da violência praticada. Torturado e esquartejado, permaneceria até o teatro brasileiro moderno como parte intrínseca de um imaginário político que deságua obstinadamente em violência, como se verá em Arena conta Tiradentes, de 1967. Aos dramaturgos românticos, é desde logo comum a ideia de que “Tiradentes já pertence ao futuro!”,[8] suas ações encontrando sentido e justificativa tão somente no devir. Assim seria todo discurso subjacente à narrativa dramática da Inconfidência Mineira, fundamentado nesse anacronismo pressentido da ação heroica, geralmente pago com a vida.

…………………..

………………..

De fato, o poeta Gonzaga, personagem do drama de Constantino do Amaral Tavares,[9] meditaria sobre a ilegitimidade da causa pela qual sacrificava a própria vida, não em termos de ideia, mas de integração a seu tempo histórico. Por fim, pode tristemente constatar: “um herói, nunca o poderei ser; um mártir, talvez”. Da mesma forma, o poeta visionário em Gonzaga ou A revolução de Minas, de Castro Alves,[10] veria seu senso de dever permeado de idealismo para com uma causa nacionalista avant la lettre conduzi-lo irresistivelmente à condenação e ao degredo. Confundindo o amor pela pátria e a sua paixão individual, diante da queda, seu único desejo é o de suscitar ao menos a lembrança, ainda que pálida, das tentativas heroicas silenciadas pela violência de um Estado opressor: “é uma coisa muito pura… Uma memória como a de um povo!”.

Constatar a ausência tanto material quanto ideológica das condições necessárias a uma revolução no Brasil, ou, antes, reconhecer sua debilidade diante de um Estado amplamente violento, traria um desfecho mais positivo a um herói da envergadura de Amador Bueno. Mantendo seu juramento de fidelidade à coroa portuguesa, um século antes dos Inconfidentes, veria a emancipação política brasileira como evento escrito nas páginas do devir, dentro do qual lhe caberia apenas “a glória de ouvir dizer um dia pela posteridade de sobre o seu túmulo: — ‘Ele foi fiel a seu rei!’”.[11] Essa consciência levaria Amador Bueno a se tornar, no curso do século XIX, o representante por excelência dos sentidos de lealdade e da honra do herói nacional, a quem só se solicitaria a inação, o estatismo e a espera pelo desenrolar de uma história que desembocaria naturalmente no Império a partir de 1822. Sua possibilidade de ação concentra-se apenas em torno do discurso, em um teatro de bases retóricas, como serão geralmente as peças históricas do período.

A presença do sobrenatural, tão comum a um romantismo mais imaginativo, apareceria nas peças históricas por vezes de maneira alegórica, pela metáfora da sombra, reminiscência que traz aos viventes uma mensagem mais esclarecida e oriunda de uma dimensão pós-morte. É o caso do drama Bartolomeu de Gusmão, de Agrário de Menezes. Ao narrar a condenação do injustiçado padre precursor da ciência aérea, o dramaturgo o traz de volta ao palco como uma sombra habitando entre os vivos. Em um discurso admoestador que é também vingança material contra seus detratores, Bartolomeu desafia-os: “vede, se, qual foi a sorte do descobridor, podeis matar a descoberta!… vede se há também uma feitiçaria para iludir o futuro… vede se há uma Inquisição para queimar a ideia!…”.[12] Conflito semelhante persegue o primeiro herói da peça histórica brasileira, no Antonio José ou O poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães. A morte é prenunciada como desajuste entre o desenvolvimento intelectual do herói e o de seus contemporâneos, ou, antes, entre o gênio e os interesses de um Estado enfraquecido moralmente. No momento de sua queda pode lamentar tão somente pela inexistência de “um braço forte, um braço de gigante, / que entre nós se levante, e nos sustente!”.[13]

Representantes de um dilema que perpassa a própria possibilidade de existência dos heróis no centro de uma nação ainda ferida pelos prolongamentos históricos da colonização — para usar termos modernos, “infeliz da nação que precisa de heróis”[14] — as peças históricas brasileiras comungam do ideal de que, uma vez realizada a Independência e uma vez centralizado o poder nas mãos de um “braço forte”, um imperador nascido em solo brasileiro, as revoluções anteriores suscitadas por heróis em esfera individual ou coletiva não esboçariam mais sentido. A cena final de Coroação da virtude, drama de Antonio Joaquim Leme, nos faz conhecer a contradição de que se, por um lado, em perspectiva histórica, o herói é moralmente imprescindível, pois é preciso que uma nação gere heróis, sua existência material é problemática, porque aporta em si um desajuste que em curto prazo representa a ruína de uma ordem estabelecida e, em poucas palavras, violência e destruição. Uma personagem central da peça exclama: “Meus amigos, faz-se desnecessária a revolução, estão quebradas as cadeias da tirania, e acompanhemos exultantes de glória ao Augusto Príncipe D. Pedro, que proclamou nos campos do Ipiranga a nossa liberdade: — (um brado) Independência ou morte!”. O acontecimento da independência haveria fechado positivamente um ciclo de heroísmos e martírios.

Essa visão da morte pode ser mais bem compreendida a partir de uma ideia, ou antes, uma obsessão, que encanta a peça histórica brasileira e a reintegra à literatura da América Latina, e mesmo à literatura das Américas em conjunto. Penso na crença de que o martírio e a violência são processos necessários ou inevitáveis ao encaminhamento histórico. Essas constantes, muito embora, não as trouxemos de Hugo, Dumas ou Garrett — tão importantes para as ideias teatrais quanto para os fundamentos dramáticos que assentam a peça histórica como gênero romântico por excelência. Apesar de também presentes nas peças históricas europeias, pelo ideal do personagem central sacrificado seja por amor, seja por conjunturas políticas, a integração desses martírios a um quadro geral de construção nacional é uma constante particular no continente americano. Busco observar seu aparecimento nas peças históricas brasileiras como que respondendo à questão específica de seu enquadramento em um projeto nacionalista que assenta suas bases no futuro narrativo. Referência ao mito sacrificial, como o entende Alfredo Bosi,[15] “o risco de sofrimento e morte” é percebido, sem hesitação, como o “cumprimento de um destino”.

Percepção inevitável aos povos submetidos alguma vez à colonização.

Sabe-se que o colapso do mundo dos personagens centrais é uma das bases da elaboração da poesia épica, cujas influências chegariam ao teatro histórico, e por isso o lamento presente em A confederação dos Tamoios instiga a necessidade de oposição e mobilização em totalidade, não apenas contra um inimigo comum, mas contra o próprio movimento da história, pela violência materializada pelo invasor europeu e direcionada àqueles “que chegaram primeiro”. Os conhecidos versos — “Todos morramos, sim; porém mostremos / Que sabemos morrer como tamoios, / Defendendo o que é nosso, e a liberdade, / Que antepomos a tudo, à própria vida”[16] — plasmam o caráter de cada membro da comunidade, cuja virtude está em encaminhar-se irresistivelmente em direção ao próprio fim. Não estando individualmente envolvidos no conflito, não estão postas em questão a força ou a fraqueza espirituais demonstradas diante dos acontecimentos inevitáveis. E mesmo quando trazida à tona, como elemento inseparável da virtude guerreira, a coragem – sua invariabilidade, mas também sua variabilidade — ocupa diferentes configurações nas peças históricas e media a construção do personagem dramático a partir de um contributo da personalidade histórica, no embate entre a moral épica e a necessidade do elemento lírico no drama.

Há divergências de base, porém, na expressão dessa dramaturgia histórica na América Latina. A palavra-chave dessa especificidade é regulação do Estado. Afinal: a favor de quem e contra quem escrevem os literatos oitocentistas? Um olhar rápido sobre a história brasileira explicita uma estrutura geopolítica que se decantava em um Império diretamente envolvido com a produção intelectual e artística, na qual as peças históricas eram duplamente controladas pelos conservatórios dramáticos e pela base narrativa do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Principalmente, a figura de D. Pedro I e D. Pedro II, heróis-modelo confirmados pelo curso de uma história positiva e de um desenvolvimento político nacional que, na consciência dramatúrgica, encontrara um desfecho feliz. Abundam poemas encomiásticos e elogios dramáticos que vêm cantar sob o “templo da glória” o “nome do herói brasileiro”, “do herói, ramo de heróis, de heróis origem”, D. Pedro I, “já de imortalidade revestido”.[17] Sua força personalista é tal, que a mera menção bastaria à resolução do nó dramático. O “drama da independência”, na expressão de Joaquim Norberto Sousa e Silva,[18] constitui-se por si só em um enredo dramático comum e quase autônomo.

No mesmo período, os heróis, sobretudo, do romantismo argentino, seriam construídos dentro de sentidos de regulação política diversos, numa escrita substancialmente contrária ao Estado, não podendo encontrar na figura do ditador Juan Manuel de Rosas um modelo para o heroísmo nacional. Esse é o tema da sátira incisiva El gigante Amapolas, peça cômica em um ato, de Juan Bautista Alberdi. A intelectualidade argentina negaria todo apoio ao seu governo, e um drama como La revolución de Mayo traria à tona a consciência de que mudanças políticas ainda não se tinham concretizado, dentro da percepção de que “a tirania reina… porque reina o tirano”.[19] Quando comparados, os romantismos brasileiro e argentino suscitam a reflexão sobre o papel da regulação do Estado na literatura e, de fato, “tanto os argentinos conheceram os textos dos brasileiros quanto estes leram a produção dos hermanos, sobretudo no período em que a Argentina vivia sob o domínio da ditadura de Rosas, e o Brasil vivenciava os tempos áureos do Segundo Reinado”, nos termos de Maria Eunice Moreira,[20] “se, no Brasil, a literatura reforça o poder instituído, na Argentina, ao contrário, a formação dessa literatura transforma-se em elemento de contrapoder”.

O ponto de encontro, contudo, dessas dramaturgias gestadas em contextos tão diversos situa-se naquilo que o crítico Emilio Carilla[21] expõe como “sinais distintivos do drama romântico hispanoamericano”, isto é, “a violência e a ênfase”, e ainda, a percepção de que há um heroísmo que se expressa de maneira francamente desnecessária em nações já fragilizadas pela violência de outras eras. De fato, o romancista Domingo Faustino Sarmiento,[22] no Facundo o Civilización y Barbarie, não deixaria de notar a “resignação estóica para a morte violenta” própria do povo argentino, “um dos percalços inseparáveis da vida, uma maneira de morrer como qualquer outra”. E essa impressão não poderia escapar ao projeto político e ideológico de Alberdi[23] para a república argentina, como dilema e paixão latino-americana: “todos aspiramos a ser heróis, mas ninguém se contenta em ser homem”.

…………………………

……………………

Para a América Latina, já começava a emanar um novo modelo de heroísmo independentista mais propriamente americano, ou, melhor dizendo, calcado em um modelo norte-americano, na figura de George Washington, “herói da ordem por excelência”, idealizado por Alberdi por primar por um sentido de construção nacional em detrimento das vitórias bélicas. O domínio ideológico dos EUA, pressentido logo nos primeiros anos do século XX como possível risco à soberania das nações latino-americanas — pois, nas palavras de um intelectual brasileiro como Manuel Bonfim,[24] “defendendo-nos, a América do Norte irá, fatalmente, absorvendo-nos” — essa influência seria mais bem compreendida em literatura pela leitura inescapável e hoje bastante esquecida do romancista norte-americano Fenimore Cooper.[25] Enquanto a crítica europeia, nas figuras de Ferdinand Denis[26] e Almeida Garrett, insistiria sobre “o clima e o aspecto da natureza” como “influência direta sobre as inspirações poéticas”, o romancista legaria à literatura romântica das Américas uma imagem incontornável do genocídio praticado em relação aos povos nativos, como morte desigual e sacrifício que permeiam a integração violenta do Novo Mundo ao Ocidente.

A partir do romance histórico de Cooper, ficariam gravadas no imaginário e no discurso sentimentais oitocentistas as palavras do velho indígena, pressentindo a inevitável queda de sua nação: “Onde estão as flores destes verões? Morreram uma a uma. O mesmo se deu com toda a minha família. Todos os meus parentes partiram para o país dos espíritos. Eu estou no topo da montanha e é preciso descer ao vale; e quando Uncas me seguir, não mais restará uma única gota do sangue dos Sagamores, porque o meu filho é o último dos Moicanos”. Reverberando imediatamente na produção teatral dos EUA, no concurso promovido pelo ator romântico Edwin Forrest, em 1828, com o objetivo de suscitar a escrita de uma peça de tema nacional, a tragédia Metamora, ou O Último dos Wampanoags, de John Augustus Stone, cumprindo o arco dramático com uma visão da morte já anunciada desde o primeiro ato da peça, em meio aos túmulos deteriorados dos antepassados, traria a cena do fuzilamento do indígena Metamora diante do espectador.

Essa imagem serviria frequentemente de medida para a comoção suscitada pela representação do personagem heroico nacional nos países da América latina. De fato, na Argentina, Domingos Sarmiento aproximaria as obras de Cooper à de Esteban Echeverría, poeta máximo do romantismo argentino, pelas “descrições de usos e costumes que parecem plagiados do pampa”.[27] No Brasil, Cooper seria visto como referência para as artes e para a observação científica da natureza nas Américas, traduzido e publicado em edições de alta circulação e ao lado de escritores como Alexandre Dumas, Walter Scott, Eugenio Sue e Henriette Stowe. Enfim, considerado o “Walter Scott americano”, sua obra seria reiteradamente posta em comparação com a de Gonçalves Dias, na polêmica encabeçada pelo influente crítico português Pinheiro Chagas, para o qual o autor da Canção do Exílio não teria alcançado níveis expressivos comparáveis aos do norte-americano. Em sua defesa, a crítica brasileira[28] da época lembraria a verdade e o pathos presentes na obra de ambos. Afinal, “Uncas, no momento de ser reconhecido como o último chefe moicano, não é mais belo do que I-Juca-Pirama, abraçado antes de morrer pelo pai, que momentos antes o amaldiçoara. Ambos são verdadeiros, ambos comovem”.

No entanto, o grande tema do indígena brasileiro seria encontrado mais na poesia épica e no romance do que no drama, como em Iracema, de José de Alencar, fazendo-nos retomar a reflexão sobre a intensa função ideológica do teatro romântico em consonância com um projeto de Estado e de desenvolvimento nacional positivos, dentro do qual ao nativo restaria um papel quase nulo e um incômodo silenciamento ratificado pela violência. Nos poucos dramas históricos voltadas ao tema, como Cobé, de Joaquim Manuel de Macedo,[29] ou de passagem o Calabar, de Agrário de Menezes, o sacrifício do nativo, contudo, não o reintegraria a uma narrativa nacional, nem mesmo como ponto de partida para a construção da nacionalidade.

A cisão é efetiva, mas permitiria vislumbres da violência e da morte resultantes desse desencontro ideológico, desprovidas, contudo, do seu significado político e tendo como pano de fundo todo apelo simplificador do melodrama. Mesmo uma tragédia lírica como Lindóia, de Ernesto Ferreira França,[30] adaptação do poema épico O Uraguai, de Basílio da Gama, materializaria um recorte sentimental do drama da morte da personagem homônima, em uma abordagem principalmente lírica que isolaria e afastaria a peça do horizonte de leitura da obra em que se baseia. As “infaustas cenas” que aguardam os amantes Lindóia e Guaicambo, embora coincidam com a violência efetivada pelo colonizador, são sentidas antes como sofrimento poética e a-histórico. Os indígenas, embora menos integrados à construção do Estado nacional, são submetidos à mesma intimidação moral e física dos heróis legitimados pela narrativa histórica brasileira oitocentista, e são considerados igualmente anacrônicos em seus projetos e ações.

A visão da morte na peça histórica se dá discursivamente, como retórica almejando a um futuro, já que não se manifesta como ação física inserida no drama. O encontro do espectador com seu aspecto escatológico, grotesco, mesmo material, é evitado a todo custo. Destino comum, ela é um dado latente, que não se concretiza no palco: da morte, os heróis tornados mártires são conduzidos ao reino das ideias, à glória, às estatísticas, ao devir, à narrativa histórica, mas nunca à sua dimensão física e ao horror que deveria suscitar. Diante da morte atenuada pela beleza estética que naturaliza o inevitável desfecho, os espectadores podem retornam a seus lares tranquilizados, enfim, por uma posteridade que justificará qualquer sacrifício, e na qual todo discurso de violência se ajustará em uma visão totalizante, sobretudo, abrandados pela crença profunda, fundamentada no distanciamento dramático, de que o outro não coincide com o eu.

A morte do herói, dialogando com o ideal do sacrifício romântico, contudo adaptado a um contexto de violência não apenas ampla, mas constitutiva, reintegra a peça histórica à fragilidade do ser humano diante do movimento da história, diante da tirania e diante do poder. O sacrifício, justificado como necessário e inevitável, subjugaria sua função atuante na história, própria ao herói enquanto conceito, e o lançaria em ações geralmente mais morais do que ativas, refletindo no drama um ideal estático presente em suas fisionomias que refletiria a confiança no encaminhamento histórico nacional — dentro da regulação, emergiria a função simbólica do herói latino-americano, agora empenhado em construir ou manter uma base social já definida. A morte e, em seu cerne, a dor da falha, desprovendo o herói de sua função no presente, serviria à abertura de um novo ciclo de heroísmos, como quihica, calcados, embora, nos tempos futuros, estes posicionados à frente, inalcançáveis, movendo-se constantemente como a linha do horizonte.

………………

………..

Notas:

[1] DIAS, G. Últimos cantos. Rio de Janeiro: Tipografia de Paula Brito, 1851.

[2] Citado por DE CERTEAU, Michel. A escrita da história. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

[3] SCOTT, W. Old Mortality. London: Penguin Classics, 1975.

[4] HEGEL, G.W.F. A Razão na história: uma introdução geral à filosofia da história. São Paulo: Centauro, 2001.

[5] ROSENFELD, A. O Mito e o Herói no Moderno Teatro Brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 1982.

[6] GUINSBURG, J.; FARIA, J.R.; LIMA, M.A de. Dicionário do teatro brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 2010.

[7] FARIA, J.R. Teatro e abolição: A cabana do pai Tomás nos palcos brasileiros. Teresa – revista de literatura brasileira (USP), 1(20).

[8] ALMEIDA JÚNIOR, F.P. de. A redenção do Tiradentes: drama histórico em um prólogo, três atos e quatro quadros. Rio de Janeiro: Imprensa Mont’Alverne – Ferreira & C., 1893.

[9] TAVARES, C.A. Gonzaga, drama histórico em três atos. Rio de Janeiro: Tip. de F. A. de Souza, 1869.

[10] ALVES, C. Gonzaga ou A revolução de Minas. In: Teatro Completo. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

[11] SOUZA SILVA, J. N. Amador Bueno ou A fidelidade paulistana. Rio de Janeiro: Tip. Dois de Dezembro de P. Brito, 1855.

[12] MENEZES, A. de. Bartolomeu de Gusmão, drama em três atos. In Obras inéditas do Doutor Agrário de Menezes. Vol.1. Bahia: Tip. Constitucional de França Guerra, 1865.

[13] MAGALHÃES, Gonçalves de. Antonio José ou O poeta e a inquisição: tragédia. Rio de Janeiro: Tip. Imparcial de F. de Paula Brito, 1839.

[14] BRECHT, B. Vida de Galileu. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.

[15] BOSI, A. Dialética da colonização. São Paulo: Cia das Letras, 1992.

[16] MAGALHÃES, G. de. A confederação dos Tamoios. In TEIXEIRA, I. Multiclássicos: épicos. São Paulo: Edusp, 2008.

[17] ULTRA, J. F. A glória do Brasil. Elogio dramático. Campos: Tip. Patriótica de Eugenio Bricolens, 1848.

[18] NORBERTO, J. Brasileiros célebres. In Revista popular, São Paulo, 1860, n.5.

[19] ALBERDI, J. B. La revolución de Mayo. In Antologia de obras del teatro argentino. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro, 2007.

[20] MOREIRA, M. E. Hermanos e irmãos: As relações literárias entre os românticos argentinos e brasileiros durante o romantismo. In Teresa – revista de literatura brasileira (USP). São Paulo, 2013.

[21] CARILLA, E. El romanticismo en la America hispânica. Madrid: Editorial Gredos, 1958.

[22] Sarmiento, D. F. Facundo o Civilizacion y Barbarie. Buenos Aires; Biblioteca de la nación, 1910 [1845].

[23] ALBERDI, J.B. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Buenos Aires: Biblioteca del Congreso de la Nación, 2017.

[24] BOMFIM, M. A América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008.

[25] COOPER, F. O último dos moicanos. São Paulo: Nova Fronteira, 2018 [1826].

[26] DENIS, F. Scènes de la nature sous les Tropiques et de leur influence sur la poésie, suivies de Camoens et Jozé Índio. Paris: Louis Janet Libraire, 1824.

[27] SARMIENTO, D. F. Facundo o Civilización y barbarie. Buenos Aires: Biblioteca de la nación, 1910 [1845].

[28] SOUZA, J.P. Prefácio a Álvares de Azevedo ou Amores da mocidade: drama em 3 atos. São Paulo: Tipografia do Correio Paulistano, 1870.

[29] MACEDO, J.M. de. Cobé. In Teatro do Doutor Joaquim Manuel de Macedo. Tomo 2. Rio de Janeiro: Garnier, 1852.

[30] FRANÇA, E. F. Lindóia: tragédia lírica em quatro atos. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1859.

………….

…………