“Todo cretense é um mentiroso” e outros paradoxos na democracia

por José Reinaldo de Lima Lopes

…………………………………………..

O que fazer com os mentirosos? Pensando bem, eles se colocam à margem da boa convivência humana. Pode haver “mentiras” que todos reconhecemos e aceitamos: “O poeta é um fingidor”, escreveu Fernando Pessoa. E assim também as formas artísticas em geral são fingimentos, mimesis, imitações, pois todas elas de certo modo “fazem de conta”. O desenho de um cachimbo não é um cachimbo. Uma tragédia teatral não é exatamente um documentário. A escrita de ficção não é uma narrativa histórica.[1]

A mentira que interessa aqui é de outra natureza e torna impossível a vida em sua forma humana e social, degrada-a. No fundo a mentira é o uso viciado do instrumento mais importante desenvolvido pela espécie humana, a linguagem. É a linguagem que permite aos animais humanos realizarem sua maneira específica de viverem juntos e de cooperarem, de confiarem uns nos outros e, com isso, transformarem suas capacidades individuais em capacidades do grupo ou da espécie. A linguagem cria o mundo social em que vivemos, o mundo que ultrapassa a vida simplesmente orgânica. E por isso mesmo ela nos enreda em relações com os outros. A linguagem é o fundamento e pressuposto do que se chama civilização e cultura.

…………………

…………………

O mentiroso pretende escapar ou manipular essas relações. Seu propósito é usar e manipular os outros seres humanos pela linguagem. Ao mentir transforma os outros seres humanos em coisas quaisquer, como objetos que ele encontra pelo mundo. Mentindo, consegue reificar as pessoas, coisificá-las. Quando estamos desatentos, caímos muitas vezes nesses laços, nesse feitiço, nesse sortilégio das palavras do mentiroso, porque pressupomos normalmente que ele não está mentindo. E se estivesse mentindo, não o faria com descaramento completo, como fazem tantos hoje em dia. Porque pensamos assim, sua mentira tanto mais eficaz será quanto mais deslavada for. Isso é o mais insidioso na mentira que hoje se banaliza.

Essa pequena introdução serve para dizer duas coisas. Primeira, faz muita falta o estudo elementar da boa e velha lógica nas faculdades de direito. Os juristas têm uma disciplina, saber ou “ciência” toda ela discursiva. Fica fácil confundir as coisas com as palavras, as palavras com os sentidos e assim por diante. Seu conhecimento pode se transformar em arte do engano, sofisma, palavra da qual, aliás, procede sofisticado. Algumas sofisticações são complicações para desviar nosso olhar, enquanto o mágico das palavras realiza suas prestidigitações verbais. Pela sofisticação oculta o que realmente se passa ou o que realmente quer dizer. Engana, ou seja, mente. A mentira leva à chicana, e a chicana corrompe a justiça, objeto próprio do direito.

A segunda coisa, diretamente ligada à vida pública atual — brasileira e mundial —, é que têm pululado os mentirosos na política. E têm pululado numa dimensão muito maior e mais profunda do que aquelas mentiras analisadas no merecidamente célebre ensaio de Hannah Arendt sobre a mentira na política.[2] Aumentaram em número ou aumentaram em falta de pudor? Difícil dizer. O que se percebe é que estão em toda parte todo o tempo.

……………….

…………………

Como entender o que fazem? Como escapar dos laços que nos criam pelo simples discurso? Dois pontos podem ser destacados. Primeiro, deve-se distinguir a expressão de uma opinião dos crimes cometidos por palavras, e por isso, perceber que a defesa dos crimes cometidos por palavras como se fossem expressão de opinião é feita pelo mentiroso contumaz com desenvoltura, mas trata-se de uma forma de mentira. Segundo, para enfrentar esses crimes de palavra, hoje cometidos pela rede mundial de computadores, deve-se pensar na espécie de evidência, indício ou rastro que deixam, na espécie de smoking gun que podemos facilmente ver na mão, ou mais propriamente na voz, de quem comete o crime.

O assunto vem a calhar a respeito do espanto quanto aos crimes que se cometem na internet e dos discursos criminosos que pretendem abrigar-se sob a “liberdade de expressão”. O problema da mentira apresenta-se nesses casos da seguinte forma: parece que alguém está expressando uma opinião qualquer, mas está de fato fazendo outra coisa, como seja incitar os outros a cometerem crimes, a agirem violentamente contra seus adversários. Em outras palavras, parece que está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra. Parece que está expressando uma opinião, mas está cometendo um crime de palavras. Isso complica muito a percepção do que realmente acontece.

Imagine-se que o ex-marido ou ex-companheiro de uma mulher diga em rede social ou grupos de internet: “Fulana não presta. Vou acabar com ela. Ajudem-me a acabar com ela. Façam a sua parte para acabar com ela, se puderem.” Quem faz este discurso e o grava propositalmente para lançá-lo no espaço virtual sabe bem o que está fazendo. Trata-se da expressão de uma opinião? Ou se trata de um crime de ameaça cumulado com o de incitação ao crime (C. Penal art. 147, c/c art. 286)? Visto ser delito cometido por palavras — se for ameaça e incitação ao crime —, seria preciso esperar que a ameaça se concretizasse e se transformasse em outro crime para ser consumado? Seria preciso esperar que o ameaçante (já incurso no art. 147) se tornasse homicida (art. 121)? Antes disso, essas palavras não seriam mais do que palavras? E se outros seguissem seu estímulo, poderia ele livrar-se da responsabilidade dizendo que o ato do outro nada tem a ver com seu discurso, que se trata de duas coisas diferentes? E se em vez de se dirigir a seu grupo falando de sua ex-mulher, ele o fizesse falando de qualquer mulher porque, imaginemos, pensa ele que todas seriam capazes de ser tão ruins quando acha que sua ex-mulher foi? Ele não se referiria a sua ex-mulher em particular mas a todas as mulheres, ou a algumas mulheres que se parecessem com ela, pela profissão, cor da pele, gostos, etc. Mudaria de figura?

E se a ameaça fosse dirigida não a uma pessoa, mas a uma instituição: por exemplo, a uma universidade, a um hospital? Se, revoltado por não ter sido curado ou bem atendido no hospital ou admitido na universidade de sua preferência, ameaçasse atear fogo aos prédios ou sugerisse que a outros que o fizessem? Ou ainda, se considerasse que todos os hospitais são ruins e todas as universidades corruptas e antros de degeneração, sugerisse que qualquer um atacasse qualquer instituição hospitalar ou universitária? O que fazer?

A ameaça é daqueles crimes que se cometem “por sinais” e entre os sinais o mais poderoso de todos é a palavra, “pois a palavra é o principal meio de que dispõem os homens para exprimir o que lhes passa no espírito”.[3] Cometido pelas palavras, tais crimes provocam mesmo certas perplexidades num regime constitucional e liberal como o nosso em que a liberdade de expressão de pensamentos é garantida.

Esse é o ponto para a reflexão: certas expressões são apenas manifestação de opiniões, ou verdadeiramente crimes? Estariam cobertas pela “livre manifestação de pensamento” (Constituição Federal, art. 5o, IV)? Não se pode impedir preventivamente o uso da palavra, à moda do que se passa em Minority Report. Não se pode censurar. Mas uma vez usada a palavra, pode-se distinguir se houve ou não crime, e nesse caso é preciso diferenciar a expressão de um pensamento, que pode ser parte do que se discute aberta, franca e lealmente no espaço público, da ameaça e da incitação pública ao crime.

……………………

…………………………..

Mesmo um parlamentar, inviolável em suas “opiniões, palavras e votos”, não está autorizado a cometer crimes de palavras, nem estamos autorizados a confundir uma opinião, expressa no âmbito do espaço político e cuja finalidade é convencer racionalmente outros a aderirem ao que consideramos verdade, com um crime, que não faz apelo a razões mas a paixões. A diferença entre expressão de opinião e crime de incitação ou ameaça existe e precisa ser determinada. Um parlamentar é inviolável, diz a constituição quando expressa opinião na qualidade de parlamentar, não quando em rede social instiga seus seguidores a cometerem crimes contra alguém em particular ou não, ou identificado apenas por características identitárias ou de grupo. Naturalmente pode oferecer sua opinião carregada de emoção e apelando para a emoção alheia. Mas os dois casos precisam e podem ser distinguidos. É o exercício do cargo que lhe permite gozar de inviolabilidade, não qualquer atividade à margem de seu mandato. Ele goza de presunção a seu favor para evitar que seja perseguido por razões não declaradas, para evitar exatamente que seus perseguidores digam uma coisa quando na verdade estão fazendo outra.

Como distinguir uma situação de outra? Aqui a situação se parece com o paradoxo do mentiroso. “Todos os cretenses são sempre mentirosos. Eu sou um cretense, logo…” Logo o quê? Se sou cretense e se for verdade que todos os cretenses mentem, ao dizer esta frase estou mentindo? Uma mentira ou uma verdade? Se não estou mentindo, então a frase mesma não é verdadeira, pois pelo menos este cretense está dizendo a verdade neste momento. A ação de dizer a verdade desmente o conteúdo da frase. O que esse paradoxo revela? Há questões lógicas envolvidas e foram — e são — objeto de explicação e análise pelos filósofos.

Alguns disseram que neste caso a única solução do paradoxo está fora do encantamento das palavras: a frase (declarativa) não pode dizer nada sobre sua própria verdade. O melhor seria não levar o sujeito a sério, porque não diz nada que tenha sentido naquelas circunstâncias. Usa palavras compreensíveis, mas faz uma afirmação sem sentido. O paradoxo é “performativo”: aquilo que diz, pressupõe uma coisa — que está falando uma verdade e todos os cretenses, inclusive ele, mentem. Mas para ser verdade o que ele diz, seria preciso que ele não fizesse parte do todos.[4] Afirmar ou negar, falar alguma coisa faz-se sempre dentro da presunção da verdade. Se no uso da palavra presumíssemos a mentira de todos em todo o tempo voltaríamos à estaca zero: a sociedade humana seria impossível. Sem a presunção da verdade no discurso seria impossível haver confiança entre os seres humanos, na forma específica de sua vida comunitária. O que fazer com o cretense ou com o mentiroso? Não levá-lo a sério, “tratá-lo como um repolho”, diria um filósofo antigo.

Quem pretende equiparar a incitação ao crime e o crime de ameaça, cometidos por palavras, à expressão de uma opinião está querendo confundir-nos, como o cretense. Por isso a discussão das últimas semanas parecia paradoxal para muita gente: como se pode permitir que aquilo — que era claramente um crime e que foi realmente feito para ameaçar e em outros momentos incitar à prática de um crime — fosse ao mesmo tempo algo lícito?

O que tem acontecido na política — e não apenas no Brasil — dos últimos anos é que foram eleitos aqueles que não acreditam na política institucionalizada da democracia. Iludem-nos ao se candidatarem a cargos políticos, mas não estão dispostos a se submeter às regras, querem antes destruí-las. Sua mentira não se constata nas suas palavras, mas na distância “entre intenção e gesto”, na diferença entre o que dizem e o que fazem ou o que pretende fazer quando dizem certas coisas. A política democrática pressupõe o uso veraz e sincero da palavra. Na medida em que se aceita que a palavra pode ser insincera, dissolve-se a possibilidade da convivência política. A violência recíproca e generalizada cresce naturalmente nesse campo de mentiras.

E quando percebemos que a mentira é definidora de alguém e de sua maneira de ser, como podemos desqualificar suas palavras, como podemos ter alguma certeza? Primeiro observando: suas palavras são proferidas num momento, deram-se uma única vez, foi um infeliz acaso? Ou fazem parte de um modo de agir constante? Trata-se de um deslize, uma mentirinha à toa? Ou revelam uma pessoa na qual não se pode confiar, que pela sua forma constante de manipular o discurso colocou-se fora do jogo honesto e leal de uma conversa?

Para lidar com tais situações, a tradição jurídica ocidental acumulou um saber interessante: ao se interpretar um ato ou contrato, diz-nos a doutrina jurídica, deve-se estar mais atento à vontade do que às palavras. Quando há uma distância entre o que se diz e o que se faz, o que se faz indica melhor a intenção do que as palavras ditas. E assim, as atitudes de certa pessoa são a melhor expressão do que deseja.

O Digesto, aquele depósito da sabedoria prática romana, lembra-nos que o pretor estava disposto a desfazer os negócios quando percebesse que alguma das partes agira com “maquinações”, parecendo fazer uma coisa, mas de fato fazendo outra. Guarda-se a memória do ensino de Labeão, para quem isso — a má intenção ou dolo — se definia como o uso da astúcia, da falácia, da ‘armação” (machinationem) para enganar, iludir ou aproveitar-se do outro (Digesto 4, 3, 1).[5] O mentiroso, o falaz, falsifica. Às vezes pode-se pegá-lo pela discrepância entre o que diz e o que faz, às vezes ele exibe tão acintosamente sua mentira que ficamos mesmo paralisados, sem acreditar que possa estar exibindo sua mentira tão claramente. Mas acontece.

Também como remédio às discrepâncias entre o que se diz e o que se pratica foi conservada a regra de interpretação segundo a qual nos contratos deve-se atentar mais para o que se faz do que para as palavras usadas (Digesto 50, 17, 34) e nosso velho Código Comercial, de 1850, preceituava no art. 131 que na interpretação dos contratos devia ser levado em conta “o fato dos contratantes” como “melhor explicação da vontade das partes”. Esse artigo, que desaparecera no Código de 2002, voltou agora na redação do art. 113, § 1o, I , por força da Lei n. 13.874/2019.

…………………

…………………..

Pessoas assim mentirosas são como aqueles meninos que entram no time de futebol não para jogar o jogo, mas para destruir o jogo, para atrapalhar o jogo, ou para, num golpe baixo, durante o jogo quebrar a perna de um desafeto. Não estão jogando de verdade. O árbitro da partida deverá, a certa altura, expulsá-los. A expulsão do jogador não se dá pela gravidade da falta apenas. A falta pode ser grave, mas se não foi intencional, se não foi maldosa, será convertida em pênalti a favor do outro time, e “segue o jogo”. A expulsão se dá quando se constata a falta de fair play — de lealdade para com as regras e para com os companheiros, quando se constata que o jogador não foi ali para jogar segundo as regras. E é isso que tem acontecido.

Como todos estão vendo que o jogador não é leal, sua não expulsão desmoraliza o árbitro. Por outro lado, o jogador desleal hoje em dia não faz nada para ocultar sua deslealdade e a partida começa a tumultuar-se. O jurista não pode ater-se apenas à aparência do discurso: para qualificar a situação e as ações envolvidas deve olhar para o jogo inteiro, para o desenrolar-se da partida, para a prática dos jogadores.

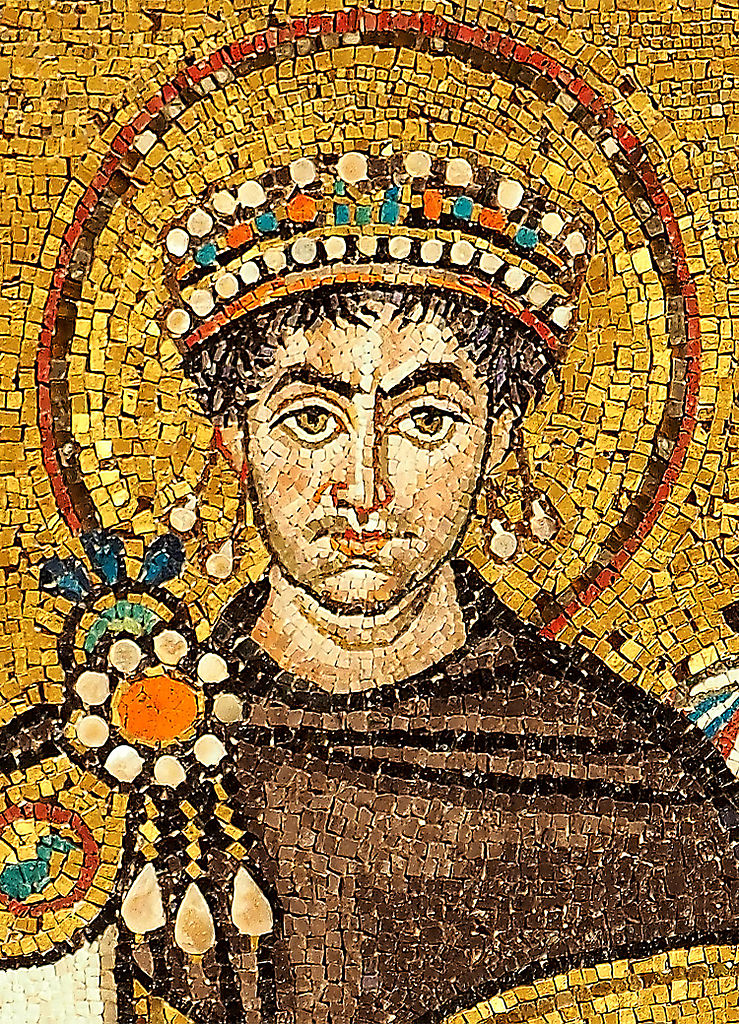

O melhor intérprete da intenção de alguém é, portanto, sua ação, ou, para usar uma expressão coloquial, “o conjunto da obra” de sua vida. Não reconhecendo esta evidência, nossa discussão começa a parecer bizantina, sofisticada demais, como se dizia, apegada aos detalhes sem ver o todo.

O que alguns atores do processo político têm feito é escancarar sua falta de fair play, sua falta de lealdade ao jogo, para ver até onde os outros aguentam, ou até dissolver a partida. Na verdade, entraram no jogo para escarnecer escancaradamente do jogo, dos jogadores e do público. Alguns juristas, em nome dos princípios liberais, têm medo da expulsar do jogador, e com razão. Nisso, contudo, não se dão conta de que estamos diante de um paradoxo performativo: o ator político entrou no jogo, mas não está interessado em jogar o jogo. Entrou para acabar com o jogo, porque na sua opinião o que se deve fazer é outra coisa.

A não expulsão do jogador não é um sinal de apego à boa legalidade: o jogador não pode reiteradamente mostrar que não quer jogar e continuarmos a julgá-lo por cada infração considerada singularmente. Seu comportamento habitual é sinal de desprezo pelas regras constitutivas do jogo mesmo. Lembremo-nos do caso da Alemanha de 1933, que foi cedendo e cedendo a quem havia entrado na política constitucional e dela valeu-se para aniquilá-la.

O apego ao detalhe sem ver o todo também apareceu na discussão sobre o flagrante delito. O que é e para que serve o conceito de flagrante delito? O flagrante é o equivalente jurídico de uma expressão do senso comum: a “mão quente”, “a fumaça no cano do revolver”, o smoking gun. A existência do flagrante, do smoking gun, permite que o autor do delito seja preso porque “está cometendo”, “acaba de cometer” ou é “imediatamente perseguido”. Imediatamente significa “depois, logo em seguida”. E no caso de já ter cometido e haver sido perseguido as circunstâncias permitem “presumir ser o autor da infração”. O flagrante serve para que apenas em casos excepcionais se prenda alguém antes de haver processo. É uma forma de proteção aos direitos individuais, é uma das garantias de presunção de inocência. Ela pode ser superada quando não há dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime e quando a reação é imediata.

No caso que o Brasil assistiu alguns dias atrás não havia dúvida sobre a autoria dos fatos, e nem que a reação havia sido imediata. O autor da infração não a negou — mesmo porque pública e intencionalmente cometida e dirigida ao público. Não apenas ele tinha o smoking gun nas mãos, ele confessava e se orgulhava do que havia feito. E foi perseguido, digamos, “imediatamente”, ou seja, logo depois, “assim que” terminou de consumá-la. No meu tempo de estudante, a doutrina e a jurisprudência haviam fixado esse prazo do flagrante em cerca de vinte e quatro horas. O prazo era menos importante do que as circunstâncias que levassem à certeza de que se tratava do autor do delito, que houvesse um smoking gun em sua mão. Se não houvesse dúvida da autoria, e se a perseguição tivesse sido imediata, qualquer discussão a respeito seria uma bizantinice. Claro que introduzir no caso a variante do “flagrante permanente” não acrescentou nem ajudou em nada e introduziu um perigoso precedente. Nisso os críticos do despacho inicial no caso tinham razão, mas o detalhe foi corrigido na decisão plenária.

Com tanta coisa em jogo, é bom que estejamos atentos às circunstâncias e ao processo no qual, infelizmente, nos envolvemos de uns anos para cá. Deixamos o jogo se tornar violento. Há anos o Supremo vem se omitindo com relação aos abusos cometidos por juízes e promotores de primeira instância. E abusos evidentes desde anos atrás para qualquer estudante de direito que estivesse no seu segundo ano de graduação (bacharelado). Há anos vem se expondo desnecessariamente por juízes tagarelas opinando fora dos autos, ou tentando tornar-se celebridades.[6] Para complicar as coisas, elegemos para os outros poderes da República gente que não está comprometida com as regras do jogo, e se interessa apenas no resultado que lhes seja favorável.

Já faz alguns anos que o Supremo Tribunal Federal aceitou jogadas claramente desleais, especialmente visíveis para o público de juristas.[7] Foi um pouco como o árbitro que deixa as coisas saírem de seu controle numa partida. Pode ser que haja como alterar esse rumo. Tudo depende de como queremos continuar com nossa vida civil e política. A vida política de uma República, no entanto, é contínua e, diferentemente do futebol, não tem hora para terminar e não tem um resultado ou pontuação fixa a alcançar, como no beisebol. Nosso árbitro continua, portanto, podendo retomar o controle do embate e colocar ordem no campo.

…………….

…………………………

………………….

Notas:

[1] V. Erich Auerbach. Mimesis. 2a. ed. São Paulo: Perspectiva, 1976; Paul Ricoeur. Temps et récit. II. Paris: Seuil, 1984.

[2] Hannah Arendt. A mentira na política: considerações sobre os documentos do Pentágono, in Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 1973.

[3] Tomás de Aquino, Suma de Teologia, IIa. IIa, Q. 72, 1.

[4] V. W. Kneale; M. Kneale. O desenvolvimento da lógica. Lisboa: Calouste Goulbenkian, 1972, p. 233-236.

[5] “À vista disto, [Labeão] define o dolo dizendo ser todo artifício, esperteza e ardil usado para enganar, iludir e defraudar a outrem.” (Digesto ou Pandectas do Imperador Justiniano, v. 1. (ed. Eduardo Cesar Silveira Marchi; Bernardo B. Queiroz de Moraes; Dárcio R. Martins Rodrigues) Trad. Manoel da Cunha Lopes Vasconcelos: São Paulo: YK Editora, 2017.

[6] Uma das coisas mais interessantes de se observar a esse respeito foi o comportamento dos juízes da Suprema Corte norte-americana em janeiro passado quando grupos de manifestantes invadiram o prédio do Congresso nacional dos Estados Unidos: silêncio total. Sabiam que o caso mais cedo ou mais tarde poderia chegar a eles. No Brasil, ministros de nosso Supremo soltaram notas de repúdio, esse novo gênero literário da moda, como disse alguém recentemente.

[7] As evidências em certos casos podem ser mais claras para quem conhece mais do assunto. Alguém que não conheça muito bem um jogo não consegue ver claramente tudo o que está acontecendo no campo ou no tabuleiro. Os leigos em direito podem ser desculpados de não terem visto o que se passava nos processos penais em Curitiba. Mas os juristas, como os fãs mais aguerridos de um jogo, logo viram que algo estava errado.

………..

……….