Tirania entranhada

por Desidério Murcho

Parece haver em muitos seres humanos uma urgência normativa excessiva, que não tem parte pequena de culpa não apenas nos piores crimes da humanidade, mas também nas tantas intimidações e humilhações que ocorrem diariamente longe dos olhares públicos. As normas, das mais banais às mais relevantes para a vida ética, são necessárias; é o excesso delas e a ânsia doentia de impô-las, ainda que nem estejam erradas, que é a mãe da dificuldade. Um dos papéis importantes desempenhados pelas normas é coordenar a acção colectiva da melhor maneira que se conseguir; mas o seu excesso, assim como as normas erradas e a ânsia de impô-las, são quase uma contradição nos termos, um desvio do papel importante e positivo das normas.

Algumas normas são em grande parte arbitrárias, mas não menos importantes por isso porque permitem coordenar a acção colectiva. É o caso de conduzir os veículos pela esquerda, ou pela direita: tanto faz, desde que se adopte uma e só uma das normas. E é preciso adoptar uma delas porque sem isso seria um caos no trânsito. Precisamos também de normas linguísticas, tanto sintácticas quanto ortográficas — mas algumas são melhores que outras porque permitem a expressão de mais ideias, introduzindo diferenças relevantes. Dizer “leio todos os dias” quer dizer que a cada dia a pessoa lê; dizer “leio todo o dia” quer dizer que a pessoa lê ao longo do dia inteiro. Uma norma sintáctica que não guarde esta diferença empobrece sobremaneira a língua porque embota o seu poder expressivo. Poderá ser boa para ir comprar couves, mas não para reflectir cuidadosamente nem para conhecer melhor a realidade.

E depois há as outras normas, que são de suma importância, como não matar inocentes, não violentar pessoas, não humilhar e não intimidar; ser generoso e atencioso, competente nas nossas funções profissionais e solidário. Estas são normas éticas, e mesmo aqui não estão todas ao mesmo nível: matar, violentar ou roubar alguém é certamente muito mais grave do que intimidar ou não ser atencioso ou generoso. Estas normas não são arbitrárias, no sentido em que não se trata apenas de coordenar a acção colectiva, sendo indiferente adoptar um ou outro conjunto de normas desde que todos as adoptem. Uma sociedade em que todos adoptam a norma de impedir as pessoas do mesmo sexo de casar e outra em que isso é permitido não são apenas diferentes; são eticamente muitíssimo diferentes porque a primeira é malévola e a outra não.

Isto significa que há diferentes normas, mas nem todas têm a mesma importância. Algumas têm uma importância ética tão marcada que precisam de ser impostas, ainda que contra a vontade de muitas pessoas, ou até da maioria. Se toda a gente, excepto uma, decidir intimidar as mulheres, é o resistente isolado que tem razão e não a maioria, e esta não tem mais razão do que teria se a situação fosse exactamente ao contrário. O bem não se mede por maiorias. Por outro lado, mesmo no caso de normas quase completamente arbitrárias e sem qualquer relevância ética, é preciso que sejam impostas, e muitas vezes por meio de uma autoridade central. É exactamente esse o exemplo anterior de conduzir os veículos pela direita ou pela esquerda: tanto faz, mas é preciso adoptar só uma dessas normas, e é preciso também impô-la. Em muitos casos, as normas que emergem naturalmente das decisões individuais são suficientes, e não é preciso normas impostas por uma autoridade central para que as coisas corram bem — e em alguns casos impor normas centrais é até muitíssimo pior. Noutros casos, porém, as normas que emergem naturalmente das decisões individuais tornam a vida pior para todos, e precisa-se então de uma autoridade central que imponha normas. Veja-se dois exemplos contrastantes.

Não é preciso impor centralmente normas de gramática nem de ortografia, no sentido em que não é preciso haver leis ou normativos legais que obriguem a escrever “coração” em vez de “curação” ou “Amanhã irei à biblioteca” em vez de “Amanhã fui à biblioteca”. Apesar de os países de língua portuguesa adoptarem normativos legais na ortografia, muitos países, com tradições culturais, educativas e científicas bem mais robustas, não o fazem — nem sentem falta deles. As normas que emergem naturalmente nos livros de gramática, nos dicionários e noutras publicações cultas são suficientes para fazer emergir normas razoáveis; e a inexistência de normativos legais tem a vantagem de ser mais barata (é preciso não esquecer a despesa escandalosa que representa cada linha de cada norma legal) e mais flexível: quando as pessoas começam livremente a preferir “coisa” a “cousa” e “ouro” a “oiro”, não é preciso mudar lei alguma. Na ortografia e na gramática, deixar a vivacidade da produção educativa, cultural e científica entregue a si mesma é mais que suficiente e adequado; não é preciso pôr atrás de cada revisor de cada jornal e de cada editora a força legal dos tribunais e da polícia e das multas e das armas e das prisões. É mais civilizado e generoso deixar essas coisas feias mas infelizmente inevitáveis para outras andanças.

Um segundo exemplo contrastante é o que acontece quando as normas que emergem naturalmente fazem toda a gente ficar pior, em vez de melhor. Alguns desportos, como o hóquei no gelo, são muito perigosos: as lesões, algumas graves porque são cerebrais, são muitíssimo comuns. Usar capacete protector é por isso uma excelente ideia. Porém, quem o usar perde competitividade relativamente a quem não o usar porque perde visão periférica e audição. O que acontece então sem uma lei que obrigue a usar o capacete neste desporto? Os capacetes desaparecem, porque haverá sempre alguns desportistas que, para terem vantagem sobre os colegas que usam capacete, preferem correr o risco de ter lesões. A médio prazo, porém, todos deixam de usar capacete, para não ficarem em desvantagem perante quem não o usa. E agora estão todos pior porque ninguém tem vantagem competitiva, mas todos têm mais riscos de ter lesões cerebrais. O equilíbrio que emergiu foi pior, e não melhor, para todos. Se todos usarem capacete, ninguém tem a vantagem competitiva de não os usar, e todos têm protecção craniana acrescida.

Assim, há casos em que é melhor impor normas, e há casos em que deixar as coisas entregues a si mesmas é preferível. Porém, tanto se impõe normas de uma maneira explicitamente legal e policial, como se impõe normas pela força dos costumes sociais, da censura e dos mexericos, ou da simples força hierárquica que as pessoas têm umas sobre as outras em vários contextos, nomeadamente profissionais. E é aqui que chegamos à tirania entranhada em tantos seres humanos, e que está na raiz da tirania política. Se me aparecesse um daqueles génios da lâmpada mágica concedendo-me um desejo, eu desejaria que os seres humanos se livrassem do tiranozinho que têm lá dentro e que ganhassem um respeito inequívoco profundo e reverencial pela autonomia e liberdade dos seus semelhantes. É esse tiranozinho que torna difícil entender quem defende com muita firmeza uma norma, mas ao mesmo tempo reconhece aos seus semelhantes o direito inalienável de optarem por uma norma diferente.

Eis alguns exemplos. Eu não uso a palavra “evidência” para traduzir o inglês “evidence”, nem “sentença” para traduzir “sentence”, nem “literatura” para “literature”; nunca o fiz em mais de vinte anos como autor e tradutor. Como qualquer profissional desta área reconhece, todos os pares de línguas têm os chamados “falsos amigos do tradutor”: expressões que são semelhantes porque têm a mesma etimologia, mas que têm ou significados muitíssimo diferentes ou outras inadequações. Em português, o significado mais comum de “sentença” é a sentença dos juízes, o significado mais comum de “evidência” é quando se fala do que é evidente e óbvio, e o significado mais evidente de “literatura” diz respeito a Eça de Queirós e não a artigos académicos. Há em português outros termos simples, como o humilde “frase” e “prova” ou “indício”, assim como “bibliografia”, que captam muitíssimo bem aqueles termos ingleses. Sempre consegui traduzir e escrever livros e artigos sem sentir a necessidade do que me parece que são anglicismos desnecessários (passe o pleonasmo). Este colonialismo linguístico parece-me escusado, desagradável e desavisado, além de ter também o efeito educativo desastroso de estimular a atitude condenável de usar palavras finas para se dar ares, quando na verdade não se compreende rigorosamente o que se pretende dizer com elas.

Outro exemplo, não agora de anglicismo mas de norma gramatical portuguesa estabelecida e que apesar disso me parece urgente rejeitar, é a negação dupla com sentido de negação, como fazem os franceses mas não se faz na língua inglesa culta. O Álvaro de Campos de Fernando Pessoa escreveu “Não sou nada” na sua maravilhosa Tabacaria (1928), mas não queria dizer que era algo. A negação dupla é usada em português, como neste caso, apenas para dar ênfase à negação: ele quer apenas insistir que não é realmente coisa alguma. Desde há vários anos que não uso a negação dupla como ênfase, depois de me aperceber que em vários casos se perde poder expressivo. Em metafísica quer-se por vezes negar precisamente uma negação, em vez de lhe dar apenas ênfase, e este hábito linguístico medonho tira-nos essa hipótese linguística. Escrevo “não há nada” para negar existência ao nada sem cair na monstruosidade metafísica de substantivá-lo, e isto é sobremaneira importante quando se escreve sobre alguns temas desta área da filosofia — como a pergunta famosa de Leibniz, “Por que há algo em vez de nada?” Acresce que à custa de ser usada e abusada para dar ênfase, a negação dupla é agora uma espécie de metáfora morta: não tem força enfática, é apenas uma muleta linguística que se usa sem pensar.

Estas são opções minhas, como autor e tradutor. Se eu tivesse um tiranozinho cá dentro, tentaria impor esta maneira de ver as coisas aos outros, a cada oportunidade que tivesse, mas é precisamente essa tentação que me parece da máxima importância contrariar firmemente. Há uma grande diferença entre explicar a alguém as razões das minhas opções, por um lado, e usar o poder que por vezes tenho sobre os outros para os obrigar a fazer como eu, por outro. Qual seria a vantagem disso? Se acaso uma pessoa prefere usar “evidência” ou “sentença” ou “literatura” que use; é essa a sua liberdade, a sua autonomia, a sua decisão, ainda que irreflectida e mal motivada. E nem precisa de ter argumentos, bons ou maus, em seu favor; basta que seja essa a sua preferência porque se trata neste caso de normas que não carecem de imposição central.

Esta atitude saudável — viver e deixar viver — contraria o tiranozinho que está escondido em demasiados seres humanos, que têm um prazer doentio em mandar nos outros, impor-se-lhes, mostrar “quem manda”. Evolutivamente, é muitíssimo compreensível a tentação de impor normas: todos os feitos humanos dependem crucialmente da coordenação da acção colectiva, o que por sua vez depende da imposição de normas. Mas quando não se vê a diferença entre os casos em que as normas são precisas e os casos em que as variações não são prejudiciais e até são benéficas, e quando além disso se quer anunciar ao mundo que somos superiores porque mandamos nos outros e os humilhamos, as coisas assumem uma feição assustadora. Seria talvez um exagero dramático barato afirmar que se está a um passo da tirania política mais descarada e grave quando se tem estas atitudes. Mas não seria um exagero assim tão grande, pois se este género de violação da autonomia, liberdade e escolhas autorais alheias fosse mais obviamente reprovado socialmente, seria com certeza mais difícil sustentar tiranias políticas — que dependem, precisamente, da ideia de que é normal e razoável um ser humano ter o poder de impor aos outros o que não afecta negativamente terceiros de um modo inequívoco e directo.

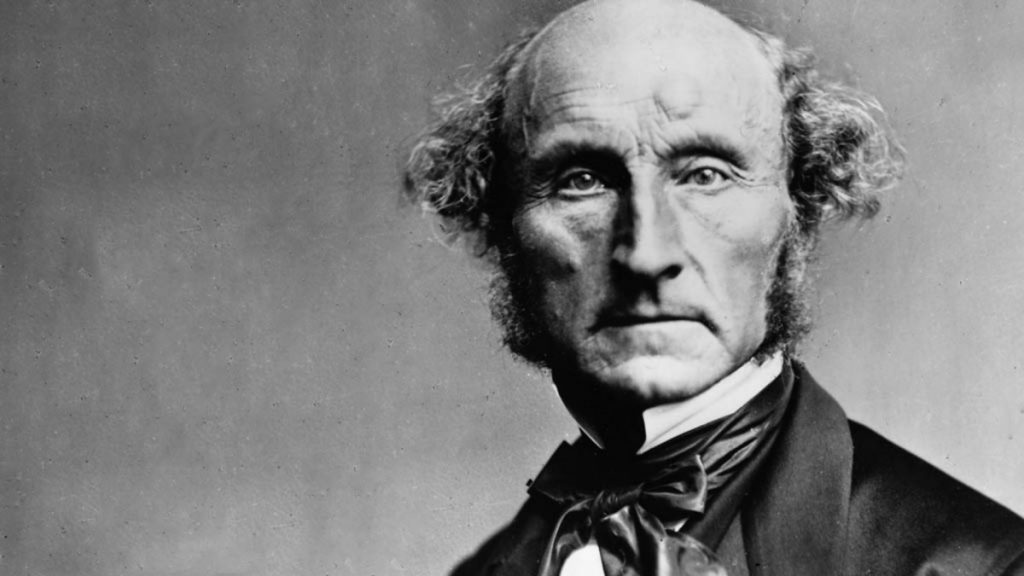

John Stuart Mill viu com muita acuidade no seu maravilhoso Sobre a Liberdade (1859) a importância do respeito pela individualidade. Preocupava-o, e com razão, o efeito desastroso que tem o horror social pela diferença: forçar pessoas que poderiam ser inovadoras a obrigar-se a ser iguais a todas as outras, ao mesmo tempo que faz dos poucos resistentes uma espécie de párias que têm de pagar um elevado tributo de desconforto social e emocional só para poderem ser exactamente o que são. Mill deu-se conta de que no século XIX se conseguira encontrar por tentativa e erro—e ainda que imperfeitamente, como tudo o que é humano — respostas institucionais razoáveis para o risco da tirania política. Actualmente, no século XXI, grande parte das sociedades são herdeiras dessas descobertas políticas fundamentais: um dirigente político já não tem o poder directo de outros tempos de aprisionar ou matar os seus inimigos políticos, nem de oprimir directa e descaradamente quase toda a população, por mais que o deseje e muitos certamente o desejam. Porém, com uma clareza que actualmente parece profética, Mill viu que nem toda a tirania é política, e esta nem sequer é a mais insidiosa porque tem a vantagem comparativa de ser explícita e óbvia; a tirania social é muitíssimo mais difícil de combater precisamente porque começa por ser mais difícil de ver. Por isso, além da protecção contra a tirania política,

É preciso também haver protecção contra a tirania da opinião e sentimento predominantes; contra a tendência da sociedade para impor como regras de conduta, a quem não as aceita, e por outros meios que não as sanções civis, as suas próprias ideias e práticas; para levantar entraves ao desenvolvimento e, se possível, à formação de qualquer individualidade que não se harmonize com os seus modos, e para obrigar todas as índoles a configurar-se segundo o seu próprio modelo. (Mill, Sobre a Liberdade, p. 9)

Não sei, e é de esperar que ninguém saiba, o que se pode fazer para tornar mais difícil a expressão do tiranozinho interior que insiste em fazer os outros à sua imagem. Contudo, talvez seja um passo importante na direcção certa começar por reconhecer a importância de cultivar um respeito reverencial e profundo pela individualidade e autonomia alheias.

Mais de Desidério Murcho no Estado da Arte:

Aspectos do pensamento de Alvin Plantinga