Brexit, “Miller & Cherry” e o império do direito

por Gilberto Morbach

I – Contextos e definições

“Suprema Corte britânica decide que suspensão do Parlamento foi ilegal e nula”. Com pequenas diferenças aqui e ali, é o que dizem os jornais brasileiros. “Suspending Parliament was unlawful, judges rule”, diz a BBC.

O episódio noticiado, naturalmente, é o mesmo: a decisão da Suprema Corte em sentido contrário ao do governo Boris Johnson, que suspendia o Parlamento britânico por cinco semanas. Quando comparamos as manchetes com um pouco mais de atenção, porém, podemos notar uma diferença; uma (aparente) nuance que pode acabar por se perder na tradução e que, argumento, é de fundamental importância para uma compreensão adequada de toda a controvérsia.

Seja como for, first things first; nossos tempos, muito mais interessantes que os da apócrifa maldição chinesa, exigem uma pequena recapitulação; uma breve contextualização e algumas definições.

A então chamada suspensão do Parlamento, controvérsia atual à parte, insere-se em um contexto maior do tradicional ato de prorogation — um procedimento político-constitucional britânico que, em geral, costuma marcar o fim de sessões parlamentares. As British as it can be, uma formalidade estabelecida de modo convencional.

Tão convencional quanto a formalidade em si tem sido seu exercício na prática: embora seja uma prerrogativa real, é “o Governo” que “aconselha a Coroa a prorrogar”, e “o pedido é acatado.”[1]

Trata-se, portanto, de uma prerrogativa real — tradicionalmente exercida de facto após conselho ou solicitação formal do Executivo — que, em circunstâncias mais usuais, tende a durar apenas o período que compreende o fim de uma sessão e a reabertura regular do Parlamento.

O ponto é que estas não são as circunstâncias mais usuais; nossos tempos interessantes são tempos de Brexit. E se a Rainha Elizabeth II costuma seguir o precedente — também seguindo, então, o conselho formal do chefe de governo —, o atual Primeiro Ministro, embora membro do Partido Conservador, não parece muito preocupado em seguir tradições. Boris Johnson, tendo sua solicitação atendida pelo Privy Council e acatada pela Rainha, decidiu prorrogar o recesso regular, suspendendo o Parlamento do dia 09 de setembro ao dia 14 de outubro.

II – Tempos interessantes

Johnson, é verdade, disse que nada disso era sobre o Brexit; a ideia, segundo o premiê, gravitaria fundamentalmente em torno daquilo que — de novo, tradicional e convencionalmente — marca o retorno das sessões parlamentares: o Queen’s Speech, discurso escrito pelo chefe do Executivo por meio do qual a Rainha lê, diante do Parlamento, as intenções, as propostas, enfim, a agenda política do governo. “A decisão de prorrogar o Parlamento para um Queen’s Speech não se baseou em considerações sobre o Brexit”, disse Boris Johnson; “trata-se de perseguir um programa legislativo dinâmico e empolgante capaz de levar adiante a agenda do Governo”.[2]

Como diria Gertrude, em Hamlet, the lady doth protest too much, me thinks. Todo o contexto, o período de prorrogação, e a insistência de Johnson em dizer que “vejam bem, isso não é sobre o Brexit”, revelam — a meu juízo — que isso é sobre o Brexit. Tudo parece indicar que a suspensão era uma manobra política para limitar o tempo disponível aos parlamentares para impedir a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.

Também parece ser esse o juízo (unânime, diga-se) da Suprema Corte do Reino Unido, que, como se pode ler nas manchetes que recuperei na abertura deste ensaio, declarou a suspensão “nula” e “sem efeito”; “unlawful”.[3] Baseada nas evidências postas, a Corte declarou ser “impossível” concluir que havia “qualquer razão — muito menos uma boa razão — para aconselhar Sua Majestade a prorrogar [o recesso d]o Parlamento por cinco semanas”.[4]

A decisão da Corte veio também no sentido de que o conselho formal de Johnson à Coroa impediria o Parlamento de exercer aquele que é um de seus papeis: supervisionar a responsabilidade política do Governo. Na medida em que accountability parlamentar — exatamente a ideia de responsabilidade dos ministros diante do Parlamento — é um princípio constitucional britânico, fundamental à própria ideia de democracia de Westminster, a prorrogação (injustificada) do recesso tradicional implicaria na impossibilidade do exercício de uma das funções constitucionais do Poder Legislativo. [5]

Aqui, uma pequena pausa; uma breve explicação a quem eventualmente não estiver ainda familiarizado com questões jurídicas. Uma constituição é uma “necessidade conceitual de todo sistema jurídico”.[6] Assim, o Reino Unido, embora não tenha um documento constitucional escrito, tem, sim, uma Constituição, “estabelecida ao longo do curso da história pelo direito comum, estatutos, convenções e prática”. O direito britânico tem, portanto, uma série de princípios que, ainda que não estejam textualmente presentes no direito positivo, são princípios constitucionais fundamentais que as cortes têm a “responsabilidade” de garantir e efetivar.[7]

Outro desses princípios, relacionado ao de accountability, é o da soberania parlamentar. Corretamente compreendido, esse princípio constitucional transcende a simples atribuição do status de lei àquilo que é promulgado pelo Poder Legislativo: diz respeito também à independência para o livre exercício de suas atribuições institucionais. Não é sem motivo que “desde o século xvii, as cortes têm protegido a soberania parlamentar de ameaças representadas pelo uso de prerrogativas de poder”. Aqui, é possível ver de forma muito clara a relação entre os princípios: com essa proteção histórica dedicada ao Parlamento, o direito britânico demonstra que o exercício de prerrogativas reais é “limitado pelo princípio da soberania parlamentar”.[8]

Sobretudo em um período de tamanha turbulência, a importância e o impacto da decisão são óbvios, praticamente autoevidentes. Mas alguém poderia perguntar, e de forma legítima, o seguinte: e por que exatamente isso devia importar a nós? Certo, tudo isso até parece relevante, mas não temos antes problemas nossos?

Este episódio transcende fronteiras geográficas. É muito maior que Boris Johnson[9] ou mesmo o Brexit; a controvérsia levanta um debate que acaba indo para muito além de si própria ao levantar perguntas que dizem respeito aos fundamentos próprios da democracia.

Essa era uma questão a ser decidida pelo Poder Judiciário? Onde se encerra a esfera do jurídico e passa-se ao que pertence à arena política? Uma decisão como essa garante ou ameaça o princípio básico da separação dos poderes? Qual é, afinal, o papel constitucional do Parlamento? E o das Cortes? Quais são os possíveis limites que podem ser impostos de forma legítima a atos do Executivo? Em que medida, e até que ponto, o direito, por si só, impõe esses limites?

III – O império da política e o império do direito

Essas questões podem ser condensadas por intermédio da excelente definição, articulada por Michael Ignatieff, daquele que é um dos elementos constituintes de uma democracia liberal: a constante discussão sobre a demarcação, a delimitação que separa e diferencia o “império da política” do “império do direito”.[10]

Para alguns scholars, a decisão de Miller & Cherry teria ultrapassado as fronteiras de seu império, dando perigosos passos em direção à politização da Suprema Corte. Por todos, menciono aqui o mais proeminente dos críticos: John Finnis, para quem a decisão teria sido politicamente orientada e inconstitucional.

A leitura de Finnis, a meu juízo, parte de duas premissas fundamentais: primeiro, a de que (i) a decisão contraria o art. 09 da Bill of Rights de 1689, que dispõe que “procedimentos” no Parlamento não podem ser questionados fora dele, sobretudo nas Cortes. Segundo, a de que (ii) o princípio de accountability parlamentar não é um princípio jurídico.[11]

Por uma questão de honestidade intelectual, já adianto minha posição: discordo dos argumentos de Finnis, cuja posição em nada me surpreende. Afinal, foi ele quem propôs, ainda em abril, nas páginas do Telegraph — o que também não surpreende —, aquela que seria a “única opção” que restava ao Brexit: sim, a prorrogação do Parlamento, “permitindo a saída da União Europeia sem acordo”. (O que só reforça a ideia de que não se trata de cinismo rejeitar as justificativas negativas sobre o Brexit apresentadas por Boris Johnson; ao contrário.)

Seja como for, não é por ter sido para a surpresa de ninguém que discordo da posição de Finnis, ou da de quem quer que sustente que a Suprema Corte atuou politicamente. Discordo porque, penso, as premissas sobre as quais essa argumentação é construída não se sustentam.

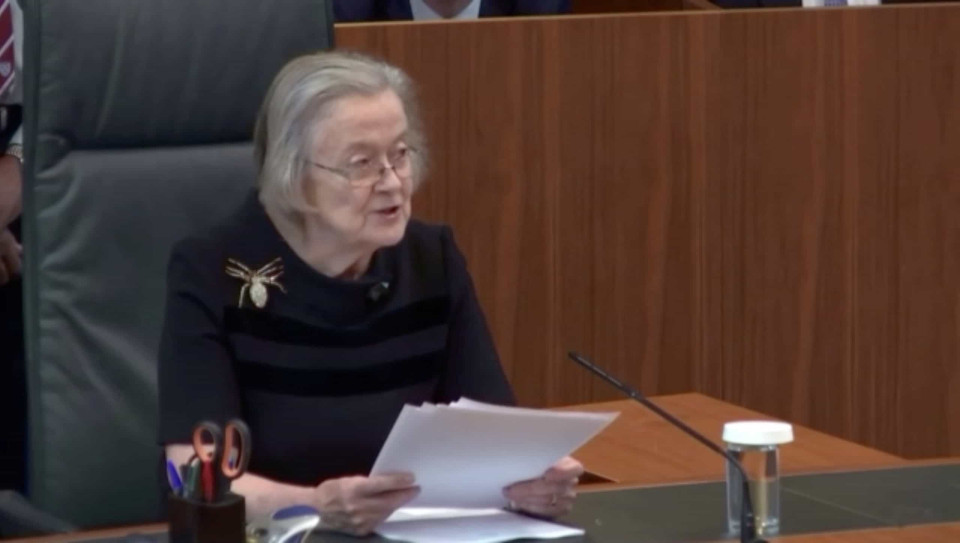

Primeiro, com relação à (suposta) violação à liberdade parlamentar, consagrada na Bill of Rights. A relatora da decisão, Lady Brenda Hale, diz que o ato de prorogation determinado pela Rainha (por Johnson) não é um “procedimento do Parlamento” tal como disposto no art. 09. “Ao contrário: trata-se de algo imposto ao Parlamento de fora. Não é algo sobre o qual os membros do Parlamento podem falar ou votar”.[12]

Finnis diz que essa não é uma “interpretação responsável”. Para ele, “as ações da Coroa no Parlamento são procedimentos no Parlamento”.[13]

Neste choque interpretativo, penso que Lady Hale tem razão. A leitura de Finnis parece-me, seja por uma posição teórica adotada ou por conveniência, demasiadamente literalista — sobretudo quando o ato por ele considerado como um “procedimento do Parlamento” não apenas não corresponde ao elemento principal da função parlamentar como, principalmente, impossibilita o próprio exercício dessa função.

Esse tipo de interpretação estritamente textualista (em um sentido amplo do termo, diga-se) leva-me ao segundo ponto, sobre a segunda premissa adotada por Finnis.[14]

Accountability parlamentar, dizem, não seria um princípio jurídico. Soma-se a isso, naturalmente, a ideia de que, não havendo nenhuma regra jurídica disposta, não caberia à Corte a judicialização da matéria.

Essa é uma questão de concepção de direito. E é aqui então que, finalmente, retorno ao argumento que anunciei na abertura do ensaio, quando aduzi às manchetes iguais que são, em verdade… diferentes.

As manchetes, de lá e daqui, são diferentes exatamente porque a tradução impede que se identifique de forma adequada a discussão conceitual subjacente: a discussão por meio da qual se pode identificar, enfim, as fronteiras que dividem os impérios da política e do direito.

Na língua portuguesa, como é também o caso em outros idiomas, temos duas palavras diferentes que expressam duas coisas diferentes: lei e direito. No inglês, contudo, essas duas coisas diferentes são articuladas por meio de uma mesma palavra: law, que terá seu significado preenchido pelo contexto em que inserida.

Declarar que algo é unlawful não se equivale a dizer que esse algo é illegal. Illegal é aquilo que contraria uma lei; uma regra jurídica em sentido estrito. Unlawful, por sua vez, é algo que contraria o direito; o próprio fenômeno jurídico como tal. É precisamente esse o leitmotiv deste ensaio.

Para que uma proposição seja realmente jurídica, não basta que sejam atendidos meros critérios formais de validade, e eis tudo. O direito, em uma democracia liberal, tem atribuições específicas. Tem a função de guiar a conduta humana, de estabelecer critérios de coordenação social e de coexistência pacífica em face de nossos desacordos; tem a função de estabelecer as (impessoais) regras do jogo, e de garantir o respeito a essas regras.

O conceito de direito é, então, um conceito funcional, devendo por isso ser localizado e interpretado contextual e historicamente. Sendo assim, em nosso contexto de democracia liberal pós-1870, penso que o conceito de direito deve ser lido em conjunto e interpretado à luz do ideal de rule of law — ideal intrínseco ao liberalismo democrático.

Adotada uma concepção reducionista de direito, baseada apenas em prescrições e proibições legais, corre-se o risco de que a legalidade seja reduzida a um mero legalismo. Corre-se, sobretudo, o risco de complacência com atos ilegítimos, arbitrários, que reivindicam autoridade tão somente por sua obediência a critérios formais.

Por outro lado, adotada a leitura (que me parece muito mais adequada) que coloca o direito como condição de possibilidade da democracia, temos que o próprio conceito de direito já impõe suas exigências. Não basta que algo seja legal; é preciso que seja também lawful. Pode-se estar de acordo com a lei sem que se esteja de acordo com o direito.

É por isso que a prorrogação injustificada do Parlamento foi unlawful, e é por isso que a decisão da Suprema Corte é uma (re)afirmação de princípios que dão forma ao império do direito. Em uma democracia, direito e império da lei informam e orientam um ao outro.

Accountability é um princípio político e também jurídico. Qualquer ato arbitrário será unlawful; será contrário ao direito, porque contraria sua própria raison d’être.[15]

Finalmente, não deixa de ser curioso que, para defender a atitude de Boris Johnson, aqueles que adotam a posição de Finnis aleguem que a Suprema Corte teria contrariado convenções estabelecidas. Foi, lembremos, exatamente o que fez Boris Johnson: o Tory que não hesitou em contrariar convenções estabelecidas. Em sua decisão, a Suprema Corte foi muito mais conservadora,[16] no sentido autêntico da tradição britânica, do que o Primeiro Ministro: garantiu a limitação institucional da autoridade, devolvendo ao Parlamento poderes que lhe haviam sido roubados pelo Executivo.

No berço do rule of law, Boris Johnson foi quem fez de Miller & Cherry um caso sobre a própria existência do império da lei. Personificada por Lady Hale, a Suprema Corte não ultrapassou suas fronteiras. Tampouco colocou-se em um papel ilegítimo de protagonismo judicial. Ao contrário: fez o que estava a seu alcance institucional para garantir a soberania do Parlamento; para restabelecer os princípios autênticos da tradição do direito e, enfim, “proteger a Constituição das tempestades políticas que virão”.[17]

[Post scriptum. Pelas contribuições a este ensaio, agradeço, fundamentalmente, ao Prof. Thomas Poole, da London School of Economics.]

. . .

Notas:

[1] House of Commons Library Briefing Paper, n. 8,589, Jun. 2019.

[2] UK Supreme Court 41 (2019), R v. The Prime Minister, Cherry and others v. Advocate General for Scotland. § 20. [A partir daqui, citado como Miller/Cherry].

[3] Miller/Cherry, § 69.

[4] Miller/Cherry, § 61.

[5] Miller/Cherry, §§ 46, 55, 56.

[6] Gardner, John. Law as a Leap of Faith. Oxford University Press, 2012, p. 89.

[7] Miller/Cherry, §§ 39, 40.

[8] Miller/Cherry, § 41.

[9] Falando no tamanho de Boris Johnson, impossível não mencionar aqui a magnífica capa da New Statesman, de junho de 2019, mostrando o declínio da tradição do conservadorismo britânico a partir de uma pictórica involução Tory.

[10] Nesse sentido, vale conferir a recente participação do autor no painel Populism: causes and responses, na London School of Economics.

[11] Finnis, John. The unconstitutionality of the Supreme Court’s prorogation judgment. Policy Exchange, 2019.

[12] Miller/Cherry, § 68.

[13] Finnis, John. The unconstitutionality of the Supreme Court’s prorogation judgment. Policy Exchange, 2019, p. 07.

[14] Que fique claro: quando falo sobre a posição de Finnis, peço que se entenda a posição segundo a qual a decisão da Suprema Corte foi uma decisão política. Adoto o texto de Finnis como paradigma — para fins de referência e, claro, pela importância do autor —, mas o ponto é que todas as posições que, no debate público, rejeitam a decisão gravitam em torno dessas mesmas premissas centrais.

[15] É claro que disso não se segue que as Cortes tudo podem; é precisamente o oposto. Justamente porque o direito impõe suas exigências, também o Poder Judiciário deve respeitar os próprios limites. Os críticos da decisão de Miller & Cherry acertam ao dizer que nem tudo é passível de revisão judicial; de fato, um tipo de controle forte de constitucionalidade da legislação pode incorrer em sérios problemas de legitimidade. Waldron, por exemplo, tem plena razão ao se preocupar com aquilo que chama de strong judicial review. O ponto é que, aqui, estamos tratando de um ato (arbitrário) do Executivo, a não de legislação apropriada e democraticamente aprovada pelo Parlamento. O que a Suprema Corte decidiu em Miller/Cherry foi exatamente uma afirmação da soberania parlamentar. (Cf. Waldron, Jeremy. The Core of the Case Against Judicial Review. Yale Law Journal, vol. 115, n. 06, 2006.)

[16] David Allen Green, colunista da FT e ex-correspondente da New Statesman, chamou a decisão de “conservadora com ‘c’ minúsculo”.

[17] Poole, Thomas. Understanding what makes ‘Miller & Cherry’ the most significant judicial statement on the constitution in over 200 years. Prospect UK, set. 25, 2019.