Celebrar a ditadura? Notas sobre a importância da memória pública

por Juliana Fonseca Pontes

……………..

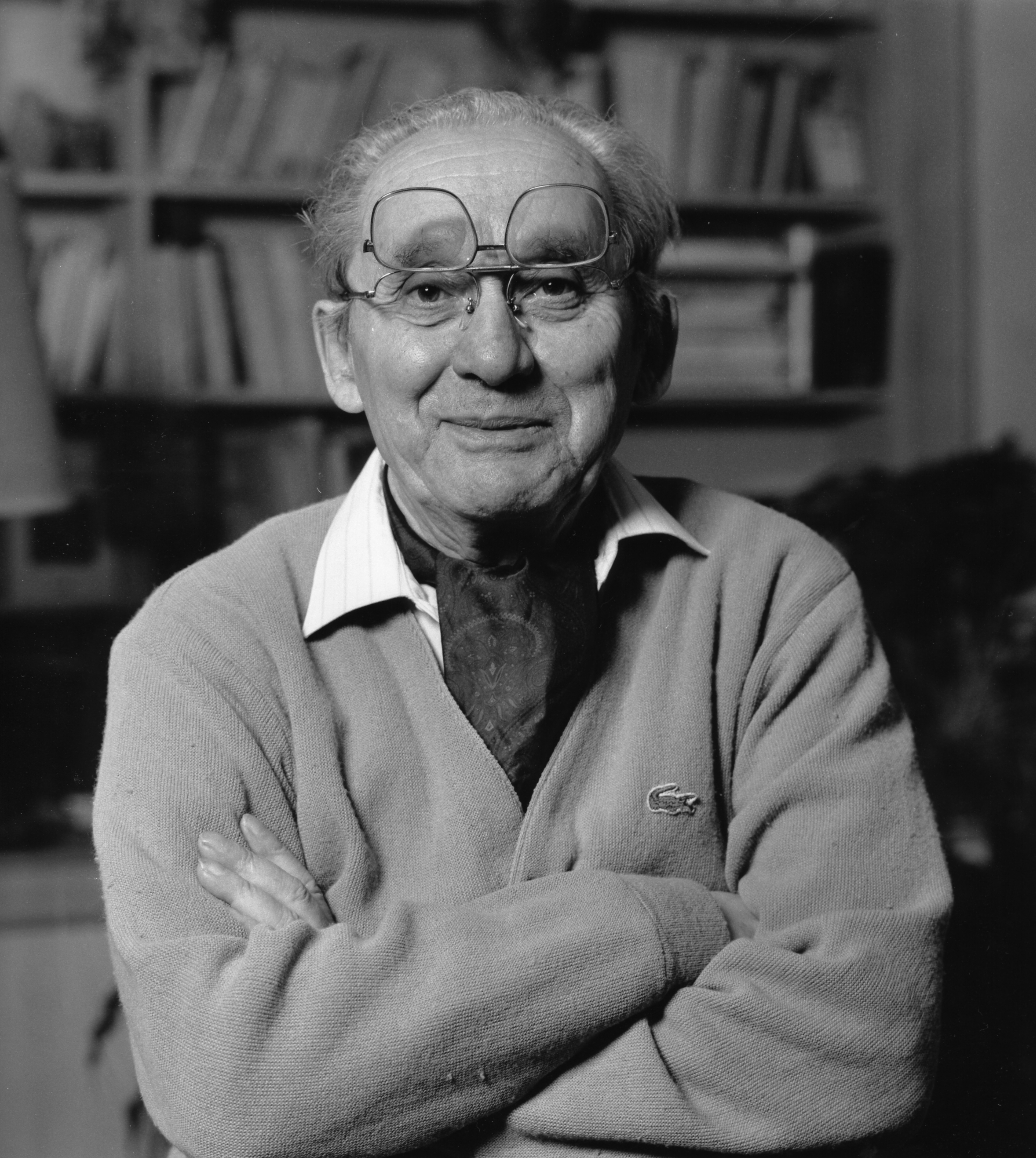

“O perdão é forte como o mal, mas o mal é forte como o perdão”

Vladimir Jankélévitch

……………..

…………………

No último dia 17, o TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) decidiu que o governo federal tem o direito de realizar comemorações alusivas ao golpe militar de 1964.

Este é o mais novo episódio de uma querela jurídica que já se arrasta há dois anos. Depois de uma batalha forense em torno dessas celebrações em 2019, o Ministério da Defesa, no ano passado, disponibilizou em seu site institucional uma nota que reproduzia a assim intitulada “Ordem do Dia Alusiva ao 31 de Março de 1964”. O comunicado celebrava a ocasião do golpe militar e concluía afirmando que “o Movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira”. A deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) questionou-o na Justiça e a juíza da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, Moniky Mayara Costa Fonseca, determinou a retirada do documento do site do Ministério, vez que, por óbvio, é em absoluto contrário à natureza democrática dos valores constitucionais.

A Advocacia Geral da União (AGU), no entanto, recorreu ao TRF-5, argumentando que o Brasil, enquanto Estado Democrático de Direito, franqueia e assegura espaço ao pluralismo de ideais e que “querer que não haja a efeméride para o dia 31 de março de 1964, representa impor somente um tipo de projeto para a sociedade brasileira, sem possibilitar a discussão das visões dos fatos do passado — ainda que para sua refutação”. Por quatro votos a um, o referido Tribunal acolheu a argumentação e autorizou a celebração da data.

Essa situação nos coloca diante de uma pergunta que só pode gerar consternação: é mesmo moralmente aceitável a celebração institucional de um regime que sequestrou, torturou, estuprou, exilou e matou, e que foi em tudo antagônico ao regime democrático que se pretende consolidar? Prestigia qualquer sentido de dignidade humana soltar fogos e rememorar com ânimo saudosista a hora mais escura da história brasileira recente?

Retrocendendo algumas casas, se identifica com facilidade a raiz do problema: o sepultamento da memória traumática operado por meio da anistia — esta realizada, vale lembrar, ainda na vigência da ditadura militar, pela administração de João Baptista Figueiredo. Por força da Lei de Anistia (nº 6.683/1979), não foi possível levar a cabo o processamento e a responsabilização jurídica daqueles que cometeram crimes políticos, bem como crimes conexos, perpetrados entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.

O objetivo confesso da anistia é, inegavelmente, o da reconcliação entre cidadãos que se entendem inimigos e a promoção da paz cívica. No entanto, é parte constituinte de seu procedimento o embotamento da memória, efeito que impede a elaboração do trauma e, consequentemente, o sucesso de sua intenção pacificadora, com o perdão e a comunhão distensa da vida gregária pelos cidadãos. Paul Ricoeur, em A memória, a história, e o esquecimento, escreve que “[a] proximidade mais que fonética, e até mesmo semântica entre anistia e amnésia aponta para a existência de um pacto secreto com a denegação de memória que […], na verdade, a afasta do perdão após ter proposto sua simulação”.[1] Longe de ser tão simplesmente uma operação jurídica de extinção da punibilidade de crimes, a anistia é, também, uma amnésia comandada, outorgada, imposta de cima para baixo. É também uma operação de esquecimento forçado.

……………..

…………….

Aristóteles, em A Constituição de Atenas, faz referência àquele que talvez seja o modelo mais antigo de anistia. O decreto promulgado em Atenas em 403 a.C., depois de a oligarquia dos Trinta ter sido derrotada pelas forças que desejavam um regime democrático, determinava peremptoriamete: “é proibido lembrar os males [as desgraças]”. No mesmo sentido, o juramento, que todos os cidadãos foram instados a proferir, professava “não recordarei os males [as desgraças]”, sob pena de atração de maldições desencadeadas pelo perjúrio.[2]

O Edito de Nantes, que pôs fim à guerra entre protestantes e católicos na França em 1598, é ainda mais claro quanto à proibição da lembrança como recurso aliado à não-imposição de penalidade jurídica aos crimes cometidos: “Artigo 1: Primeiro, que a memória de todas as coisas passadas de ambos os lados desde o início do mês de março de 1585 até nosso advento à coroa, e durante os outros distúrbios precedentes, e quando deles, permanecerá apagada e adormecida como coisa não ocorrida. Não será possível nem permitido a nossos procuradores-gerais nem a quaisquer outras pessoas, públicas ou privadas, em qualquer tempo ou oportunidade, fazer deles menção, processo ou ação processual em nenhuma corte ou jurisdição”.[3]

A anistia, em geral, impede a punição institucional no mesmo passo em que trata os crimes cometidos como “como coisa não ocorrida”. Essa lógica priva tanto a memória pessoal quanto a coletiva da “salutar crise de identidade”[4] que franquearia uma reapropriação consciente do passado com toda a sua carga traumática — reapropriação esta que talvez evitasse que os crimes do passado fossem, no futuro, repetidos.

O que nos leva de volta ao caso das intencionadas celebrações da ditadura. Talvez, se houvéssemos tratado a memória obscura dos crimes cometidos pelo regime militar com a gravidade moral que ela exige; se houvéssemos verdadeiramente a encarado, estremecido, chorado, nos indignado, não estaríamos falando em reverenciar o horror. Não veríamos o que comemorar e, ao mesmo tempo, talvez houvéssemos conseguido perdoar o que se passou.

Ricoeur acredita que o perdão é o horizonte comum da memória, da história e do esquecimento,[5] é para onde aponta o fim escatológico da representação do passado. Mas o perdão é, como caracteriza, difícil. Tão difícil que Hannah Arendt acredita, inclusive, que os homens não são capazes de perdoar o que não podem punir e que não se pode punir o imperdoável.[6] Já Vladimir Jankélévitch, ao refletir sobre a possibilidade de concessão de perdão aos nazistas, indagou: “foi-nos pedido perdão?”. Porque esse pedido nunca aconteceu, estes não mereceriam jamais ser perdoados.[7]

Ricoeur, em contraponto a esses dois filósofos, sustenta que faz parte da natureza do perdão a sua concessão incondicional — perdoar é, antes de tudo, um dom. Derrida, em linha aproximada, argumenta que o perdão puro — que jamais pode ser confundido com a anistia ou com a prescrição, vez que é pessoal e não inscreve no âmbito do político, do jurídico ou do institucional — só se presta a perdoar o que é imperdoável: “Se se estiver disposto a perdoar somente o que parece perdoável, o que a Igreja chama de ‘pecado venial’, então a ideia mesma de perdão desaparece. Se há algo a ser perdoado, é aquilo que, no discurso religioso, é chamado de pecado mortal, o pior, o crime, ou o erro imperdoável”.[8]

Seguindo esse raciocínio, Derrida defende que o advento dos chamados “crimes contra a humanidade” — aqueles que atentam contra a condição humana de suas vítimas — franqueria oportunidade à manifestação do perdão autêntico, precisamente porque este se dirigiria ao imperdoável. No século XX, tendo em vista que crimes monstruosos foram não somente cometidos, mas também tornados visíveis, conhecidos e nomeados; tendo em vista que esses crimes foram, ao mesmo tempo, cruéis, em massa e escaparam a qualquer medida de justiça humana, o chamado do perdão eminentemente puro, para Derrida, foi encontrado, “reativado, re-motivado, acelerado”.[9] O filósofo não quer com isso dizer que devemos perdoar, mas que, nesses casos, o perdão genuíno pode irromper. Diante desses crimes, nos veríamos diante da natureza límitrofe do perdão, necessariamente situada entre o possível e impossível.

No entanto, o desafio da reconciliação que ainda se impõe no Brasil possui um complicador inteiramente próprio: como falar em perdoar as atrocidades cometidas pelo regime militar quando, além de não ter havido pedido de perdão formal pelos algozes, estes são homenageados pelas forças do Estado? A concessão do perdão nessas condições não é difícil somente pela monstruosidade dos crimes cometidos, mas também porque eles continuam, por meio da sua celebração, sendo perpetrados no campo da memória. Eles se tornaram crimes simbolicamente “continuados” e, evidentemente, não há como perdoar uma ação em curso. Nesse sentido, não conseguimos nos reconciliar com nosso passado obscuro porque ele sequer se encerrou. A carga traumática que ele guarda, além de não ser reconhecida, é reencenada — e festada.

……………….

………………

Não existe justiça pública, ou mesmo instituições justas, sem justiça no espaço da memória. Em verdade, há uma vínculo inquebrantável entre o dever de memória e a ideia de justiça comum. Ricoeur, quanto a esse vínculo, propõe a consideração de três elementos.[10] Destaca, em primeiro lugar, o caráter relacional da virtude da justiça, de modo que o dever de memória é o dever de fazer justiça, pela lembrança, a um outro que não o si. Evoca também o conceito de dívida: se somos todos devedores de parte do que somos aos que nos antecederam, o dever de memória não se limita à guarda do passado, como um arquivo fechado de fatos acabados, mas mobiliza também um sentimento de dever aos Outros que não estão entre nós — mas que, um dia, estiveram. Como terceiro elemento, Ricoeur advoga a existência, nesse campo, de uma “prioridade moral” às vítimas — os Outros com quem estamos mais endividados.

Assim sendo, é para essas pessoas, para as vítimas do regime militar, que nossa “tarefa de lembrar” deve se voltar. É com os calados, não com os censores, que temos um compromisso público — e uma culpa política. Karl Jaspers argumentou que os cidadãos têm responsabilidade pelos atos do regime que toleram.[11] Nós, enquanto brasileiros, cidadãos do Estado que entreteve o mal durante a ditadura, respondemos, na memória, por essa culpa. Mas não só: se, nos dias atuais, toleramos que o governo vigente enalteça os atos ignóbeis do regime anterior, certamente essa culpa se constitui mais uma vez.

É por essa razão que fazer justiça no campo da memória é tão central: se ela não existe no modo como lidamos com o passado, não existe no presente. Afinal, como escreve Walter Benjamin em sua Tese II Sobre o Conceito de História, há um acordo entre as gerações humanas segundo o qual aquela atual devem redimir suas predecessoras: “Não passa por nós um sopro daquele ar que envolveu os que vieram antes de nós? Não é a voz a que damos ouvido um eco de outras já silenciadas? […] A ser assim, existe um acordo secreto entre as gerações passadas e a nossa. Então, fomos esperados sobre esta Terra. Então, foi-nos dada, como a todas as gerações que nos antecederam, uma tênue força messiânica a que o passado tem direito”.[12]

…………………

………………..

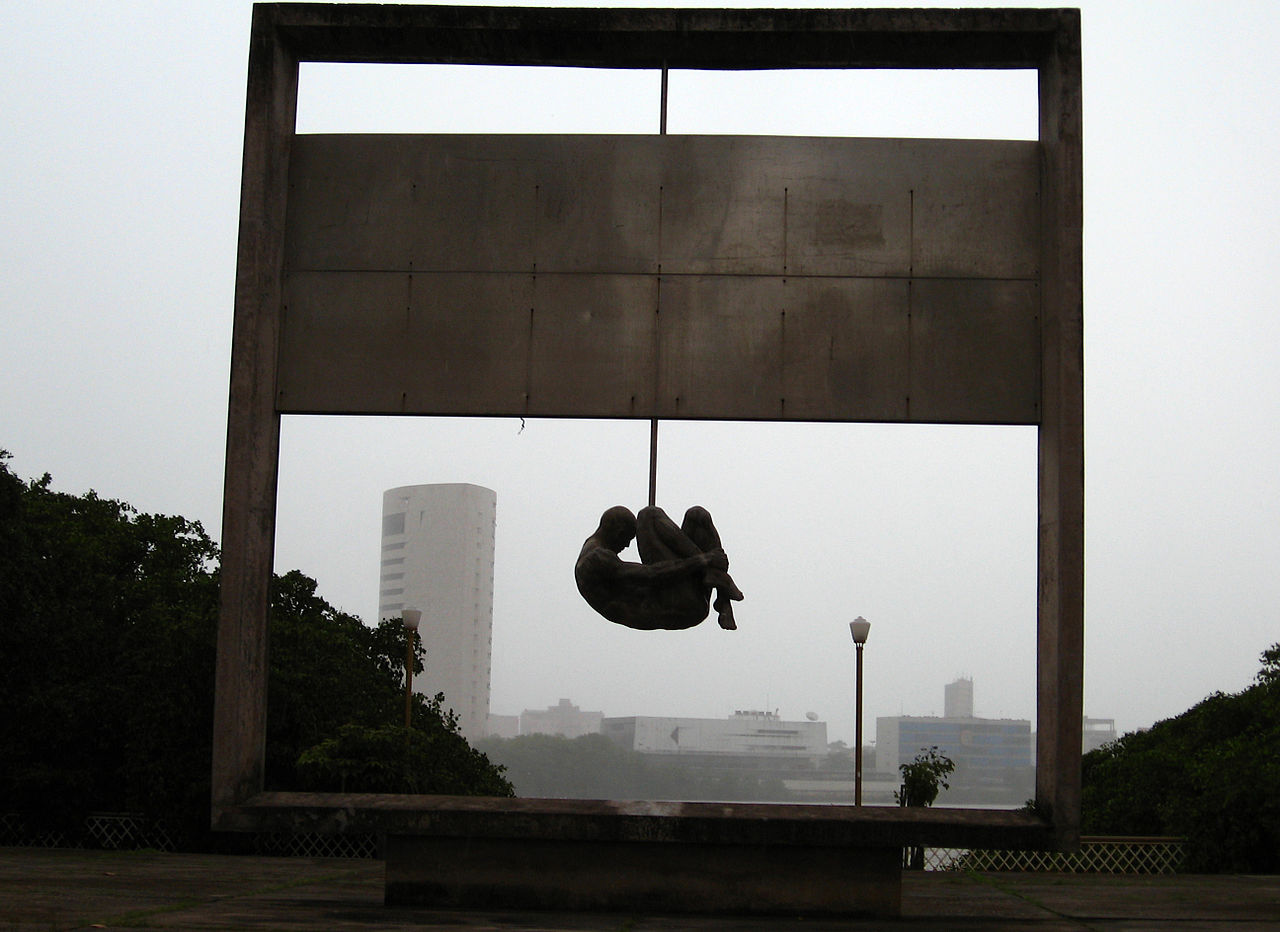

A força messiânica a que Benjamin se refere mobiliza nossa responsabilidade de salvar os mortos oprimidos, aqueles que foram esmagados pelo poder implacável dos vencedores, e de arrebatar do silêncio do passado as possibilidades de futuro que, ainda hoje, guardam e prometem um outro devir. Não podemos esquecer que nas cesuras, nas arestas, nas frestas da história, reside ainda o sofrimento indizível (e não-dito) das vítimas da ditadura, que merece nossa atenção e consciência plena precisamente porque foi obliterado de modo intencional.

Não há tarefa mais urgente para nossa consolidação democrática do que a de lembrar esse sofrimento. Por não ter sido lembrado, ele é hoje publicamente escarnecido. Somente por meio de um trabalho de luto, aliado à um esforço de memória, aplacaremos o efeito amnésico da anistia, aprenderemos a rememorar e poderemos incluir em nossa experiência de nacionalidade e de cidadania o tormento irrepresentável daqueles que nos precederam, para que, assim, tenhamos alguma chance — mesmo que remota — de nos reconciliarmos com nosso passado perverso. Valioso lembrar aqui a lição de Nietzsche em sua Segunda Consideração Intempestiva:[13] a vida não deve servir à história — sob pena de paralisar —, mas a história, certamente, pode servir à vida, à criação, ao movimento. A história pode servir à cura. E pode servir, sobretudo, para que se escreva um “futuro pretérito” diferente do que se anuncia: um futuro que faça justiça às injustiças do passado e em que não se fale em louvar o horror.

……………..

………………….

……………

Notas:

[1] RICOEUR, Paul. A memória, a história e o esquecimento. Trad.: Alain François [et al.]. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007, p. 460.

[2] Ibidem.

[3] Idem, p. 461.

[4] Ibidem.

[5] Idem, p. 465.

[6] ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad.: Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 253.

[7] JANKÉLÉVITCH, Vladimir. L’imprescriptible: Pardonner? Dans l’honneur et la dignité. Paris, Éditions du Seuil, 1986, p. 47 e seguintes.

[8] DERRIDA, Jacques. Le siècle et le pardon. Le monde débats. Paris, dezembro, 1999. Disponível em: < http://hydra.humanities.uci.edu/derrida/siecle.html> . Acesso em: 24/03/2021.

[9] Ibidem.

[10] RICOEUR, Paul. A memória, a história e o esquecimento. Trad.: Alain François [et al.]. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007, p. 101-102.

[11] JASPERS, Karl. A questão da culpa – a Alemanha e o Nazismo. Trad.: Claudia Dornbusch. São Paulo: Todavia, 2018, p. 43.

[12] BENJAMIN, Walter. O anjo da história. Trad.: João Barrento. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2016, p. 10.

[13] NIETZSCHE, Friedrich. Segunda consideração intempestiva – da utilidade e desvantagem da história para a vida. Trad.: Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.

……..

……..