Palavras para declinar o mundo

por Natasha Belfort Palmeira

………………………….

……

A palavra

tão somente

atrairá para si outras palavras,

a frase outra frase.

Assim o mundo gostaria,

definitivamente,

de se impor,

de já ser dito.

Não o digam.

……………………………….

Ingeborg Bachmann, Vocês, palavras

………………..

…………………………

I.

Comumente, vê-se com maus olhos aqueles que levam tudo ao pé da letra. Quem apreende apenas o sentido literal das palavras é acusado de inépcia ou ingenuidade; isso quando equivocadamente uma destas qualidades já não quer significar ambas. Quem sabe ler nas entrelinhas, ou entender com meias-palavras — como diz o provérbio popular difuso no Brasil, e que serve de contraponto à forma mentis lusitana, além de leitmotiv para as piadas de português — é, ao contrário, astuto. Estes, subestimando a potência das palavras, fazem prevalecer a ordem das coisas, pois é na experiência desta que encontram a fração de sentido que não foi preciso dizer; aqueles, hipnotizados por uma espécie de sacralidade perdida, dão primazia ao princípio do verbo, a seu sentido estrito, e tendem a prescindir do mundo.

A distinção entre as duas posturas é naturalmente exagerada, pois prender-se estritamente ao significado próprio de uma expressão pode significar também inaptidão para pôr “os pés no chão”; e a desenvoltura do jogo entre o dito e não-dito pode ser um meio de evitar conclusões apressadas, além de ser regra de sobrevivência num mundo de espertinhos.

No primeiro caso, defronta-se com palavras em estado vivo — isto é, com palavras cujo sentido imagético irrompe a cada presente carregando princípios de mundos improváveis, recônditos ou venturos —, e às quais se opõem as palavras apagadas, ou seja, as palavras cujo sentido foi soterrado. Estas, ao contrário, dizem pelo contexto a imagem do mundo, mas nunca poderão nos dizer uma imagem da imagem do mundo, já que são dispositivos de comunicação das coisas deste mesmo mundo. Sob certo ponto de vista, as palavras em estado vivo podem ser perigosas, posto que ameaçam implodir os alicerces das convenções sociolinguísticas construídas por gerações. Paul Ricœur referiu-se ao estado vivo da palavra como aquele em que “toda potencialidade adormecida da existência parece como eclodindo, toda capacidade latente de ação, como efetiva.”[1]

No segundo caso, isto é, naquele em que se adota uma postura interpretativa que busca ler nas entrelinhas, transita-se entre os dois registros. Ao buscar o pedaço de sentido no espaço intervalar entre uma palavra e outra, na própria consciência ou na experiência social, assume-se um comportamento que desconfia da linguagem alienada, mas que não consegue enxergar nela a infinidade de mundos por vir.

Na virada do século XIX para o século XX, quando o ato de figurar literariamente o mundo chega a um ponto crítico e a própria possibilidade de narrar já parece inviável — senão pela invenção de novos recursos que busquem objetivar essa mesma impossibilidade —, a atitude dos que vivem ao pé da letra adquire potencialidades inauditas. Algumas das obras mais geniais da literatura ocidental do século passado nasceram justamente de uma aposta na “literalidade da palavra”, de uma leitura deliberadamente textual de frases e expressões idiomáticas.

………………………….

II.

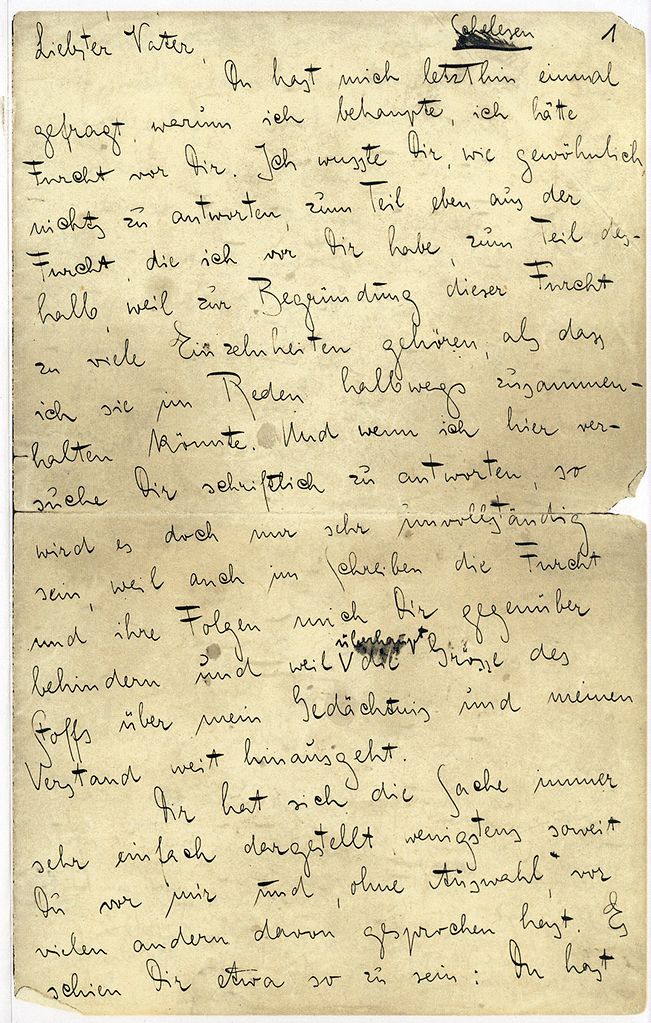

Kafka é talvez o primeiro escritor a investir na figuração literal das expressões. As metáforas atravessam toda a sua obra: das peças breves, que são verdadeiros “monólitos metafóricos”,[2] aos romances, em que até mesmo as vidas das personagens são uma espécie de síntese de ditos populares — uma abstração que vai na direção contrária ao personagem-tipo do Realismo oitocentista e, diferentemente do que poderíamos supor, com forte aderência às relações sociais e tipos humanos do chão histórico. Dentre as metáforas fossilizadas restauradas em sua narrativa breve podemos citar luftmensch (“homem aéreo”) — expressão que teria levado à composição de A Metamorfose, redigida em 1912 e publicada em 1915 —, ou ainda “sofrer na própria pele”, que por sua vez dera origem à cruenta novela Na Colônia Penal, escrita em 1914 e publicada em 1919.

……………………..

…………………

Ao figurar literalmente o sentido essencial de um mote corriqueiro — o “sentido imagético soterrado”[3] da linguagem comum — e já quase completamente rasurado pelo uso cotidiano, Kafka produz uma paisagem ficcional a um só tempo surreal e realista. A inventividade literária não parte, por conseguinte, da invenção de novos termos, mas sim da reelaboração de imagens desbotadas pela irreflexão e cujas projeções já perderam o alcance originário. O efeito desse método é surpreendente. A representação literal de uma metáfora lexicalizada desnaturaliza o que, se visto de perto e sem rodeios, revela-se factualmente abjeto e inaceitável — como a cerimônia de execução Na Colônia Penal —, ao mesmo tempo em que faz ver quanto a linguagem pode também modificar, senão a realidade, ao menos nossa maneira de apreendê-la.

Na Colônia Penal, a máquina de tortura escreve com agulhas de ferro na carne do acusado, seguindo à risca a metáfora morta “sofrer na própria pele”, e sugere por sua vez, em imagem renovada, uma metáfora viva para o mundo administrado. Tanto assim que o oficial incumbido de apresentar a máquina ao explorador estrangeiro pode dizer: “não é fácil decifrar a escrita com os olhos, mas o nosso homem a decifra com os seus ferimentos”[4]. Pela crueldade desse aparelho de tortura, cuja parte superior é denominada “desenhador”, a novela ainda poderia remeter ironicamente ao bordão “entendeu ou quer que eu desenhe?”. Poderíamos imaginar que o destinatário desta frase é aquele que é tido como estulto pois, incapaz de decifrar os hiatos maliciosos do discurso, exige a tradução dos conceitos em imagem. De resto a máquina diabólica prevê, com a perversidade típica das versões periféricas do “progresso”, que “o entendimento ilumine até mesmo o mais estúpido”[5]. Não há, isto posto, efeito claro-escuro nessas figurações, apenas uma imagem nítida em que o mínimo detalhe é mostrado de muito perto. Talvez não haja figura melhor, inclusive dentre aquelas retóricas, que traduza a barbaridade que o capitalismo produziu e continua a produzir nas margens[6]. E nisso Kafka concorda com o mestre Flaubert que, ao se irritar com a excessiva discussão a respeito da escravidão num romance muito lido em seu tempo, escreveu: “É necessário fazer reflexões sobre a escravidão? Mostre-a e pronto.” Capturar com nitidez estonteante o horror que escoa para as bordas: esse, o método.

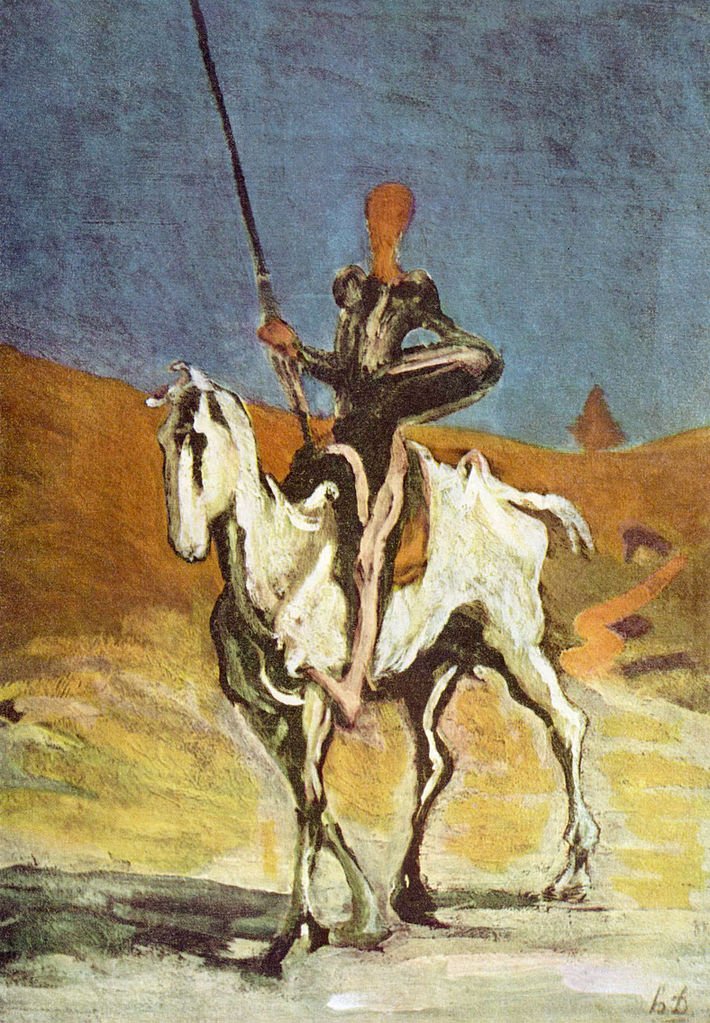

Em A Metamorfose, a expressão luftmensch remete àquele que, por sua propensão natural ao devaneio, está fora do processo produtivo, e por isso sobrevoa o mundo social. É significativo, nesse sentido, lembrar a acepção que a mesma expressão, emprestada ao idioma alemão, adquire em língua inglesa: luftmensch: an impractical visionary. O vocábulo pode também ser sinônimo de quixotic, neologismo que deriva do nome do primeiro herói a se confrontar com o mundo desencantado no qual se choca seu vocabulário cavalheiresco, produzindo um efeito cômico e melancólico. Quixotesco — “que tem ideais dissociados da realidade” — é, portanto, um termo que põe a nu o abismo que separa linguagem e realidade, literatura e mundo prosaico onde moinhos poderão ser apenas moinhos e jamais gigantes.

………………………

……………………….

De modo geral, esse “homem aéreo” pode ser facilmente identificado com a figura do artista, a qual o próprio Kafka, assombrado por um profundo sentimento de dever, teve de aliar a um enfadonho emprego no Instituto de Seguros contra Acidentes de Trabalho. O quase impossível compromisso entre a atividade artística e a burocrática não era um drama vivido apenas por ele. Acuado pelas amarras do processo de individuação imposto pelo moderno mercado de trabalho, o artista é aquele que, historicamente, aparta-se da produção da vida material. Ele se compraz de sua marginalidade considerando-a ao mesmo tempo danação (daí a figura emblemática do poeta maldito) e apanágio de seu ofício, pois somente nesta condição é possível dar livre expressão à sua individualidade. Leva, em suma, uma vida de boêmio, termo que surge no século XVIII e condensa perfeitamente esse sentimento ambíguo dos primeiros homens de letras. Já em meados do XIX, “boemia” passa a englobar tanto os artistas como toda aquela massa anômala, nem proletária nem pequeno-burguesa, e que Marx define como Lumpemproletariado. Desde então, o artista é definido como oposto ao burguês.

Quando Kafka começa a compor seus primeiros escritos, o desprezo pelo prosaísmo filistino não era, portanto, novidade, assim como não era novidade o cunho pejorativo da expressão que ele retoma em A Metamorfose. O assunto continuava atualíssimo. Mesmo no decadentismo esteticista que precede as experimentações da prosa art-nouveau subjazem críticas severas nessa direção, a despeito da introspecção e aversão ao plano social que caracterizam o movimento. Basta pensar em Às Avessas, de Huysmans, em que o excêntrico herói Des Esseintes compara a escravidão antiga àquela do “terrível mundo de negociantes” responsável pela degeneração da inteligência e da arte. Ou ainda na dicção sardônica investida contra a nobreza do trabalho (pilar da ideologia burguesa) dos Contos Cruéis, de Villiers de L’Isle-Adam. Diante da miséria da família, duas irmãs, Olympe e Henriette, decidem fazer da prostituição seu ganha pão. Tudo corre bem até que uma delas confunde o dinheiro com o prazer ao se apaixonar por um dos clientes. Depois de ser severamente repreendida pelo pai, a moça padece de culpa e só expia por completo seu “pecado” quando, in extremis, vê reluzir por entre os dedos do amante “as moedas do metal sagrado”[7].

Como no conto de Villiers, sendo este muito mais irônico que metafórico, a família de Gregor Samsa vive parasitariamente às expensas do filho. Este trabalha mais do que devia, sacrificando-se para pagar a dívida deixada pelo pai e, apesar de ser um zeloso e promissor caixeiro-viajante, aspira em seu íntimo à vida de artista. Esse destino ele pode apenas bondosamente reservar à irmã, em quem ele enxerga um prodigioso talento. Todavia, aos olhos da sociedade guiada pelo etos da laboriosidade, aquele que se consagra a este gênero de atividades é alguém “miserável como um inseto”. E então Kafka faz com que Gregor acorde certa manhã “metamorfoseado em um inseto monstruoso”.

A estranheza dessa sentença extraordinária, a primeira da novela, é conhecida e amplamente comentada, mas não custa nada referir em grandes linhas seus efeitos mais genéricos. A metáfora do homem aéreo traduz uma imagem num primeiro momento fantástica, em aparência distante da vida. É esse retrato absurdo que acaba por reavivar a realidade crua — no caso, o drama de um indivíduo que, considerado improdutivo pelo sistema, torna-se algo menor do que um ser humano. Como a linguagem não diz mais o mundo real, mas apenas o mundo aparente, é preciso recorrer ao absurdo da metamorfose de Gregor para que voltemos a estranhar o que já se tornou corriqueiro. O absurdo não é mera abstração da realidade, é antes, para usar uma expressão de Adorno, “mimese do que está petrificado e alienado”[8] no terreno social. De ornamentação retórica, floreio estilístico, (e não espanta que essa concepção de metáfora fosse a única coisa, em literatura, que desesperava Kafka) a metáfora passa a ser projeção imaginativa de verdades subterrâneas.

Como discípulo confessado de Flaubert, Kafka sabia que, utilizadas assim como são na prática cotidiana, as expressões são frases feitas que perpetuam a burrice e a cegueira sociais contra as quais ambos buscaram se esquivar em suas narrativas. A diferença entre as ficções está nas soluções que um e outro encontraram para driblá-las. Contra a bêtise das ideias feitas, Flaubert construiu uma prosa em que o narrador se abstém de sua tradicional postura opinativa para que o leitor possa tirar suas próprias conclusões. Como se sabe, esse procedimento formal surge como resposta à crise da consciência que se tornara patente a partir de 1848, quando as revoluções populares na Europa colocaram em xeque a universalidade do ideário burguês. Daquele momento em diante, não era mais possível dizer objetivamente a diferença entre a nota falsa e o real, pois quem fala o faz sempre de um lugar preciso e defendendo o particularismo de seus interesses. Para superar a crise dos significados seria preciso assumir um olhar distanciado sobre o mundo e superar a subjetividade de seu próprio ponto de vista. As soluções técnicas mais bem-acabadas do século XIX — da impessoalidade flaubertiana à orientação científica em Zola, para citar apenas duas — partem dessa necessidade autorreflexiva, dessa ambição de objetividade. Noutras palavras, partem de uma aposta renovada na ironia, da ironia como “autocorreção da fragmentariedade”[9], mas também como arte de dizer “o contrário do que se pretendia dizer”, segundo sua definição clássica.

Ora, a ironia é a figura retórica predileta de quem fala por meias-palavras. Ela não diz diretamente, insinua — inclusive tipograficamente, grifando palavras, pondo-as entre aspas —, remete sempre a subentendidos, a sentidos implícitos que podem ser apenas entrevistos. Aqui reside a esperança flaubertiana na linguagem: no intervalo entre o dito e o não-dito que pressupõe, ainda e apesar de tudo, um leitor esclarecido. Por isso Flaubert pode “definir” ironicamente na entrada do seu Dicionário de ideias feitas, a literatura como “occupation des oisifs”. Para Kafka o jogo irônico parece não bastar: em vez de inverter os sinais e esperar que sejam repostos por um leitor atento, traduz ideias feitas como essa em sentido estrito e transforma aquele que pratica arte ou literatura, ou simplesmente tenciona praticá-la, em um parasita. Radicaliza, destarte, a formalização estética do problema moderno da consciência iniciado por Flaubert e que parece, naquele momento histórico em que escreve, chegar a um beco sem saída. Acaso poderia um escritor minimamente consciente da experiência reificada da modernidade confiar plenamente na ironia e esperar por um leitor esclarecido? O alheamento completo dos processos de produção da realidade torna impossível supor que se possa ainda lidar com as incertezas e as indefinições das entrelinhas, com os mal-entendidos. Talvez a linguagem, mesmo a mais ilustrada ou mesmo empregada com a devida distância irônica, termine por reiterar e corroborar o mundo reificado. Como disse Anatol Rosenfeld, para Kafka a maneira mais honesta de narrar o desumano é com desumanidade[10]. E não só com a notória sobriedade e frieza com que descreve o monstruoso, mas também com o distanciamento que consegue ainda encontrar vida na linguagem cotidiana, tornando-a novamente expressiva, destituindo-a de seu caráter instrumental e alienante. Nisso consiste sua aposta revolucionária na figuração literal das expressões. Dá assim, uma vez mais, continuidade a um dos mandamentos do mestre francês: não humaniza (e familiariza) algo desumano como a escravidão ou — o que talvez fosse uma contradição em termos ainda maior — o esmagamento do indivíduo pela máquina moderna do Estado; mostra-os através da potência imagética da palavra.

………………………………

III.

No inverno de 1959-1960 a poeta austríaca Ingeborg Bachmann (1926-1973) é convidada a ministrar um ciclo de conferências para a nova cátedra de poética da Universidade de Franfkurt. “Problemas da poética contemporânea” será o primeiro ciclo dos famosos seminários de Frankfurt proferido por uma mulher. As aulas são a ocasião para a escritora discutir as questões e temas que lhe são mais caros em seu trabalho de escrita. Ao falar da poesia contemporânea em uma das cinco lições, ela cita uma carta de Kafka na qual o escritor define o que pretende com um livro:

………………………

Se o livro que estamos lendo não nos acorda com um murro na cabeça, por que o lemos? Porque nos faz felizes[…]? Meu Deus, seríamos felizes mesmo sem livros, e os livros que nos fazem felizes nós poderíamos, se necessário, escrevê-los sozinhos. […] Um livro tem de ser um machado para o mar de gelo que há dentro de nós. É nisso que eu creio.[11]

……………………….

…………………….

Na argumentação de Bachmann, o trecho de uma beleza cortante funciona como resposta à pergunta sobre o que pode ainda a poesia. A infelicidade, diz ela, que uma poesia pode provocar depende da capacidade que a palavra poética tem de despertar a cicatriz profunda que talvez ignorássemos existir em nós e através da qual somos repentinamente capazes de retraçar toda a pregnância das figuras poéticas. O princípio por detrás desse entendimento é de que o alcance da poesia está para além dela mesma, pois esta se derrama continuamente no outro que a lê.

“A grande poesia não diz só aquilo que diz, como também o fato que está dizendo, a potência e a impotência de dizê-lo”, escreve Giorgio Agamben[12]. Os dois conceitos-chave da oração, a potência e a impotência, nos assistem na tarefa de ligar os vínculos existentes entre a escrita de autores díspares na prosa e no tempo e naquela de retraçar uma história da literatura tal como a entendia Bachmann, isto é, como um território aberto e sempre incompleto em que o passado se alastra constantemente no presente.[13]

A potência, noção retomada de Aristóteles, liga-se ao ato de criação ao mesmo tempo que se opõe a ele. Aquele que possui um saber ou uma técnica pode colocá-los ou não em prática, isto é, pode ou não exercitar sua potência. A potência define-se, por conseguinte e paradoxalmente, como a possibilidade de seu não-exercício. Levando ao extremo o raciocínio, a impotência [adynamis] não se opõe necessariamente à potência [dynamis], não quer dizer ausência de potência, mas antes “potência-de-não” passar ao ato. Nesse sentido, aquele que realiza o ato de criação não é aquele que possui apenas uma potência (um talento, uma vocação) e, de uma hora para a outra, decide concretizá-la. A potência e a impotência, o impulso de agir e a resistência a esse impulso, formam um só movimento dialético que participa do ato de criação. Toda obra de arte contém em si essas duas forças: a potência permite que a obra se realize em parte, e a impotência, ou a resistência à potência, impede que esta última se esgote totalmente na obra.

Para ilustrar esse processo, Agamben escolhe dois exemplos elucidativos. O primeiro é uma escrita sob o vaso da Anunciação de Ticiano — Ignis ardens non comburens, isto é, “o fogo que arde sem jamais se consumar” —, uma metáfora perfeita do caráter ambíguo da potência contida em uma obra. O outro é naturalmente uma figura kafkiana. Trata-se de Josefina, a cantora da última novela do escritor. Com seus meios insuficientes — além de não ser uma cantora excepcional descobrimos que Josefina nem sequer sabe cantar, assobia apenas e seu assobio parece assemelhar-se ao mais simplório — consegue cativar os espíritos mais embotados de seu povo miserável. Na verdade, Josefina tem de fazer um esforço medonho para assobiar de um modo que todos seriam capazes, mas que não ocorre a ninguém fazer passar por arte. O que faz de Josefina a cantora de seu povo é a solenidade com a qual ela se põe a fazer nada mais senão o usual, afinal de contas descobrimos depois que o assobio é a língua daquele povo. Josefina canta com sua potência/impotência de cantar, essa a origem da beleza de sua arte. O canto é imperfeito, incompleto, e pode, por isso, continuar a reverberar em seu público, e este por sua vez, aprender com Josefina a liberar o assobio — sua língua apagada — “das cadeias da vida cotidiana”.[14]

………………………

………………….

Não por acaso Bachmann cita também Kafka em sua conferência. A literatura é definida por ela nas lições frankfurtianas como um conjunto de obras esplêndidas, mas também de pontos-mortos, de fragmentos em que se realiza a esperança na língua, pois contêm o que ainda é possível conquistar pela linguagem. O fascínio pela literatura reside precisamente nisto: nas páginas em branco das obras graças às quais se exercita “o sonho de uma expressão que não será jamais plenamente realizado[15]”. Aqui não há intervalo entre o que se disse e o que se queria dizer; talvez apenas um lapso infinito de potência. Desse ponto de vista, nenhuma obra poderá jamais ser considerada inofensiva. Daí ser a literatura uma utopia, uma potência que não se consuma jamais — e o escritor uma existência utópica —, “uma afronta milenar contra uma língua ruim”,[16] isto é, contra a língua da vida. Não fosse assim, a literatura não teria nenhum significado para nós, argumenta Bachmann, seria um cemitério, um panteão de obras mortas. Como se vê, tal ideia de literatura parte de uma atitude perante a linguagem da qual, Bachmann o sabia, Kafka também compartilhava. É um modo de proceder que, contra o senso comum e a violência da vida falsificada, desconfia das palavras apagadas, suspeita de sua despretensão para enfim refugiar-se na palavra em estado vivo, o que implica um constante reexame da própria produção literária.

Assim, no início dos anos 1960, Ingeborg Bachmann passa a se dedicar à produção em prosa — que vão de romances a dramas radiofônicos — e declara com firmeza ter abandonado a poesia, e sobretudo suas figuras retóricas, como lemos nos versos da terceira estrofe de Sem delicadezas:

…………………..

Nada mais me agrada.

Devo

guarnecer uma metáfora

com uma flor de amêndoa?

crucificar a sintaxe

sobre um efeito de luz?

Quem despedaçará o crânio

por coisas tão superficiais —.[17]

………………………….

Para não correr o risco de sacrificar a palavra viva em proveito de um efeito estético convencionalmente desejável, Bachmann prefere buscar novas formas expressivas. A hesitação diante da poesia, gênero por sua natureza rico em figuras de linguagem, nada mais é do que uma tentativa de afastamento de uma língua engessada, do limite do dizível ao qual corresponde o limite do mundo, como ela mesma sintetiza em um ensaio sobre Wittgenstein no início dos anos 1950. Diante de um mundo em declínio, de uma Europa devastada pela guerra, só a palavra viva surge no horizonte, só a partir dela parece possível alcançar uma expressão que diga as mudanças da sociedade e dos homens. “Não há mundo novo sem uma nova língua”, lemos em O trigésimo ano (1961), sua primeira coletânea de contos.

……………………….

IV.

Dois anos depois das aulas de Frankfurt, vem a público o livro de ensaios Pequenas virtudes (1962), de Natalia Ginzburg (1916-1991) e no ano seguinte, sua obra-prima Léxico familiar (1963). Natalia e Ingeborg são filhas da geração dos algozes e vítimas da Guerra. O pai de Ingeborg aderira ao partido nazista e ela mesma fizera, não sem arrependimento, parte da Liga das Moças Alemãs. Já Natalia vinha de uma família de intelectuais judeus e socialistas, os Levi. Depois de uma infância assombrada pelas atrocidades da guerra, ambas encontrariam refúgio em Roma, cidade na qual viveram com alguns pequenos intervalos da década de 1950 em diante. No início da década seguinte, quando Natalia obtém seu primeiro Strega, prestigioso prêmio da literatura italiana, e Bachmann publica seus primeiros escritos em prosa, as duas já eram escritoras consagradas e tinham algumas amizades em comum, como a escritora romana Elsa Morante. Terão se conhecido? Uma terá lido a outra?

As pequenas virtudes surge num panorama literário em crise e busca, ao contrário do que se esperava à época, assimilar o real por caminhos insólitos, uma vez que a realidade do pós-guerra não parecia menos complexa e obscura do que aquela do mundo onírico. Apenas os cacos dessa realidade intricada, os átimos fugidios, as diferentes vozes, e sobretudo as palavras, parecem conter algum grão de verdade sobre aquela realidade indecifrável.

…………………….

………………..

Diferentemente do que poderíamos supor pelo título, os breves ensaios do livro não ensinam as pequenas virtudes, mas sim as grandes. Não convém ensinar aos filhos a poupança, “mas a generosidade e a indiferença ao dinheiro”. Por mais que o silêncio, “o fruto amargo dessa época malsã”[18] possa ser doloroso, é preferível chamá-lo por seu verdadeiro nome em vez de matá-lo como se mata o tempo, com as palavras velhas e sangrentas de nossos pais, escreve em “Silêncio”. Em “Os sapatos rotos”, a resposta à pergunta se seria preferível calçar os filhos com sapatos sólidos e sadios, ou se, em vez disso, seria melhor deixá-los com sapatos furados e se abster dos próprios desejos, também surpreende o leitor. Não é a renúncia pura e simples que Natalia defende: “[…] para aprender mais tarde a caminhar com sapatos rotos, talvez seja bom ter os pés enxutos e aquecidos quando se é criança.”[19] A liberdade não está na renúncia, mas na possibilidade de poder renunciar quando se vive na riqueza. Ou seja, é possível aprender a renunciar mesmo, e sobretudo, em tempos de abastança como são aqueles do milagre econômico que sucedem o fascismo. De pequenas frases banais, e em aparência sem qualquer agudeza, Ginzburg chega a verdades que o leitor descobre com surpresa ter esquecido, assim como o leitor de Kafka redescobre as imagens emboloradas das expressões com repentina força, como se não tivessem permanecido sempre ali. Se neste caso era preciso encontrar o sentido soterrado das palavras, agora era preciso procurar as palavras nos escombros, salvaguardar os estilhaços de uma linguagem extinta a fim de restituir um novo sentido à existência.

Daí a força de Léxico familiar, livro em que o trabalho de restauro minucioso do vocabulário de uma família serve de contraponto a um mundo arrasado pelos horrores da guerra e do fascismo. Apartando-se do grande relato, Natalia aventura-se nesse livro pelas sendas tortuosas e esburacadas da memória, único campo em que sobrevivem as frases e modos de dizer da família. É nesse ato de custodiar as palavras à margem da história oficial que reside seu compromisso ético-estético mais sincero. Essas frases, escreve Natalia, “são o nosso latim, o vocabulário de nossos tempos idos, é como os hieróglifos dos egípcios ou dos assírio-babilônicos, o testemunho de um núcleo vital que deixou de existir, mas que sobrevive em seus textos, salvos da fúria das águas, da corrosão do tempo.”[20]

Mas o que mais surpreende nesse texto extremamente belo é sobretudo a simplicidade com a qual cada caso sustentado apenas pela lembrança de uma frase é narrado. Essa é uma das originalidades do livro, como bem notou Alejandro Zambra no prefácio à edição brasileira. Afinal, qualquer um poderia tomar nota das frases ouvidas infinitas vezes em família, e cujo sentido é conhecido apenas por nós, para construir a partir destas um livro. E, no entanto, não o fazemos, assim como os camundongos do conto de Kafka não fazem de seu assobio um canto extraordinário como o de Josefina. Não o fazemos do mesmo modo como deixamos de enxergar as imagens que as expressões intimamente e sem grandes mistérios trasladam. Em verdade, temos tendência a trascurar o significado das palavras, pois estamos sempre preocupados em não perder o sentido que pode estar escondido nas brechas; em fracassar na nossa tentativa de compreender o mundo em que vivemos.

Hoje, ainda, e talvez com urgência imprevista, a desmistificação do real exige um esforço contraintuitivo, uma vez que devemos nos valer apenas do que está imediatamente à nossa frente e que, no entanto, deixamos de ver. É preciso, para alcançar a consciência do que possa ser o real, declinar o mundo com palavras em estado vivo, levá-las ao pé da letra, revirá-las até encontrarmos sua contradição sedimentada, até retomarmos nestas algo que não diga o mundo, mas que diga a tentativa de dizê-lo. A história incompleta dessa literatura atesta quão difíceis são estes tempos; ademais “Josefina canta de preferência em tempos agitados”.[21]

…………………..

…………………..

………………….

Notas:

[1] Paul Ricœur, A metáfora viva. Trad. Dion Davi Macedo. São Paulo: Edições Loyola, 2000, p. 75.

[2] Günter Anders, Kafka: pró e contra; Os autos do processo. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 59.

[3] Idem, p. 58.

[4] Franz Kafka, Na colônia penal. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 44.

[5] Idem.

[6] Gustave Flaubert, Carta a Louise Colet, 9 de dezembro de 1852. Correspondance, Tome II : Juillet : 1851- Décembre 1858. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1973-2007, p. 204.

[7] Villiers de L’Isle-Adam, « Les demoiselles de Bienfilâtre » in Contes Cruels. Paris: Le livre de poche, 2013, p. 21.

[8] Theodor. W. Adorno, Teoria estética. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1993, p. 33.

[9] Georg Lukács, A Teoria do romance: Um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Editora 34, 2009, p. 76.

[10] Anatol Rosenfeld, “Kafka e o romance moderno” in Letras e leituras. São Paulo: Perspectiva, 1994, p. 59.

[11] Franz Kafka, Brief, 1902-1924. Frankfurt am Main: Fischer, 1958, pp. 27-28 apud Ingeborg Bachmann, Letteratura come utopia. Milão: Adelphi, 1980 p. 47. [Carta a Oscar Pollack, 27 de janeiro de 1904.]

[12] Giorgio Agamben, Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione capitalista. Vicenza: Neri Pozza, 2017, p. 43.

[13] Ingeborg Bachmann, Letteratura come utopia. Lezioni di Francoforte. Milão: Adelphi, 1980 p. 110.

[14] Franz Kafka. “Josefina, A Cantora ou O povo dos camundongos” in Um artista da fome e A construção. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

[15] Ingeborg Bachmann, Letteratura come utopia. Op. cit., p. 120.

[16] Idem, p. 119.

[17] Ingeborg Bachmann, O tempo adiado e outros poemas. Trad. Cláudia Cavalcanti. São Paulo: Todavia, 2020.

[18] Natalia Ginzburg, As pequenas virtudes. Trad. Maurício Santana Dias. São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 122.

[19] Idem, p. 26.

[20] Natalia Ginzburg, Léxico familiar. Trad. Homero Freitas de Andrade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 377.

[21] Franz Kafka. “Josefina, A Cantora ou O povo dos camundongos” in op. cit.

……..

………