O racismo enquanto exercício de predicação

por Adriano Moraes Migliavacca

…..

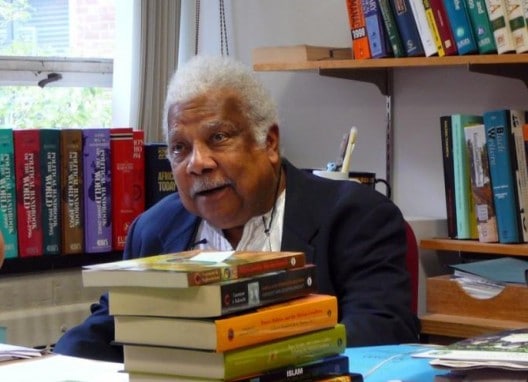

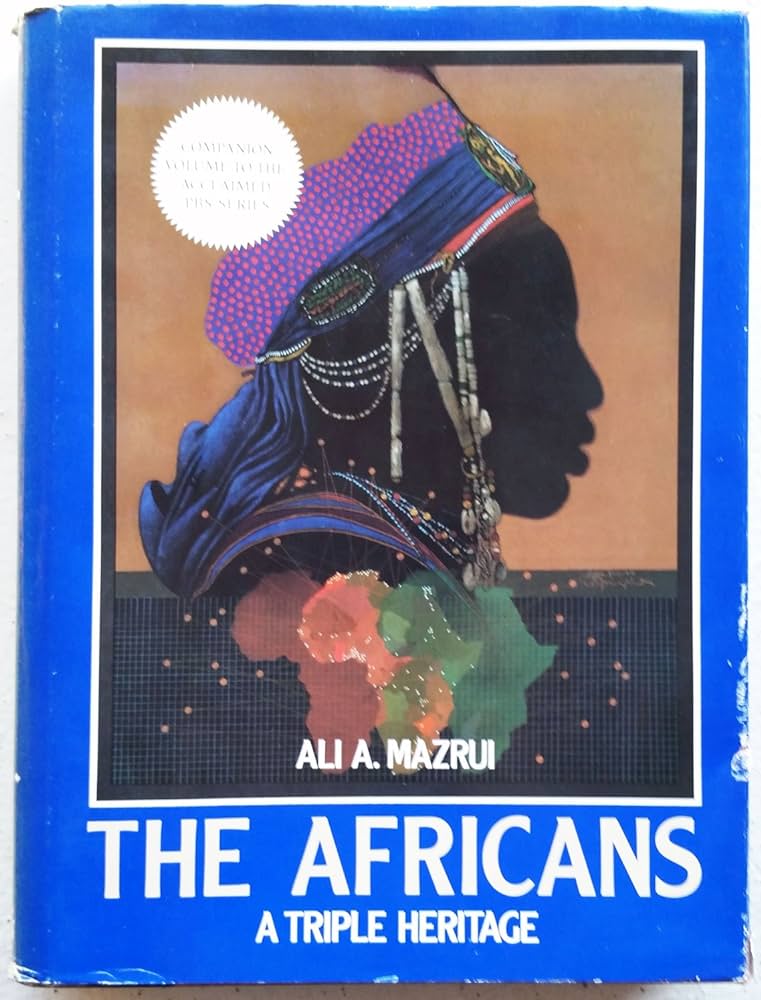

No panteão das grandes ausências intelectuais africanas, a lacuna desocupada pelo cientista político queniano Ali Mazrui se agiganta. Mazrui notabilizou-se, no início dos anos de 1980, pela série documental The Africans: A Triple Heritage, em que, muçulmano que era, examinava a importância dos legados islâmico, ocidental e tradicional na formação da África contemporânea. Uma de suas obras, The African Condition, composta por palestras apresentadas no ciclo Reith Lectures, contém um ensaio voltado a um exame do racismo antinegro na América — galvanizado pela escravidão — e na África — galvanizado pelo colonialismo. O que o cientista político nos apresenta é, antes de tudo, uma elucidação sistemática de elementos relativamente evidentes, mas cujos efeitos com frequência nos escapam.

..

..

No Brasil, temos (digo, nós, pessoas brancas) o adorável hábito de comparar a escravidão negra com outras formas de opressão, sofridas por outros povos, para imediatamente diminuir a gravidade daquela e, assim, negar a justiça de quaisquer políticas afirmativas ou compensatórias. Nesse sentido, Mazrui apresenta uma observação interessante: se comparada com o holocausto, talvez a escravidão africana não tenha sido mais brutal em termos de violência física (é claro que seria necessário levar em conta a duração de cada tragédia); no entanto, no quesito humilhação, a escravidão africana, com seu aftermath, supera não só o holocausto, mas muitas das grandes opressões históricas. Mazrui apresenta uma razão: o judeu no III Reich, quando capturado, era privado de valor humano, seu futuro era a aniquilação. O africano capturado perdia seu valor humano, mas adquiria considerável valor de mercado e de uso. Aqui talvez esteja a raiz do caráter ambíguo do racismo antinegro nas Américas apontado por Abiola Irele: o negro era repudiado como ser humano, mas cobiçado como objeto. No período colonial, a presença de muitos escravizados negros em um engenho era sinal de prosperidade. Até aí, a chuva cai sobre a lagoa. De fato, nada nessas reflexões parece novo. A questão é: por que boa parte dos brasileiros brancos simplesmente esquece essas considerações na hora de papear sobre racismo?

É importante perguntar, então: como se constituiu esse objeto de desejo e repulsa? Essa resposta já não é tão simples. A partir do século XVIII, cientistas europeus começam a criar teorias sobre o que são, de fato, os negros, por que têm os traços que têm e o que os diferencia de brancos europeus. Muitas dessas teorizações são discutidas — e documentadas — no livro The French Encounter with Africans, de William B. Cohen. O que encontramos é, no mínimo… bizarro.

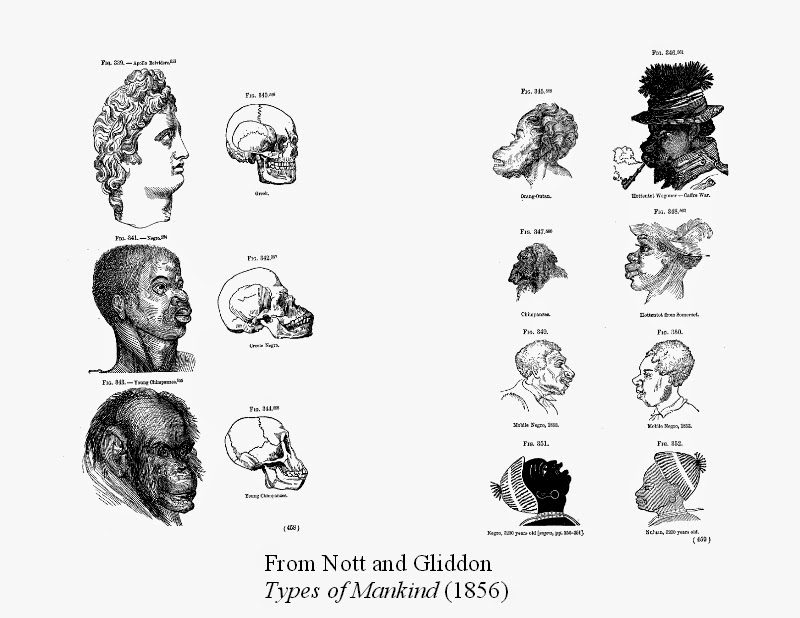

É difícil para uma pessoa do século XXI estudar as teorias raciais do século XVIII sem algumas convulsões de risos. As populações africanas, na época já conhecidas como “negros”, ocupavam a curiosidade dos iluminados: por que de sua cor e de seus traços? A coqueluche do evolucionismo só começaria no século XIX e o sentido da cavalgada histórica favorecido pelos iluminados não se distanciava muito do encontrado em muitos sistemas religiosos: a história humana é a história da queda, da degeneração, da perda do estado de graça. Com algumas populações, tal degeneração teria sido mais severa. Os povos de pele escura um dia tiveram pele clara, que fora deformada por fatores ambientais. Os homens eram todos iguais; diferenças tão drásticas só poderiam ser resultado da ação de forças externas. Havia, então, a estranha noção de que os africanos não eram naturalmente negros nem possuíam desde a origem os traços que os caracterizam; sua pele escurecera devido à ação do sol, havendo, então, discussões sobre em quantas gerações a prole de uma família africana embranqueceria caso viesse a habitar um país frio. Os formatos dos lábios e do nariz eram atribuídos ora à manipulação artificial com fins estéticos, ora ao hábito de constantemente franzir o cenho e apertar os olhos por causa da intensidade do sol e do calor. É ainda no século XVIII que surge a teoria da cadeia do ser. Havia um contínuo hierárquico entre os seres, que ia de um objeto inanimado até Deus, no qual o ser humano ocupava a posição intermediária. Dentro da própria ordem humana, havia uma hierarquia entre as raças, o branco europeu ocupando o topo e o negro africano, o fundo. A posição do homem branco dava a ele o dever de comandar o resto do mundo, formado por raças inferiores.

Aqui há uma passagem para a lógica do racismo científico e do evolucionismo que dominaram no século XIX. As diferenças raciais não mais eram acidentais; tinham, isso sim, um caráter imutável; as raças tinham um lugar estabelecido e fixo no mundo de acordo com sua posição no diagrama do universo. Surgiram sociedades científicas na Europa voltadas para o estudo e entendimento das raças a partir de esqueletos, crânios, cérebros e outros órgãos. Não havia, no entanto, qualquer interesse pela cultura desses povos. O comércio escravista tendo seu pináculo no século XIX, eram os corpos dos africanos o que os tornavam valiosos e desejáveis como instrumentos de trabalho e que bastavam para predicá-los. As culturas africanas passariam a interessar quando o pensamento evolucionista atingisse o âmbito cultural, no período da colonização da África.

…

….

No Brasil, as ideias racistas evolucionistas não poderiam senão fazer um grande sucesso. País que mais recebeu escravizados da América e que mais demorou para abolir a escravidão, africanos e africanas se tornaram — aqui talvez mais que em qualquer outro lugar — instrumento de trabalho, objeto de desejo e objeto de ciência. Nesta última seara, os doutores Sílvio Romero e Nina Rodrigues, já no período pós-escravidão, se destacaram pela crença na incapacidade do africano de se civilizar e pelo entusiasmo com o estudo das culturas africanas como meio de conhecer o “pensamento primitivo”. É exemplo conspícuo da confusão em que andavam esses ilustres doutores o fato de este último, na introdução de seu clássico Os africanos no Brasil, comentar que, no sul do Brasil, “o clima e a civilização terminarão com a raça negra”. A europeidade meridional sempre foi um engano bem espalhado Brasil afora. Em show na cidade de Porto Alegre, a cantora baiana Luedji Luna admitiu ter ficado impressionada quando veio pela primeira vez ao Rio Grande do Sul, pois “não sabia que havia tantos pretos” em nosso deep south.

As ficções criadas para naturalizar a muito artificial inferioridade negra são tão numerosas quanto absurdas. Infelizmente, não se pode contar com tal absurdidade para que tais ficções sejam descartadas. Primeiro, essas teorias não ficaram circunscritas a livros de eruditos ou reuniões fechadas de sociedades científicas, mas fizeram caminho até o povo por meio de congressos, artigos jornalísticos, manuais de criminologia, entre outros — todos sancionados por nomes elegantes de doutores europeus. Segundo, quando uma população quer acreditar em algo, qualquer elemento serve para fomentar a crença. E a população branca no Brasil (de resto, em todo o mundo ocidental) quis e continua querendo acreditar na própria superioridade fictícia. E quem não quereria?

Tal qual disse Ali Mazrui, o valor humano da pessoa negra foi pervertido em valor econômico e valor de uso. Aqui, cruzamos o campo daquilo que é chamado de “racismo estrutural”. O advogado e jurista Sílvio Almeida, em O que é racismo estrutural, nos chama a atenção para o fato de que esse entendimento desafia a noção de que o racismo seja uma patologia encontrada apenas em alguns membros insanos ou extremistas da sociedade — refugos de um reacionarismo que choca mesmo o mais conservador dos cidadãos. O racismo, segundo o pensador paulista, torna-se eficiente por ser vivenciado como algo normal, e essa normalidade se deve à dimensão coesiva que o preconceito de raça tem na formação das sociedades ocidentais modernas. A superioridade branca não é um fato, mas uma necessidade. Não existe; foi preciso inventá-la. A inferioridade negra — invenção análoga — é a contraparte imprescindível. A produção das teorias racistas, como diversos estudos hoje podem nos mostrar, foi extremamente minuciosa, tão valioso era o que estava em jogo. Seu desmonte não pode ser feito senão com o máximo grau de minúcia, não deixando de denunciar nem a mais aparentemente insignificante e absurda crença sob essa estrutura.

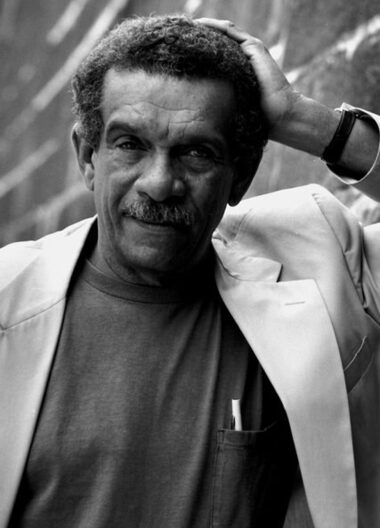

No seminal Peaux noires, masques blanches, Frantz Fanon postula que falar uma certa língua é “sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização”. Há algo de simplista na relação direta que o romancista quicuio Ngugi wa Thiong’o estabelece entre a imposição de uma língua estrangeira e o colonialismo mental. Sabemos que as possibilidades de uma língua transcendem a experiência histórica e espiritual do povo que a fala, podendo bem se tornar campo fértil para que outro povo deslinde sua vivência. Assim, Derek Walcott, poeta caribenho negro, disse considerar a língua um direito de nascença quando um entrevistador sugeriu ser o inglês em que escrevia “a língua dos senhores”. No entanto, para que um povo em situação de opressão faça da língua que lhe foi imposta um instrumento de autoconhecimento e expressão de si, é preciso haver um longo e difícil trabalho de depuração semântica. A nocividade de uma série de expressões de teor racista que se naturalizaram nas línguas ocidentais é assunto já muito discutido para insistir nele aqui. É importante dizer, todavia, que a produção das teorias racistas foi, antes de tudo, um exercício linguístico, um exercício de predicação, a construção de uma semântica que, passível de se concretizar nas diversas línguas ocidentais, criasse na gramática um local para a superioridade branca (e a análoga inferioridade negra) que se quer que ela ocupe na natureza.

…

…

Nesse sentido, um insight de grande importância nos vem da socióloga nigeriana Oyèrónke Oyèwùmí. Ao comparar o inglês com o iorubá, Oyèwùmí chama a atenção para a visualidade que domina a língua inglesa em expressões que se espelham em outras línguas ocidentais, tais como “cosmovisão” ou “visão do mundo”. O trabalho de Oyèwùmí tem seu foco em questões de gênero, mas suas investigações funcionam perfeitamente para o entendimento das categorizações raciais, cuja concretude e sistematicidade têm base exclusivamente visual, todas as outras diferenças não sendo senão predicações imaginárias ou anedóticas. Uma observação assim não busca negar a tremenda importância política que o complexo simbólico de base visual da “raça” adquiriu e segue adquirindo em suas diversas modulações. No entanto, há ainda hoje quem queira associar a um fenótipo características intelectuais e afetivas que, de resto, estão horizontalmente espalhadas pela humanidade.

..

…

A raça, portanto, passa de uma tentativa de classificação da humanidade para um delírio coletivo. Como diz Achille Mbembe em seu Critique de la raison nègre, as raças são a argamassa do delírio que constituiu a obsessão identitária europeia. E, ao falarmos de modernidade, “negro” e “raça” tornam-se sinônimo no pensamento europeu. Mbembe aponta a obra Introdução à filosofia da mitologia de Schelling como um marco nesse desenvolvimento. Schelling busca uma relação íntima entre a origem das diversas mitologias e das diversas raças; se há diferenças entre grupos da mesma raça causadas por fatores ambientais, as diferenças entre os grandes grupos raciais, diz o filósofo alemão, são causadas por fatores internos ou espirituais, dos quais as mitologias dão testemunhos precisos. Schelling acredita que, pela experiência do cristianismo, os europeus teriam se desracializado, restando a condicionalidade de raça aos outros grupos. Schelling escrevia no século XVIII; a partir do século XIX, como Mbembe diz, o negro vem a se tornar a figura física ilustrativa do conceito de raça. Se o branco se desracializou, despojou-se do máximo de condicionalidades e veio a se tornar a figura do humano universal, o negro se tornou o exemplo do ser humano inteiramente enredado em condicionalidades ambientais e biológicas.

…

…

A importância de se tratar desse pensamento nos dias de hoje é o fato de ser ele o pensamento que nos rege (refiro-me aqui em particular ao grupo a que pertenço, pessoas brancas de classe média) e segue mais vivo que imaginamos. Em vídeo atual para a revista Elle, a autora Djamila Ribeiro disse ter o racismo científico de outrora evaporado enquanto teoria institucional para se automatizar em pensamentos e atitudes. Sem dúvida, isso ocorreu. No entanto, em algumas universidades e institutos de pesquisa (em particular, nos Estados Unidos), o racismo científico é bem atual. Quando vemos psicólogos e psicólogas como Linda Gottfredson e Richard Lynn defendendo ideias de superioridade intelectual branca hereditária e promoção de genes brancos para a melhoria da sociedade; quando pensamos que um instituto de fomento à pesquisa voltado a patrocinar trabalhos de cientistas que sustentem a ideia de eugenia branca como o Pioneer Fund segue bem vivo e que ganhadores do Prêmio Nobel como William Schockley e James Watson defendem ou defenderam até bem recentemente noções de superioridade racial, fica difícil enxergar o racismo científico como uma extravagante ideia do passado. Para muitos desses prestigiados acadêmicos, a alta taxa de violência em bairros negros se deve majoritariamente a uma tendência biológica do negro para a violência; as dificuldades escolares de grande parte da população negra e pobre se dá não pela má qualidade do ensino acessível a ela, mas ao pouco desenvolvimento do sistema nervoso da raça — algo primordialmente genético. As consciências de muitos de nós se aliviam ao constatar que “Eu jamais acreditaria em um absurdo desses”, mas faço questão de colocar duas perguntas: 1) Se não acreditamos nisso, será que não agimos como se acreditássemos?; 2) A ideia do negro como um ser inferior parece racionalmente absurda para muitos de nós, mas com qual ideia a substituímos? O fim de uma ideia só pode ser comemorado quando outra vem tomar o seu lugar.

A inferioridade negra foi uma mentira extremamente bem contada; elaborada para durar séculos. O sucesso dessa mentira garante que ela não se dissipará se a ignorarmos; ela não morrerá de inanição. Sua impugnação não ocorrerá senão com uma longa, consciente e ativa reformulação das ideias que temos não só sobre pessoas negras, mas também sobre pessoas brancas; e, por fim, se assim o for, da própria ideia de humanidade — o que ela é e por que vale a pena preservá-la.

…

….

…