A mente escavada

…………………

A mente escavada

A tensão metodológica entre o trabalho de arqueólogos e psicólogos evolucionistas

……..

………………….

por Rafael Baliardo

…………………

Um gato malhado, de pelagem tricolor, avança sobre o piso do recinto, trazendo, à boca, a miniatura de plástico de um estegossauro. Trata-se talvez da sala de jantar de uma família de classe média em um bairro residencial de uma grande cidade, em algum país desenvolvido do Hemisfério Norte. O felino atravessa o ambiente e avista o casal adulto de primatas hominínios sentados sobre assentos feitos com a madeira de uma árvore cerejeira, o mobiliário sustentado sobre quatro pés, com encostos. Eles se alimentam diante de um tampo de vidro erguido pelo suporte despegado também do tronco de uma árvore frutífera.

Na sala, o casal ingere, pela manhã, a infusão feita do grão crestado saído do fruto de um arbusto colhido longe dali, em uma localidade tropical. Alimentam-se ainda com gametas não fertilizadas de uma ave robusta de pequeno porte e plumada. Os ovos foram preparados com gordura vegetal ou animal em ebulição. Através de um processo de hidrólise, o volume viscoso composto pelo núcleo amarelo e mais denso da gema e a parte transparente e viscosa que a envolve foram coagulados sob o efeito do óleo quente até perderem parte da fluidez.

O gato — uma fêmea na verdade, de pelagem calicó, ou chita — irrompe na sala onde os humanos fazem o desjejum. O animal traz o dinossauro de plástico entre os dentes, objeto que encontrou abandonado atrás do sofá da sala de estar, o brinquedo do caçula nascido do casal.

Entre as incontáveis e variadas formas de vida que compartilham o planeta, somente os humanos parecem ser capazes de criar as circunstâncias ímpares da cena anterior. Um felino domesticado carrega com a mandíbula uma peça de plástico moldada para remeter visualmente à miniatura de um réptil gigante que existiu há centenas de milhões de anos, com o qual jamais convivemos ou vimos, mas que somos capazes de reconstituir a aparência.

Transposta a ocasião para outra parte do mundo, o ambiente em que o casal se alimenta talvez não fosse artificialmente climatizado. A morada poderia ser mais modesta, e o homem e a mulher não disporem do acesso aos mesmos alimentos ou então terem de lidar com a privação de comida e carência de algum nível de infraestrutura.

Desde que, em um tempo imemorial e por razões ainda essencialmente desconhecidas, começamos a adotar comportamentos estranhos a outras espécies, como enterrar e ritualizar nossos mortos e arriscar a vida fazendo pinturas em grutas quase inacessíveis, somos capazes de reconhecer, mas não de explicar, um paradoxo que nos desafia. Enviamos sondas para o espaço sideral, aprimoramos técnicas cada vez mais precisas de cirurgia oftalmológica e nos engajamos também em discussões minuciosas sobre a melhor estratégia de tradução da Poética de Aristóteles para as línguas modernas. Porém, na mesma medida, vivemos emaranhados em contradições primárias e somos incapazes muitas vezes de estabelecer consensos em torno do mais elementar dos fatos.

A maioria de nós não possui qualquer competência para caçar, abater animais e convertê-los em alimentos. Tampouco dispomos da devida perícia para construir a própria morada ou então entender plenamente como funciona a tecnologia que nos cerca. Exercemos, no entanto, ocupações tão abstratas como gerente de marketing ou analista de crédito imobiliário. Nessa teia complexa de colaborações, “abrimos mão” de dominar habilidades essenciais (como fazer uma sutura para emendar um ferimento, cultivar grãos ou ter a compreensão técnica de como funciona uma lâmpada) em favor de uma aliança latente cujo efeito contínuo é nos fazer prosperar como espécie.

Ficamos mesmerizados com o nível de organização social de comunidades de insetos como abelhas e formigas, mas nenhum ser vivo da Terra foi capaz de se associar como nós humanos fazemos. Esta, repetem os estudiosos, é nossa maior vantagem, mas também o calcanhar de Aquiles diante de incontáveis circunstâncias, já que, ao interagir em grupos, algumas de nossas características ingênitas parecem se destacar com embalo e viveza ainda mais explícitos.

Em dezembro de 1946, os mais influentes mafiosos em atividade na América do Norte e na Europa reuniram-se em um hotel em Havana, Cuba. Cerca de cem criminosos das mais temidas famílias da máfia hospedaram-se no então luxuoso Hotel Nacional e alternaram dias de trabalho intenso, durante reuniões em salas de conferência, com momentos de lazer e passeios turísticos. O encontro de Havana entrou para a história como a assembleia organizada pelo lendário gangster de origem judaica Meyer Lansky para que as famílias da Máfia reavaliassem a conjuntura e reestabelecessem os novos pactos que deviam orientar o crime organizado a partir do Pós-guerra. Tirando o fato crucial de que se tratava de uma conferência clandestina entre criminosos violentos e perigosíssimos, quem olhasse de fora não veria maiores diferenças, em termos formais, ao comparar o conclave de Havana com um mero congresso de eruditos germanistas, ou uma feira de entusiastas de histórias em quadrinhos ou mesmo com uma exposição agropecuária.

Isso equivale a dizer que, apesar dos nichos diversos de motivação e atividade e da amplitude de diferenças culturais, quando nos associamos com base em interesses individuais e coletivos, um mesmo conjunto de fenômenos elementares tende a se repetir. Entre eles, os padrões de afinidade entre grupos menores dentro de associações mais amplas de pessoas (a afamada “panelinha”), a eventual organização de dissidências, a reverência àqueles mais experientes ou tecnicamente mais habilidosos, as sucessivas dinâmicas de classe e status e a especialização hierárquica das tarefas. Tais fenômenos tendem a ocorrer tanto em uma associação de criadores de gado zebu, quanto em um clube de leitura ou ainda durante a mais reputada assembleia científica.

Sabemos que as competências associadas aos atos de convencer e persuadir correspondem a êxito social. Prevalecer em um debate ou disputa esteve, desde o advento da linguagem humana, diretamente associado às chances de sobrevivência. Ou, como sugere a mais severa tradição filosófica, não leve tudo o que seu oponente disser muito a sério e menos ainda o que você mesmo falar, porque, se ele não trapacear, é possível que você o faça. O cálculo, inequivocamente cético, decorre do argumento de que prevalecer socialmente se sobrepõe ao esforço de sermos factualmente acurados ou honestos. Cedo ou tarde, nossas “defesas cognitivas” se armam com menor ou maior desenvoltura e tendemos assim a reações involuntárias (ou não) de recalque, dissociação e hostilidade.

Tais transgressões da cultura têm sido objeto de especulação desde que os humanos adquiriram consciência sobre si. A comédia cultural desencadeada por nossas características constitutivas mais elementares abasteceu de problemas às tradições ocidental e oriental do pensamento humano e deu matéria de trabalho aos gênios das artes dramáticas e literárias. Nos últimos quatro séculos, coube à ciência moderna se ocupar das causas de tais “sintomas”. E, evidentemente, o entendimento angustiante de nossa condição projeta também uma sombra incômoda sobre questões acerca da responsabilidade humana, dos valores morais e nossas liberdades.

Não lembramos, contudo, como chegamos até aqui. Somos desmemoriados. Esquecemos da nossa infância, isto é, da longuíssima passagem que antecede a civilização e que perfaz quase a totalidade do período de tempo em que nossa espécie existe. O que aconteceu desde o remoto surgimento dos humanos considerados biologicamente modernos?[1] Este parece ser o segundo e mais crítico paradoxo sobre nossa existência. As evidências fósseis sugerem — ou demonstram, se assim preferirmos — que a História corresponde a um fragmento desproporcionalmente pequeno do percurso de nossa espécie.

Não bastasse tal condição, há ainda um agravante crítico. Somos o próprio objeto de estudo, não temos como nos afastar de nós mesmos ou suspender certos comportamentos enquanto estamos empenhados em fazer ciência. As incongruências da cultura citadas acima, mais ressaltadas quando interagimos em grupo, não dão trégua quando, por exemplo, escavamos fósseis e tentamos interpretá-los.

…………………………………..

O teatro do nosso passado

O arqueólogo inglês Steven Mithen, um evolucionista puro-sangue, recorreu à analogia de uma peça de teatro para ilustrar a diferença descomunal entre o período em que atravessamos “fora da história” e o que chamamos de civilização. Na obra publicada em 1996, A pré-história da mente, Mithen vale-se da percepção que a plateia de uma peça teatral teria do espetáculo dividido em quatro atos no contexto de expor sua teoria da evolução da capacidade cognitiva humana.

……………….

…………………..

O primeiro e mais longo dos atos é justo aquele em que praticamente não ocorre qualquer ação. Sob a escuridão absoluta, em um palco vazio e silencioso, o espectador talvez possa distinguir varetas de pegar cupins semelhantes às utilizadas pelos chimpanzés modernos e, ainda assim, sob o “risco de excesso de interpretação” por parte do diretor da peça. O segundo ato corresponde a duas cenas contínuas ambientadas “sob o tremeluzir de uma vela acesa”. Durante um vasto período de tempo, a audiência é apresentada aos australopitecinos (gênero extinto de hominínios muito próximo do gênero Homo e, até há pouco tempo, a linhagem mais antiga de ancestrais humanos então identificada). Na segunda parte do Ato 2, entra em cena o primeiro representante do gênero Homo, cujo ator poderia pertencer talvez a uma única espécie, Homo habilis, ou a três delas, tão semelhantes entre si que nem mesmo os especialistas chegam a um consenso.

O terceiro ato tem início com o aparecimento simultâneo, em regiões distintas da África e da Ásia, do ancestral Homo erectus, há cerca de 1,8 milhão de anos. O ato encerra quando a plateia divisa sobre palco os hominínios pioneiros a ingressar na Europa, o Homo heidelbergensis e seus prováveis descendentes diretos, os neandertais e os primeiros representantes de nossa própria espécie, os Homo sapiens. O ato final é estranhamente o mais curto e o que contém o maior número de cenas e ação. No palco, resta sozinho, há cerca de 30 mil anos, apenas o Homo sapiens, quando o ritmo da ação acelera lentamente até o ponto de crescer de forma vertiginosa.

“Depois de quase seis milhões de anos de relativa inércia, é difícil compreender o sentido desta agitada cena final”, escreve Mithen ao expressar perplexidade com a discrepância temporal que marca nosso percurso evolutivo. O arqueólogo sul-africano Glynn Isaac (1937-1985), uma das referências de Mithen em A pré-história da mente, é considerado um portento da paleoantropologia por ter investigado os primórdios do Paleolítico e propor modelos para explicar as bases da organização social dos primeiros hominínios. Isaac também se debruçou sobre o aparente enigma posto pelo tempo. Ao examinar o registro arqueológico dos kits de ferramentas do Paleolítico, constatou a ausência de mudanças significativas ao longo de uma escala impensável: “durante quase um milhão de anos [as ferramentas] tenderam a incluir os mesmos ingredientes essenciais, aparentemente rearranjados em mudanças menores e intermináveis, sem qualquer direção”, registrou.

O livro de Mithen merece a leitura por virtudes que transcendem o campo de estudo a que se circunscreve. Sequer é preciso comungar do materialismo irredutível e do evolucionismo “raiz” que o autor professa para reconhecer os méritos de estilo na prosa de A pré-história da mente. A temperança com que lida com dados que dependem de interpretação laboriosa, as informações intrincadas, trazidas de incontáveis fontes, e a destreza com que esboça suas ideias são lições de escrita e pensamento. Falam fundo ao estardalhaço condescendente de divulgadores de ciência açambarcados pelo recente hebetismo neoateísta, mais popular desde a passagem do milênio. A franqueza com que analisa o registro fóssil e revisa as ideias de seus colegas se iguala à gravidade com que teoriza sobre a evolução da mente humana. Mithen segue sem fazer concessões até mesmo em relação às próprias hipóteses, embora não desista delas facilmente, munido de um repertório vasto sobre o fenômeno humano. O registro e a direção de sua escrita são um modelo para o que significa olhar desapaixonadamente para o mundo e também de como propor uma teoria com equilíbrio e acerto.

A relativa perenidade da obra lançada há vinte e cinco anos é um atestado da tarefa ingrata que é acompanhar o universo dos dados arqueológicos. Livros-texto de paleoantropologia costumam demandar atualização permanente ou envelhecer de modo irremissível. Os fósseis pregam surpresas constantes no melhor sentido da advertência de Eric Hobsbawm (1917-2012) de que “nada muda mais depressa do que o passado”. No caso da arqueologia da pré-história, nomenclaturas e certezas restam viradas de ponta-cabeça em poucos anos.

Embora o cerne das premissas de Mithen pareça seguir inviolado, muitos dos dados que usa para amparar suas ideias acabaram completamente revistos. Para começar, o evento que é a razão mesma da obra, a explosão criativa dos humanos modernos ocorrida no Paleolítico Superior, só fez recuar no tempo desde a publicação do livro. O autor escreveu na segunda metade dos anos 1990, convencido de que o “big bang” cultural do Homo sapiens não excedia 45 mil anos no passado. Os dados arqueológicos das últimas décadas deslocaram a datação para algo talvez anterior há 100 mil anos. Esta era a idade do aparecimento do H. sapiens no registro fóssil, hoje também revista. O consenso atual é de que o surgimento dos humanos anatomicamente modernos (HAMs) no sul do continente africano e em regiões específicas do Oriente Médio ocorreu em torno de 200 mil anos atrás ou mesmo antes. Não fomos, portanto, contemporâneos apenas de neandertais, denisovanos e dos H. floriensis, mas igualmente do Homo erectus, que viveu durante 1,5 milhão de anos antes de ser extinto e que foi o predecessor pioneiro a deixar a África.

As relações taxonômicas também seguem sendo atualizadas desde a publicação de A pré-história da mente. O autor, como exemplo, referia-se à nossa espécie e aos ancestrais humanos já extintos como “hominídeos”. Recentemente, porém, prevaleceu o entendimento de que a família taxonômica dos hominídeos devia abranger os grandes primatas modernos, como o chimpanzé, nosso parente vivo mais próximo.[2] Desde então, a distinção entre chimpanzés e humanos foi afunilada apenas para o nível de tribo zoológica (hominínio). Já há discussões em curso, entretanto, de que a diferenciação deve avançar para a escala de subtribo, com os chimpanzés sendo considerados também como hominínios e a diferença destes com o H. sapiens e os predecessores humanos extintos marcadas somente no nível ainda mais exclusivo de hominina.

Por fim, em 1995, quando o autor iniciou a escrita do livro, o mais antigo ancestral humano até então identificado era o Australopithecus ramidus, datado em quase 4,5 milhões de anos e definido com base em dezessete espécimes fósseis localizados entre 1992 e 94 na região do Awash Médio, Etiópia. O A. Ramidus indicava possuir características mais simiescas do que qualquer outro conjunto de fósseis até aquele momento, e o registro dos achados ocupou a comunidade científica por quinze anos. Só então, formou-se o consenso de que os fósseis não deveriam ser classificados como australopitecinos, como ocorreu de início, mas definidos sob um novo gênero, até então desconhecido e mais antigo do que o próprio Australopithecus, o Ardipitheus.[3]

Com a reorganização da taxonomia da linhagem humana, recuou no tempo também a estimativa de quando nós humanos e os demais antecessores hominínios extintos divergimos do ramo que deu origem aos chimpanzés. Aceita-se no presente a hipótese de que o ancestral comum com os nossos parentes vivos mais próximos teria existido em torno de sete milhões de anos atrás4. Não existem ainda evidências fósseis do ancestral comum, porém, a partir da medição das diferenças de constituição genética entre símios e humanos modernos, os cientistas estimaram a taxa de aparecimento das mutações e a situaram no tempo.

Tornando o quadro ainda mais complexo, desde o início do século XXI, em paralelo à descoberta de um novo e mais antigo gênero de hominínios além dos australopitecinos, o Ardipithecus, “novos atores subiram ao palco”. No mesmo leste africano tido como o berço da humanidade, uma outra espécie do gênero Ardipitheus foi identificada, o Ardipithecus kadabba. Trata-se de um grupo de fósseis encontrados entre 1997 e 2002, correspondente a um bípede que teria vivido entre 5,8 e 5,2 milhões de anos e que provavelmente tinha o volume cerebral muito próximo a de um chimpanzé. Em 2004, os fósseis foram alocados sob a nova espécie, Kadabba, que significa justamente “ancestral mais antigo” na língua afar, um dos idiomas cuxíticos (subgrupo das línguas camito-semíticas falado pelos afares, povo que habita regiões da Etiópia e partes da Eritreia e do Djibuti).[5]

……………………..

O drama do nosso presente

E, claro, como nada é tão simples na paleoantropologia, dois outros gêneros definidos recentemente desbancaram o Ardipitheus como a linhagem humana mais antiga. Datado em cerca de seis milhões de anos, o Orrorin tugenensis foi classificado com base em fósseis descobertos em 2001 pela equipe liderada pela paleontóloga de origem francesa Brigitte Senut e o geólogo também francês Martin Pickford, na região central do Quênia.

Seriam, entretanto, os fósseis de uma espécie datada em sete milhões de anos que iriam esculhambar o coreto. O Sahelanthropus tchadensis foi definido como a espécie mais antiga no registro fóssil a anteceder os humanos modernos, a partir de nove fragmentos cranianos localizados pelo paleontólogo francês Michel Brunet. A proeza de Brunet não se resume ao fato de encontrar e descrever o fóssil mais antigo de hominínio até então identificado, mas pela insistência em escavar na região do

Deserto do Chade, na África central, quando os fósseis mais antigos pareciam estar concentrados na África oriental, mais especificamente no “Vale da Grande Fenda”, região que se estende, ao sul, do Moçambique até, mais ao norte, à Etiópia.[6] De todo modo, a teimosia de Brunet já havia se mostrado correta quando, anteriormente, ao escavar no vale Bahr el Ghazal, no Chade, o paleontólogo descobriu outra espécie de australopitecino, o Australopithecus bahrelghazali.

……….

………….

Outra novidade no campo que escapou a Mithen foi a descoberta arrasa-quarteirão, em 2015, de um conjunto de fósseis que levou os cientistas a definirem uma nova espécie, Homo Naledi. Não só as certezas — que já eram frágeis — sobre as relações de parentesco entre os australopitecinos e o gênero Homo saíram abaladas, como muito do que os cientistas davam por certo sobre a trajetória evolutiva das espécies da linhagem Homo na África também caiu por terra. Até hoje, seis anos depois, não foi possível ainda encaixar o H. naledi na árvore genealógica do gênero Homo. Dotado de características muito semelhantes às dos australopitecinos, os H. naledi também compartilham aspectos definidores da anatomia das demais espécies Homo. Definidas tais características, os arqueólogos se viram obrigados rever a tese de que espécies mais recentes como os neandertais e o H. heidelbergensis descendem diretamente do H. erectus.

O ano de 2021 tem sido especialmente desafiador para a arqueologia e a paleontologia. A ideia de que é possível traçar nossas origens até um ponto único no passado ficou novamente cada vez mais remota, e as relações de ancestralidade ou parentesco entre humanos modernos e arcaicos também estão tendo de ser revistas. No primeiro semestre, foram anunciadas as primeiras conclusões sobre a análise de um crânio mantido por mais de 80 anos em segredo por um homem que o encontrou no nordeste da China, na época em que aquele país era ocupado pelo Japão.

Apenas antes de sua morte, em 2018, o tal homem, cuja identidade ainda é desconhecida, alertou familiares sobre a existência do fóssil. Estes não hesitaram, por sua vez, em contatar as autoridades. Pesquisadores que examinaram o crânio fossilizado publicaram seus achados, sugerindo que o fóssil seja classificado sob uma nova espécie, previamente nomeada de Homo longi.

A notícia foi divulgada em 25 de junho, com a imprensa se referindo aos fósseis como “Homem Dragão”, aludindo à região do Rio Dragão, onde o crânio foi descoberto. As datações apontam para a idade do crânio entre 150 e 310 mil anos. Alguns especialistas já especulam que a nova espécie pode ser ainda mais próxima do H. sapiens do que os próprios neandertais.

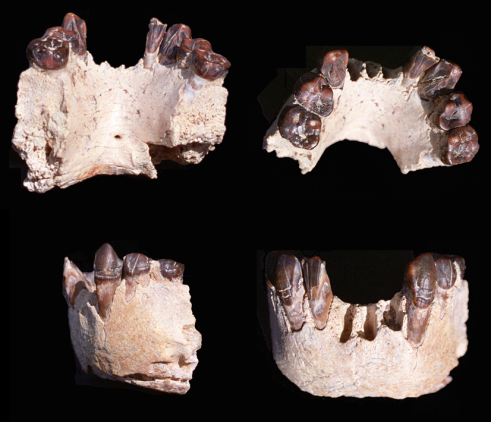

Como se não bastasse, outra novidade bastante recente se refere aos fósseis datados em cerca de 130 mil anos descobertos em Israel. Um fragmento de crânio encontrado há quase dez anos na região central do país levou também, em 2021, ao anúncio de uma nova espécie do gênero Homo, batizado de Homo nesher ramla. Assim como no caso do “Homem Dragão”, a descoberta coloca em xeque não só a relação de parentesco mais direta entre neandertais e humanos modernos, mas o próprio local de origem dos primeiros (ainda não está claro se os neandertais surgiram, de fato, na Europa ou no Oriente Médio). De acordo com os israelenses, a nova espécie poderia ser inclusive ancestral do H. neanderthalensis europeu.

No final de julho, um grupo de paleontólogos sugeriu ainda que o “Homem Dragão, o Homo longi encontrado na China, pode ser apenas uma variação do Homo nesher ramla, descoberto em Israel. Mesmo a tendência de anunciar espécies frente a menor variação fóssil ou de ser mais comedido em inventar nomes e bagunçar a lista da ancestralidade humana tende a mudar conforme os ventos da ciência. Assim como os mafiosos que tiraram uns dias em um paraíso tropical para repensar suas práticas de crime após a Segunda Guerra, cientistas não são imunes ao “humano demasiado humano” ao olhar para o passado e ao escolher palavras para descrevê-lo.

……………………

‘The Stevens’ & cia versus todos os outros

Até, pelo menos, o final da década de 1970, a abstração a que chamamos de “mente humana” foi estudada com base em teorias, métodos e motivações consideradas refratárias aos meios e objetivos de áreas como a arqueologia, a primatologia e a antropologia evolutiva. Foi só depois do advento de ideias como a da modularidade da inteligência,[7] que o tipo de interpretação sutilíssima da qual depende a análise de fósseis passou a ser considerada um meio válido de se abordar a psicologia e, ainda assim, de forma acidentada e bastante lenta.

“A mente humana levou milhões de anos para evoluir. É fruto de um processo longo e gradual, sem objetivo e direção predeterminados”, escreveu Steven Mithen.[8] Embora o autor rejeite qualquer ideia de “existência súbita ou predeterminada da mente”, não deixa de ter certa ironia o fato de ele ter recorrido à imagem de uma peça de teatro para explicar o paradoxo temporal da evolução. Socorreu-se justo em uma “reconstrução dramática” ao olhar intrigado para “uma peça de teatro que ninguém escreveu o roteiro”, ou, como ele próprio também define “seis milhões de anos de improvisação”.

Sob a perspectiva da arqueologia e da paleontologia, depois do advento da agricultura, há cerca de dez mil anos, nada demorou muito para acontecer. Fomos do cultivo de plantas e domesticação de animais à engenharia espacial em um prazo muito curto de tempo, tomando de empréstimo, evidentemente, a perspectiva da história natural. E a aceleração apenas se acentuou. Da máquina de escrever ao microchip, o tempo transcorrido é infinitesimal se considerarmos o conjunto de nossa existência como espécie. Não se pode, advertem os historiadores, se cometer o deslize de emparelhar o tempo evolutivo com o tempo histórico. Mas, não se deve também perder de vista que levamos mais de um milhão de anos apenas para transformar lascas removidas de rochas em lâminas de formato prismático, muito mais eficientes. Por outro lado, transcorreram pouco séculos para que alterássemos de modo radical tecnologias muito complexas. Para cientistas como Mithen, nesta aceleração está o eixo de qualquer ensaio sobre as origens da mente humana.[9]

Steven Mithen, assim como o seu xará mais conhecido Steven Pinker, linguista e cientista cognitivo de origem canadense, colidiu com força contra o zeitgeist acadêmico da virada século, por partir da convicção de que a biologia tem um papel determinante no surgimento e desenvolvimento da cultura. Tendemos a olhar para as discussões estridentes hoje sobre gênero, racismo e o julgamento moral de figuras históricas como algo recente, mas as celeumas atuais são desdobramentos de embates que rebentaram na academia e na opinião pública de forma mais estridente a partir de meados dos anos 1960.

Dando às costas à geração anterior de antropólogos, a crítica desconstrucionista passou a desafiar as “premissas universais” da cultura, porque, afinal, o próprio empenho em encontrar aspectos comuns e fundantes da cultura humana decorriam da mácula de um discurso nivelador elaborado pela “visão ocidentalizada”. E esta, repetiam, era mera rebarba do modo de produção colonial. Mais notadamente, o neo-historicismo de Michel Foucault (1926-1984) e os muitos ramos da teoria crítica fizeram eco ao estudo das estruturas de poder, das relações de etnia e de gênero e o fenômeno mais norte-americano do ativismo universitário. Em seu best-seller de 2001, Como a mente funciona (1997), Steven Pinker recapitula parte do problema ao nobilitar o “casal 20” da psicologia evolucionista, os pioneiros do campo, o antropólogo John Tooby e e psicóloga Leda Cosmides, que além de casados se tornaram parceiros profissionais.

…………………….

“A psicologia evolucionista deste livro é um afastamento da visão dominante da mente humana em nossa tradição intelectual, que Tooby e Cosmides batizaram de Modelo Clássico da Ciência Social (MCCS) [Standard Social Science Model]. O MCCS postula uma divisão fundamental entre biologia e cultura. […] A evolução biológica, segundo o MCCS, tem sido suplantada pela evolução cultural” [p. 56].

…………….

Mais adiante, Pinker pinça um punhado de polêmicas:

………………..

“O MCCS não apenas se tornou uma ortodoxia intelectual, mas também adquiriu autoridade moral. Quando os sociobiólogos começaram a desafiá-lo, depararam com uma ferocidade que é incomum mesmo pelos padrões da invectiva acadêmica. O biólogo E. O. Wilson foi ensopado por um jarro de água gelada em uma convenção científica, e os estudantes berraram em megafones pedindo sua demissão, e mostraram cartazes instigando as pessoas a levarem matracas para fazer barulhos em suas conferências. Manifestos irados e denúncias em forma de livros foram publicados por organizações com nomes como Ciência Para o Povo, Campanha Contra o Racismo, o QI e a Sociedade de Classes. […]. Quando a Scientific American publicou um artigo sobre genética do comportamento (estudos sobre gêmeos, famílias e filhos adotivos), eles o intitularam ‘Volta à eugenia’. […]. Quando a revista publicou uma matéria sobre psicologia evolucionista, intitularam o artigo ‘Os novos darwinistas sociais’, uma alusão ao movimento oitocentista que justificava a desigualdade social como parte da sabedoria da natureza. Até mesmo um ilustre profissional da sociobiologia, a primatologista Sarah Blaffer Hrdy, afirmou: “Não estou certa de que a sociobiologia deva ser ensinada no curso secundário, ou mesmo na graduação. Toda a mensagem da sociobiologia é orientada para o sucesso do indivíduo. É maquiavélica, e a menos que o estudante já tenha sua estrutura moral bem formada, poderíamos estar produzindo um monstro social ensinando-lhe isso. Ela realmente se ajusta à perfeição ao etos yuppie do ‘primeiro eu’” [p. 57].

……………………..

Antigo colaborador de Noam Chomsky no campo da psicolinguística, Steven Pinker tomou rumo diverso deste principalmente ao interpretar dados da história econômica, estatísticas de longevidade, violência e progresso moral. Pinker também construiu parte de sua reputação tirando partido do fogo cruzado com setores do mainstream das ciências sociais e o crescente apelo por ativismo entre acadêmicos. Em 2020, assinou uma carta aberta junto de outras personalidades criticando o escrutínio (e em alguns casos, demissões) imposto a colegas docentes que não partilham das visões sobre o imperativo de uma agenda de justiça social sobre o ementário acadêmico, principalmente as diferentes franjas saídas da crença de que a academia no Hemisfério Norte precisa passar por um processo de “descolonização”, ou mais próximo do jargão adotado inclusive em português, decolonização10.

…………

………………

Steven Pinker começou a vender livros de forma mais robusta entre o final da década de 1990 e os anos 2000. Como ele, o neurologista de origem portuguesa naturalizado norte-americano António Damásio despontou como divulgador científico em torno da mesma época com livros como O Erro de Descartes (1994) e The Feeling of What Happens — Body and emotion in the making of consciousness (1999), publicado no Brasil pela Cia. das Letras, no mesmo ano, sob o título de O mistério da Consciência. Damásio é um dos nomes da neurobiologia da consciência, campo em que, resumindo no limite do simplismo, pode ser explicado do seguinte modo: o senso de que existe alguém que se percebe como observador e proprietário da mente e do corpo é um fenômeno limitado às complexas relações fisiológicas operadas no cérebro. Ou seja, a consciência, o sentido do self, está circunscrita aos “alicerces biológicos” do cérebro. Damásio é ainda um dos críticos da influência estruturalista na psicologia, cuja principal “cidadela” é a redução da mente consciente ao fenômeno da linguagem.

Tal discussão orbita os limites de se estudar a evolução social dos humanos com base na antiga ambição iluminista de superar o que se chama de filosofia da mente. O arqueólogo Steven Mithen propôs algo radical em termos de método para superar o impasse: deixar que a arqueologia e não a psicologia determine a agenda para o estudo da mente humana. Entretanto, em edições revistas posteriores de A pré-história da Mente, o autor inglês tratou de moderar suas ambições.[11]

A despeito de ambos — Mithen e Damásio (também Pinker e evolucionistas em geral) — balizarem a mente como produto de reações fisiológicas, Mithen, ao contrário do neurologista português, não se ocupa muito do fenômeno da consciência ou do self, mas do advento da cognição como resposta evolutiva ao modo de vida das diferentes espécies de predecessores humanos ao longo da pré-história. Na primeira edição de A pré-história da Mente, lançada pela editora inglesa Thames & Hudson em 1996, o subtítulo da obra era “Uma busca pelas origens da arte, da religião e da ciência”. Nas edições posteriores, Mithen e os editores alteraram para “As origens cognitivas da arte, da religião e da ciência”, delimitando o tema para algo mais restrito, o desenvolvimento cognitivo dos humanos modernos.[12]

………………

Cabeça-dinossauro, homem primata

A publicação de The Modularity of Mind (1983), “A modularidade da mente” por Jerry Fodor teve um efeito transformador sobre os conceitos e as teorias que dominavam o estudo das ciências cognitivas até o final dos 1970. A ideia de que a mente humana não é um mecanismo generalizado de aprendizagem, mas, ao invés, um sistema de domínios cognitivos altamente especializados (cuja interrelação teria dado origem à arquitetura da mente) subsidiou a criação de toda uma subárea como a psicologia evolucionista. De fato, os psicólogos evolucionistas adotaram uma postura mais flexível do que Fodor, ao defenderem que a estrutura da mente moderna seria ainda mais modular do que sugeria o esquema originalmente proposto pelo autor. Em campos como a epistemologia, a filosofia da linguagem e a ética, o impacto do trabalho de Fodor foi imenso. Teóricos de um período pós-Fodor adotaram, a exemplo dos psicólogos evolucionistas, uma interpretação também menos rígida do que o autor americano.

É o caso do cientista cognitivo francês Dan Sperber, renomado pelos estudos em áreas como a pragmática (linguística) e a antropologia cognitiva. Sperber é um dos propositores do que ficou conhecido como “epidemiologia da representação”, que propõe investigar a evolução da cultura e seus fenômenos com base na análise da distribuição populacional das representações culturais. O filósofo inglês Peter Carruthers é outro cujo trabalho orbita uma “reconceituação” mais naturalista dos fenômenos sociais, a partir das ideias de modularidade do intelecto humano. Carruthers desenvolveu estudos com interesses na mentalidade dos animais, na psicologia do senso comum (folk psychology), nativismo (innateness) e metacognição.

Talvez o ponto mais relevante a distinguir a psicologia evolucionista de outras abordagens, como a psicologia cognitiva, é de fato a perspectiva em longuíssimo prazo e o argumento de que, para a mente e o cérebro (isto é, o corpo), o tempo histórico ainda não repercutiu em uma mudança significativa que tivesse impacto em nossa constituição biológica. Isso explicaria não só todo o rol de doenças contemporâneas como as cardiopatias e a diabetes, como muito das aparentemente incompreensíveis “contradições” de nosso intelecto, capaz, em um só tempo de verdadeiras proezas, mas ainda submetido a modelos de comportamento forjados em tempos imemoriais.

A psicologia evolucionista, porém, é alvo de críticas na mesma medida, pelo menos, em dois eixos mais evidentes. O primeiro, no contexto das filosofias da ciência, da mente e da natureza, onde parece existir certo consenso de que o viés evolucionista no estudo da mente ocasionou em um “empreendimento malsucedido”,[13] incapaz de fornecer as bases empíricas que reivindica. Um exemplo é a ausência de fósseis das espécies ancestrais dos chimpanzés. Ao passo que dispomos de fósseis de ancestrais humanos extintos, como os dos gêneros Homo e Australopithecus, o mesmo não ocorre com o chimpanzé, talvez pelo ambiente em os ancestrais deste viveram, em florestas úmidas, onde o registro fóssil tende a se deteriorar mais facilmente, ao invés de savanas. O outro viés de discórdia, já citado aqui, vem justamente de setores das ciências humanas que alegam que a tendência em “biologizar” o comportamento consiste em uma agenda hostil a ideias mais recentes, que têm como preocupação priorizar visões periféricas, não-ocidentais ou de minorias étnicas e econômicas.

A principal carta na manga trazida à mesa pelos psicólogos evolucionistas, contudo, ainda talvez seja a incômoda referência à “velocidade estonteante dos acontecimentos” desencadeada do advento da agricultura até o presente, em oposição ao longo processo evolutivo humano anterior à História. A arqueologia cognitiva a que Steven Mithen se filia, e a qual propôs estender a agenda, não deixa de ser um curioso híbrido entre reabilitar as bases científicas do processualismo dos anos 1960, mas rejeitar sua rigidez material e os exageros positivistas. Da resposta pós-processualista, a arqueologia cognitiva aproveita o espaço subjetivo para arriscar a formulação teórica, pois como afirma o próprio Mithen, sem hipóteses claras, resta ao arqueólogo “lidar com uma pilha desnorteante de dados, sem saber quais aspectos são determinantes para o trabalho”.

A reação pós-processualista na arqueologia teve origem em meados dos anos 1980, inicialmente como contestação fragmentada, no plano teórico, ao que foi entendido por “hipercientificismo” de base positivista do processualismo da década de 1960. Porém, é preciso ser claro, o que se chama de “arqueologia pós-processual”, ou pelo epíteto dócil de “arqueologias interpretativas”, não conforma propriamente um modelo teórico e, sim, um guarda-chuva de tendências (das mais sérias às mais frívolas) que abriga de tudo: simpatizantes ilegítimos do estruturalismo, neomarxistas, teóricos sistêmicos e propositores das arqueologias de gênero e indígena. A origem mais remota da rejeição aos processualistas talvez seja a quina francesa de um aparente beco sem saída chamado outrora de antropologia marxista. Análogo a movimentos semelhantes na psicologia e literatura, seus caudatários, em essência, “denunciaram” que a arqueologia não podia ser nada além de ideologia aplicada, instrumentalizada pela tradição anglófila, dominante no presente.

Pode-se acrescentar como nota histórica, porém, que a arqueologia processual, recepcionada como Nova Arqueologia no trânsito entre as décadas de 1950 e 60, dispunha de conteúdo programático, saído das páginas de Method and Theory in American Archaeology (1958), de autoria de Gordon Willey (1913-2002) e Philip Phillips (1900-1994).[14] Em termos práticos, se tratava de um apelo em favor do rigor do método científico e a aproximação entre a arqueologia e a tradição etnológica da antropologia. Os americanos sempre tiveram uma tradição mais culturalista (a antropologia cultural é uma vertente especialmente americana em paralelo à antropologia social dos franceses) e se colocaram como tutores, não sem a habitual arrogância, da objetividade nas ciências humanas.

Os processualistas apenas reagiam à “velha arqueologia”, ainda remanescente das décadas tardias do século XIX, eternizada no estereótipo de que o arqueólogo era um mero antiquário, colecionador de artefatos exóticos, e que cabia a este coletar, catalogar e descrever os objetos recuperados. Sua missão não excedia assim inventariar diferentes grupos étnicos com base nos achados de cada cultura material e, tal como Indiana Jones, a personagem do cinema, montar o museu do “homem médio ocidental”. Mais tarde, essa primeira fase histórica da arqueologia seria reputada como um rebento do evolucionismo cultural, que servia à estratégia nacionalista de potências coloniais, mesmo extemporâneas como os EUA, quando não descambava, ela própria, para práticas como a frenologia ou idealizações entre “bons “selvagens” e bárbaros.

…………………

A origem de se estudar as origens da mente ou a pré-história da pré-história da mente

Como vimos, ao propor uma nova teoria para a evolução da mente, Mithen reivindica de forma ambiciosa que a arqueologia, e não a psicologia, estabeleça a agenda para o estudo da mente. Arqueólogos podem ser ciumentos em relação à analise de fósseis. “A complexidade e variabilidade do registro arqueológico são pouco apreciadas”, diz Mithen. Psicólogos especialmente, defende o autor, não são treinados para inferir dados a partir do registro fóssil. O tipo de interpretação aprimorada, cheia de nuances, deriva ou em exageros ou em leituras muito modestas, costumam apontar os arqueólogos que atuam em campo.

Em grande parte, A pré-história da Mente é uma resposta crítica a obra do psicólogo canadense Merlin Donald, The Origins of the Modern Mind (1991). Donald, seguindo os passos precursores do arqueólogo americano Thomas Wynn e o polímata Alexander Marshack, foi pioneiro ao eleger como objeto de estudo as origens evolutivas da mentalidade humana. A teoria de Merlin Donald aventava que a mente moderna passou por três estágios de desenvolvimento. Uma fase episódica, associada aos australopitecinos e aos grandes símios vivos, o estágio posterior, mimético, que o autor relacionou ao aparecimento do H. erectus, e, enfim, a fase mítica, que repercutiu na habilidade do H. sapiens de construir modelos conceituais. Ou seja, a mente passou a se servir de dispositivos de armazenamento externo, tais quais os símbolos materiais, como pinturas e artefatos.

Para Mithen, contudo, Donald escorregou justo no uso dos dados arqueológicos. Um dos problemas de não se conhecer os fósseis com intimidade é que o psicólogo canadense teria, entre outras coisas, subestimado a inteligência do H. erectus ao atribuir a ele capacidades cognitivas encontradas em chimpanzés. Por esta razão, Mithen assume a postura desafiadora ao propor a inversão da abordagem. Não é mais o psicólogo que deve recorrer a dados arqueológicos, mas arqueólogos que têm de explorar ideias da psicologia. Ou seja, ao invés de uma psicologia evolucionista, desafiada e em seu próprio celeiro, uma arqueologia cognitiva para lhe emprestar a segurança interpretativa da análise fóssil.

Antes de Mithen e Donald, o americano Thomas Wynn publicou o artigo que definiria todo um subcampo da paleoantropologia, The intelligence of later Acheulean hominids” (1979),[15] no prestigiado journal Man, do Royal Anthropological Institute of Great Britain. No início daquela década, o também americano Alexander Marshack (1918-2004) já havia “corrido por fora” ao propor que a arqueologia se ocupasse dos processos mentais dos humanos primitivos. Marshack ingressou tardiamente na arqueologia, depois dos 40 anos de idade, tendo atuado como jornalista e trabalhado com cinema,[16]

Seguindo a trilha deixada por Marshack e Wynn, outros profissionais, de ambas as margens do “rio de sedimentos” que separa arqueólogos e cientistas cognitivos, exploraram o interesse pela arqueologia cognitiva ao longo das décadas de 1980 e 1990. Além do próprio Merlin Donald, este foi o caso de arqueólogos já reputados que se viram atraídos pelas possibilidades oferecidas pela intersecção entre a paleoantropologia e o estudo da mente ancestral. O arqueólogo inglês Colin Renfrew, professor da Universidade de Cambridge, egresso da reação processualista dos anos 1960 é outro exemplo. Ativista conservador na Inglaterra, Renfrew já era conhecido pelos estudos com datação por radiocarbono e pela militância para prevenir saques em sítios arqueológicos. Posteriormente, ocupou-se de temas como a paleolinguística, a arqueologia genética e neuroarqueologia.

Outro veterano octogenário é Brian Fagan, também inglês, professor da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, nos EUA. Embora um generalista da arqueologia, também foi atraído pelo potencial trazido pelo concerto entre pré-história e teorias psicológicas. Do “lado da mente”, o neuropsicólogo inglês Nicholas Humphrey talvez seja o exemplo mais digno de nota. Humphrey tornou-se proeminente a partir do seu trabalho com a evolução da cognição e consciência dos primatas, chegando a colaborar com a renomada zoóloga californiana Dian Fossey ao estudar os gorilas das montanhas Virunga, no Congo e em Ruanda. Humphrey já havia realizado um trabalho pioneiro, nos anos 1960, com o neuropsicólogo inglês Lawrence Weiskrantz ao estudarem macacos operados cirurgicamente que, como humanos, manifestaram o fenômeno da “visão cega”, a tendência a voltar o olhar, mesmo impedidos de ver, em direção a estímulos visuais.”[17]

Nas últimas três décadas, uma pletora de nomes — arqueólogos, antropólogos e psicólogos — explorou direta ou indiretamente as perspectivas e viabilidades trazidas pelo cruzamento da psicologia, antropologia biológica, ciências da computação e a paleontologia. Leslie Aiello (paleoantropóloga norte-americana coautora do livro-texto An Introduction to Human Evolutionary Anatomy, 1990); o arqueólogo israelense falecido em 2020 Ofer-Bar-Yosef; o psicólogo neozelandês Michael Corballis ( propositor de uma teoria sobre o surgimento e evolução da linguagem humana); John Shea (arqueólogo americano com trabalhos sobre a origem dos H. sapiens e a extinção dos neandertais e grande conhecedor da tecnologia lítica); o professor do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia Michael Jochim (especialista na pré-história europeia) e, evidentemente, os pioneiros da psicologia evolucionista, o casal formado pela psicóloga Leda Cosmides e o antropólogo John Tooby.

Requer, portanto, alguma paciência por parte de quem acompanha a área há anos, e está familiarizado com fontes diretas e o trânsito de ideais em journals, assistir um “furão” como o israelense Yuval Harari pegar carona em alguns dos temas da psicologia evolucionista para apresentar conferências a próceres do Vale de Silício, e assisti-lo empacotar em suas metanarrativas sobre o futuro dados pinçados dos temas do desenvolvimento dos humanos modernos.

……………………

Everybody hates… todos odeiam a psicologia evolucionista

Em 1997, um dos mais populares cientistas e divulgadores de ciência do mundo, o biólogo nova-iorquino Stephen Jay Gould, desferiu um dos golpes mais duros contra a ainda embrionária psicologia evolucionista nas páginas do The New York Review of Books. Autor de centenas de artigos e de livros de relevância entre especialistas e leitores leigos, Gould atuava no Museu de História Natural e possuía anos de docência em Harvard.

No tempo em que a psicologia evolucionista ainda era uma novidade, Gould bateu duramente no que classificou de “movimento de construcionismo” entre darwinistas, colocando no mesmo saco o ativismo ateísta de Richard Dawkins, o hiper-evolucionismo do filósofo Daniel Dennet e os primeiros ensaios de proposição da psicologia evolucionista. Gould e Dennet já vinham esgrimando um com ou outro naquela década, opondo a visão pluralista do primeiro com a rigidez algorítima que o segundo tinha dos fenômenos da natureza. No fim dos anos 1990, Dennet passou a ser reputado como um dos “quatro cavaleiros do apocalipse” do novo ateísmo junto de Richard Dawkins, Christopher Hitchens e Sam Harris.

Inicialmente, Gould não viu diferenças fundamentais entre o que apregoavam os psicólogos evolucionistas e a ortodoxia dos autores acima:

………………….

“Sob esta luz, especialmente dada a tendência da história de reciclar grandes questões, eu me divirto com uma ironia que recentemente enredou a teoria da evolução. Um movimento de construcionismo estrito, uma forma autoproclamada de fundamentalismo darwiniano, ganhou alguma proeminência em uma variedade de campos, desde o coração biológico inglês de John Maynard Smith até a ideologia intransigente (embora em prosa graciosa) de seu compatriota Richard Dawkins , aos escritos igualmente estreitos e mais pesados ??do filósofo americano Daniel Dennett (que intitulou seu último livro Darwin’s Dangerous Idea)” [NYRoB, 12/06/1997].

……………….

Gould morreria em 2000 pelas complicações de uma forma agressiva de câncer, convencido de que a psicologia evolucionista era apenas um desdobramento de leituras caricaturadas da obra de Charles Darwin.

…………………..

“Além disso, um grupo maior de construcionistas estritos está agora engajado em um esforço quase mordaz e autoconsciente para “revolucionar” o estudo do comportamento humano ao longo de um caminho estreito sob o nome de “psicologia evolucionista […] Meu colega Niles Eldredge, por exemplo, fala desse movimento coordenado como Ultra-Darwinismo em seu livro recente, Reinventing Darwin.

A ironia dessa situação é dupla. Em primeiro lugar […] o próprio Darwin se opôs fortemente aos ultras de sua própria época”.

…………..

…………

No cerne da rejeição de Gould residia na verdade uma discordância teórica sobre o desenvolvimento da linguagem que colocava em lados distintos Gould e Steven Pinker. No contexto da origem e desenvolvimento da linguagem humana, Stephen Jay Gould já havia criticado anteriormente o que entendia como uma leitura “panadaptacionista” da evolução da linguagem por parte de psicólogos evolucionistas, que tendiam ver a língua como um subproduto (spandrel) ou uma característica evolutiva. Para Gould, no entanto, o alvorecer da linguagem teria evoluído de uma convergência de fatores. Não demorou para que Steven Pinker fosse às páginas do mesmo NYRoB responder ao colega.

…………………..

“A psicologia evolucionista é a tentativa de compreender nossas faculdades mentais à luz dos processos evolutivos que as moldaram. Stephen Jay Gould [NYR, 12 de junho e 26 de junho] chama suas ideias e seus proponentes de ‘tolas’, ‘patéticas’, ‘flagrantemente simplistas’ e cerca de 25 sinônimos para ‘fanático’. Essa linguagem não é apenas descortês; é equivocada, pois as ideias da psicologia evolucionista não são tão estúpidas quanto Gould as faz parecer. Na verdade, eles não são nada parecidos com o que Gould os faz parecer” [NYRoB, 09/10/1997].

……………………………….

Steven Mithen juntou-se, mais tarde, ao debate, nas mesmas páginas, abordando o tema por outras vias. Ecoando comentários seus anteriores, Mithen reiterava que não era possível falar de evolução da mente ou da linguagem sem olhar para “os tipos de problemas enfrentados por nossos ancestrais em sua luta para sobreviver e reproduzir” e que, de tal modo, não se pode prescindir da análise do registro fóssil.

………………………….

“A esse respeito, uma séria fraqueza na literatura atual da psicologia evolucionista é o desprezo quase blasé pelos registros arqueológicos, fósseis e paleoambientais que fornecem evidências para abordar essas questões. Lendo muito da literatura da psicologia evolucionista como arqueólogo, acho surpreendente que generalizações grosseiras sejam feitas sobre nosso passado de caçadores-coletores no Pleistoceno, com tão pouca referência à pesquisa de arqueólogos que se esforçam para reconstruir estilos de vida passados. […]. Porém, quaisquer que sejam seus pontos fortes ou fracos teóricos, conforme debatido por Pinker e Gould, a psicologia evolucionista não prosperará até que leve o passado de caçador-coletor tão a sério quanto afirma. Os registros arqueológicos, fósseis e paleoambientais fornecem evidências sobre o comportamento e a cognição anteriores”. [NYRoB, 28/05/1998].

…………………………

Posteriormente, Mithen afirma com firmeza que se voltar ao registro arqueológico é o único meio de resgatar o debate de um plano meramente especulativo.

…………………..

“Pinker, Gould e outros podem discutir o quanto quiserem sobre se, digamos, a propensão para a arte, a religião ou o medo da morte são spandrels ou se foram selecionados para resolver problemas específicos enfrentados pelos ancestrais. Mas é possível trabalhar nessas questões explorando a história evolutiva dessas propensões, explorando os registros fósseis e arqueológicos. […] não estou argumentando que haja respostas claras sobre a evolução cognitiva nesses registros do passado: as habilidades cognitivas precisam ser inferidas de reconstruções de comportamento passado, assim como os psicólogos precisam inferir as habilidades cognitivas de crianças ou macacos a partir de observações comportamentais. Mas pode-se, eu afirmo, reconstruir histórias evolutivas para muitos daqueles aspectos da cognição que parecem ser exclusivamente humanos (mas não o são, sugere o registro arqueológico, necessariamente exclusivo do Homo sapiens sapiens).”

…………………………..

Uma dose de passado, duas de presente

Teorias sobre as origens da mente costumam ser escrutinadas de modo inclemente entre colegas, os mesmos propositores apontando lapsos nas hipóteses uns dos outros. Ser capaz de aventar teses sobre como a mente humana evoluiu demanda um conhecimento enciclopédico e multidisciplinar sobre diferentes áreas do conhecimento — primatologia, computadores, linguística, neurofisiologia e a etnologia. Respostas reducionistas sobre fenômenos complexos que se desdobraram por um tempo inimaginável não tendem a vingar no contexto de um esforço em conjunto que envolve perfis profissionais bastante díspares, de arqueólogos praticantes até teóricos da filosofia da mente. A lenta e excruciante transição de um modo de vida de caçador-coletor para a agricultura ou os caminhos sinuosos e aparentemente incompreensíveis do avanço da tecnologia lítica ao longo do Paleolítico são mistérios que ainda desafiam os melhores ensaios de explicação.

Os ruídos são muitos. Há ainda a “pseudoarqueologia”, divulgada muitas vezes por manchetes exageradas da imprensa, ou mais recentemente, em redes sociais. Profissionais da arqueologia e paleontologia costumam se entreter colecionando reportagens de jornalistas científicos, que se mostraram hiperbólicas ou imprecisas.

Nas últimas décadas, proliferaram ainda apelos pela “descolonização” de escavações, sob argumentos de que o passado imperialista das nações desenvolvidas e os vínculos entre interesse nacional e o papel geopolítico da ciência devem se discutidos também à luz da questão moral sobre sobre como são formados os acervos dos grandes museus ou se a história é apenas uma narrativa urdida pela classe dominante.

Em julho, o portal Sapiens publicou um editorial assinado pela professora adjunta da Antropologia da Universidade Lehigh, Pensilvânia, Allison Mickel, e o arqueólogo Kyle Olson em que ambos reivindicavam que arqueólogos deviam também ser ativistas e que se certificassem que suas pesquisas e textos “estejam colaborando para promover as causas da justiça social”.

Como outros campos das Humanidades, a arqueologia, há décadas, vive suas próprias disputas de agenda. O que talvez torne o caso de historiadores da pré-história singular é que cabem a estes justamente a incumbência de reconstituir modelos e sistemas de existência e pensamento que precedem nossa visão de mundo. Ao subordinar o interesse pelo passado ao desígnio exclusivo de acoimar opressores e vítimas, cabe perguntar se o que se faz realmente é olhar para o que veio antes de nós e se questionar como chegamos até aqui. Os profissionais mais alinhados ao chamamento por ativismo trazem à mesa a prova do “pecado triplo”: a digital branca, europeia e masculina da ciência, porque, afinal, a própria história, e assim a arqueologia, seriam meros instrumentos do exercício do poder econômico. Não se pode confiar nelas sem antes serem purificadas, como defendem exatamente os autores do Op-Ed publicado no portal Sapiens: “Isso representa um compromisso intelectual para compreender as dimensões materiais da opressão de classe, raça e gênero do passado não totalmente captadas pelos livros de história de hoje — para desafiar os sistemas de poder no passado e no presente”.

Na filosofia, o presentismo corresponde a ideia de que só o momento presente existe de fato. As noções de passado e o futuro seriam figuras de retórica, imagens mentais e não exatamente algo real. Trata-se, na verdade, de uma antiga tese análoga à doutrina do atualismo — hipótese saída das discussões de ontologia temporal, que foram formuladas como resposta filosófica à tradição eternalista do pensamento.

Tomando arbitrariamente de empréstimo uma variação do conceito, e o estendendo, talvez incorramos hoje numa espécie de “presenteísmo18”, algo mais próximo de um desprezo pela memória. Com a informação massificada e redundante, oferecida em permanente desvario, o conhecimento e seu instrumento precípuo — a memória – parecem ter se tornado obsoletos. Condicionar a história aos nossos caprichos é mais fácil quando caímos em uma espécie de mito de pureza. Mas, não só. Fenômenos como a da longa e lenta passagem do H. sapiens para a cultura resistem a qualquer pretensão de serem enquadrados em rompantes apostolares ou sob qualquer forma de facciosismo. Não se trata de fazer vistas grossas às contradições e vieses da história humana, subordinada, evidentemente, a relações de poder e toda sorte de sortilégios políticos econômicos. Mas o patrulhamento simplista está longe de parecer a ferramenta adequada quando nos voltamos para o passado, especialmente um passado tão remoto como o da pré-história.

Ao descrever, em Os índios e a civilização (1970), a descaracterização do ato de dar à luz entre os indígenas Xokleng, de Santa Catarina, Darcy Ribeiro lançou alguma luz sobre a estranha travessia para a cultura empreendida pelos humanos modernos.

………………….

“Até mesmo o parto, que constituía um ato fisiológico normal, ocupando apenas o casal interessado ou alguns parentes, tornou-se um acontecimento dramático. Ouvimos do pacificador desses índios o relato de partos antigos e atuais, e a distância que vai de uns a outros é espantosa. Aqui parecem ocorrer dois fenômenos: um, cultural, pois a mulher Xokleng aprendeu a sofrer as dores do parto e a aguardá-lo como uma provação; outro fisiológico, constituído pelas complicações que sobrevêm frequentemente, como a febre puerperal que agora a ameaça, não obstante vários cuidados higiênicos antigamente desconhecidos e impossíveis.

Ao tempo da pacificação[19], a mulher tinha seus filhos no descampado, junto da aguada ou num abrigo especialmente armado para isto, se estivesse acampada junto a grupo numeroso. Ajoelhava-se, sentada sobre os calcanhares, e fazia força; quando sentia que a criança começava a nascer, suspendia os joelhos do chão e tomava o nascituro nas mãos. Criança e placenta eram expelidas sem interrupção, podendo a mãe ou a ajudante, quando havia, cortar o umbigo já fora do corpo. Usava-se para isto a lâmina de uma flecha comum do marido e depois dava-se um nó na porção do umbigo presa à criança.

Após o parto, a mãe ia ao córrego lavara à criança, voltando à casa ou ao rancho especial, quando existia. Nos dias seguintes era recomendável que tanto a parturiente como o pai comessem carne de bugio ou outro macaco, sendo o homem que os devia caçar. Mas nem sempre isso era possível, o que não constituía grave problema. Não havendo outra mulher que lhe trouxesse a lenha e a água necessária à casa, ela própria ia buscá-la e não interrompia seus misteres de cozinheira.”

………………….

Na sequência, Darcy Ribeiro descreve o parto entre os Xokleng que encontrou durante a década de 1960, já parcialmente assimilados por elementos da cultura não-indígena.

……………………………..

“Os Xokleng de hoje nascem na cama entre gritos lancinantes; a parturiente é rodeada pela família e pelas amigas, todos certos que ela vai viver momentos de terrível sofrimento. Algumas índias, depois de se espremerem, ajudadas pelas comadres, e, de gemerem bastante, agacham-se no chão e tem o filho segundo o velho processo, de que se envergonham muito, pois deste modo ‘parem os bichos e não gente’. O nascituro exige hoje cuidados especiais para defende-lo contra o tétano de umbigo que fatalmente sobreviria se tratado com os antigos processos”.

…………………………..

A passagem acima, descrita em um clássico da antropologia brasileira, é elucidativa de todos os problemas que envolvem o estudo da história, sejam eles interposições de ordem política, obstáculos empíricos e os incontáveis fatores socioeconômicos20.

…………..

………………

Breve nota paleocinematográfica de encerramento

Steven Pinker, que recentemente tem batido mais de frente com o que qualifica de “cultura do cancelamento”, argumenta que um solecismo comum à correção política é não reconhecer o progresso evidente na história humana. Pinker, como quase a totalidade dos pensadores evolucionistas, assinala que o tempo atual é o menos violento já experimentado pela civilização e que seguimos abolindo as crueldades, comuns em outras eras, com cada pequeno avanço conquistado pela humanidade, embora muitas vezes percebamos o contrário. Naturalmente, a visão apresentada por Pinker é considerada cínica por aqueles que professam a necessidade de rupturas mais críticas para que o verdadeiro progresso ocorra. De todo modo, ao contrário das escalas de tempo da pré-história, um olhar recente para as últimas décadas nos dá algum senso de perspectiva dos humores na opinião pública e mesmo na academia.

Nas cenas iniciais de Os caçadores da Arca Perdida, filme de 1981 sobre as aventuras do arqueólogo Indiana Jones, o protagonista aparece na tela como a personificação idealizada do homem norte-americano diante de outras culturas. Íntegro e destemido, o encontramos, ainda no preâmbulo, associado a um ajudante hispânico (interpretado por Alfred Molina), de comportamento medroso e um tanto desonesto. Jones ainda representa o modelo de arqueólogo da fase histórico-cultural, um professor-aventureiro, saqueador do patrimônio histórico de outros povos em nome do interesse ocidental. No filme seguinte, Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984), na verdade, um prequel ambientado antes dos acontecimentos de Os Caçadores da Arca Perdida, a carga de eurocentrismo é redobrada. Jones é uma espécie de macho-alfa universal, o legado cultural dos Estados Unidos ao mundo, o modelo de comportamento masculino que é um denominador comum a todas as culturas. E com seus nobres interesses concentrados na arqueologia, ele se comporta com coragem e otimismo quase suicida.

Fronteiriço ao misógino, ele beija a mocinha a segurando com força. Ela resiste de início, mas depois se entrega aos afagos viris do herói. Assim como o Egito no primeiro filme, a Índia, no segundo, é o palco da devassa do interesse estrangeiro, um país miserável, supersticioso e selvagem, resgatado, ao fim, pela própria cavalaria indiana, mas sob a liderança dos ingleses. No terceiro filme, Indiana Jones e a Última Cruzada (1989), já há um ensaio de correção, mas ainda prevalece a ideia de que o Ocidente oferece uma solução a um mundo de culturas diversas e em contraste.

Jones, mais uma vez, disputa com os nazistas a visão ocidental sobre a história. O homem norte-americano representa a evolução do molde do macho ocidental, e não o alemão (nascedouro superado da cultura anglo-saxã). Dessa forma, a visão ocidental se impõe, porém, mais do que ela, se coloca o “homem médio” do século XX, o norte-americano. Este afirma o cristianismo como via cultural, o santo graal, sem ser religioso, pois se realiza mesmo é na liberdade material corporificada pela democracia e o capitalismo.

O filme mais recente Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008) foi produzido já sob o signo da correção política e de alguma consciência menos etnocêntrica. Ambientado em meio à guerra fria entre soviéticos e americanos, os Estados Unidos são representados na tela um tanto desfigurados pela paranoia anticomunista.

“Esqueça Hargrove! Leia Vere Gordon Childe sobre difusionismo. Ele passou a maior parte de sua vida em campo”, diz Indiana Jones a um estudante perplexo, depois de uma sequência de ação em que o herói invade a biblioteca da universidade com uma motocicleta. Em meio à perseguição, Jones encontra tempo de flagrar um aluno seu estudando o volume de “Hargrove’s normative culture model” e aproveita o ensejo para recomendar que o jovem recicle suas leituras. Ambos os autores (Hargrove e Childe) representam a fase histórico-cultural da arqueologia, antes da reação processualista. Entretanto, Jones despreza o primeiro, um mero teórico que nunca saiu a campo, em favor de um arqueólogo praticante como Childe (1892-1957) — quem cunhou a expressão “revolução neolítica” e ironicamente foi o primeiro autor a mencionar conceitos marxistas em seus escritos sobre evolução.

O filme produzido no século XXI também esbanja a contumaz ausência de sensibilidade cultural, mas com uma diferença significativa. Nos momentos iniciais da aventura de 1981, Jones escapa de uma tribo fictícia de indígenas sul-americanos, os hovitos — esteticamente muito mais próximos das etnias do Parque Indígena do Xingu, no Brasil, embora habitassem ridiculamente um templo no modelo mesoamericano. Em 2008, a aventura se resolve na fictícia ilha de Aramacá — em evidente referência ao norte do Brasil — novamente, diante do vexame da produção de situar uma cultura mesoamericana em plena floresta amazônica.

Porém, o roteiro do filme mais recente atualiza a visão eurocêntrica das obras anteriores — do centro judaico-cristão para um tipo exótico de multiculturalismo cósmico. Nem a arrogância desmedida da busca por conhecimento e poder dos soviéticos, nem a ganância material dos americanos, mas um universalismo que parte de uma cultura periférica, uma vez que, no desfecho, o espectador vem a saber que alienígenas estavam associados a uma tribo sul-americana desde os primórdios da civilização.

A evidência do comportamento dos ancestrais e parentes da espécie humana remonta aos últimos 2,5 milhões de anos. Estes são os os vestígios da pré-história, fósseis de esqueletos, machados de mão, os demais utensílios de pedra e, mais tarde, o osso e o marfim. Quando levamos em conta uma perspectiva de longuíssimo prazo como esta, os cinco mil anos de civilização ou os dez mil anos desde o surgimento da agricultura assumem a proporção de um epílogo desconcertantemente breve. Mesmo a nossa espécie, tomando como certas as datações mais audazes de 300 mil anos, sobreviveu a glaciações e a ciclos geológicos durante a maior parte de sua existência como caçadores-coletores. Só há pouco em nossa trajetória apareceram as primeiras aldeias, erguidas com base na divisão do trabalho e na atribuição de valor no contexto da troca de bens. Independente do que acreditamos, a perspectiva da história natural, embora não deva ser usada em comparações indevidas com o tempo histórico, pode ter o mérito de nos sensibilizar e fazer rever algumas de nossas pretensões ao nos julgarmos. No fim e ao cabo, temos nós mesmos em alta conta, nutrimos expectativas bastante ambiciosas e esperamos resultados extraordinários. À espreita, a pré-história recomenda alguma humildade.

………..

……….

………….

Notas:

[1] Moderno, na perspectiva da paleoantropologia, denota tão somente a anatomia dos humanos contemporâneos, mais recente, portanto, e sem qualquer implicação de “mais complexo, evoluído ou avançado”, como dado a entender pelo senso comum. Da mesma forma, “primitivo” indica o sentido de mais semelhante ao estado ancestral, e não algo “involuído”.

[2] Hominídeos (Hominidae): família taxonômica que abrange os quatro gêneros de grandes primatas – chimpanzés (Pan), gorilas (Gorilla), Orangotangos (Pongo) e humanos (Homo).

[3] Em 2009, a imprensa internacional anunciava com alarde “a descoberta” de Ardi, apelido dado aos fósseis correspondentes à espécie Ardipithecus ramidus. Algumas reportagens, mesmo no Brasil, informavam que Ardi desbancava a popular Lucy (como ficou conhecida a metade de um esqueleto recuperado em 1974, na Etiópia, classificado como a espécie Australopithecus afarensis e datada entre 3,8 e 2,9 milhões de anos). Há mais de dez anos, as manchetes anunciavam que Lucy (batizada dessa forma porque quem encontrou os fósseis em 1974, o paleoantropólogo americano Donald Johanson, ouvia a canção “Lucy In The Sky With Diamonds” no momento da descoberta) havia perdido a coroa de ancestral humano mais antigo até então identificado, e que Ardi agora levava a humanidade há 4,5 milhões de anos. Entretanto, os fósseis de Ardi já haviam sido datados no final dos anos 1990, quando esta ainda era classificada sob o gênero australopitecino e denominada Australopithecus ramidus. Na verdade, não somente o A. ramidus, mas uma outra espécie, Australopithecus anamensis, definida com base em fósseis encontrados no Quênia, em 1995, e datados entre 4,2 milhões e 3,9 milhões de anos, já eram considerados, para além da qualquer dúvida, mais antigos que Lucy, o Australopithecus afarensis.

[4] Entre as incontáveis espécies de seres vivos no planeta, o chimpanzé é aquele considerado o parente vivo mais próximo do ser humano na árvore evolutiva, já que as outras espécies de hominínios terminaram extintas. O ancestral comum entre os chimpanzés e os H. sapiens, vulgarmente chamado de “elo perdido”, teria vivido, apontam os cientistas, algo em torno de sete milhões de anos atrás. Desde então, as linhagens que deram origem aos símios e humanos modernos divergiram. Ambos, porém, remontam a um ancestral comum de todos os primatas antropoides que viveu há 18 milhões de anos. Ao se retroceder na linha evolutiva, depois dos chimpanzés, os gorilas são nossos parentes vivos mais próximos, antecedidos pelos orangotangos (ainda mais afastados e não mais restritos à África) e, ainda antes no tempo, pelos gibões, e então pelos “macacos do Velho Mundo”.

[5] Para fins taxonômicos, tribo é a classificação acima de (mais ampla do que) gênero (Australopithecus ou Homo) e abaixo de (mais restritiva do que) família (Hominidae, os hominídeos, isto é, os grandes primatas vivos, chimpanzés e gorilas, e nós humanos) e da subfamília (além de chimpanzés, gorilas, e os sapiens, aqueles também extintos, como os australopitecinos). No presente, exclui-se os símios vivos apenas no táxon de subtribo, que envolve nós e os descendentes extintos do ancestral comum a partir do ponto em que divergiram da linhagem que deu origem aos chimpanzés.

[6] Além da presença mais evidente na África Oriental, os fósseis dos gêneros Australopithecus e Homo também são encontrados no sul do continente africano. O primeiro fóssil do gênero Australopithecus (literalmente, “o macaco do sul”) foi batizado como a criança de Taung (Australopithecus africanus), descoberto em 1924, na África do Sul, pelo arqueólogo australiano Raymond Dart (1893-1988).

[7] A publicação em 1983 de The Modularity of Mind representou um marco para a psicologia. O autor, o filósofo e cientista cognitivo norte-americano Jerry Fodor, propôs que a cognição humana, antes vista como um mecanismo de aprendizagem geral, fosse, ao invés, compreendida como uma série de módulos independentes – domínios cognitivos altamente especializados, mas em profunda interrelação. A teoria de Fodor repercutiu em uma guinada dramática no campo das ciências cognitivas, impulsionou o surgimento e a consolidação da psicologia evolucionista e teve ecos mesmo na cultura popular, com a disseminação de conceitos como “inteligência emocional”.

[8] Steve Mithen poupa a si mesmo (e ao leitor) do arrazoado retórico em favor do evolucionismo. Entretanto, observa que o “descuido criacionista” de alguns de seus colegas não implica necessariamente numa posição anticiência, apenas talvez em um evolucionismo mal articulado, na forma como entende. Afinal, como o próprio autor recupera, Alfred Russel Wallace (1823-1913), coautor da teoria da seleção natural, quando se ocupou de explicar o singular intelecto dos humanos, “esbarrou” em expedientes criacionistas, ao reconhecer que era difícil justificar a mente como algo que prescindisse de um comando criativo. Mais recentemente, o neurologista Sir John Eccles (1903-1997), prêmio Nobel de medicina pela pesquisa com sinapses, também “jogou a toalha” em seu livro The Evolution of the Brain (1989), ao dar a entender que algo como a mente teria necessariamente que derivar de uma “força sobrenatural”, alheia às leis da natureza.

[9] Parte das respostas estaria justo nos eventos-chave que marcaram a evolução. São as mudanças anatômicas ou comportamentais que se desdobraram em um período relativamente curto de tempo, os famigerados “saltos-evolutivos”. Porém, estes também trazem dificuldades de explicação. No registro fóssil, os dois períodos de surtos de aumento do volume cerebral nos primatas vêm desacompanhados de mudanças significativas no comportamento, que tenderam a aparecer muito mais tarde. Quando posto sob a perspectiva do estudo das origens da mente moderna, o fenômeno torna-se ainda mais complexo, já que demanda um esforço multidisciplinar.

[10] Uma das crenças motivadoras que alimenta a visão prevalecente é que a totalidade do conhecimento produzido nas áreas de humanidades nos países desenvolvidos está comprometida por um vício de origem, pois, invariavelmente, decorre da ideologia da classe dominante e responde apenas a relações de poder. Para Pinker, trata-se do expediente para o que qualifica como dogmática da correção política e o abandono dos rigores da visão histórica e científica na universidade.

[11] Como mencionado, a perspectiva da arqueologia dos hominínios mudou muito desde a primeira edição do livro. Uma das convicções à época da publicação era que, embora os neandertais possuíssem cérebros tão grandes quanto os nossos, e mesmo maiores, sua cultura permaneceu bastante limitada, sem arte, sem tecnologias mais complexas e, tudo indicava, sem comportamento religioso. Hoje, o consenso é de que os neandertais desenvolveram, sim, comportamentos ritualísticos mais elaborados do que presumimos inicialmente. Dessa maneira, confirmado o que os registros arqueológicos demonstram, de que a cultura neandertal se ampliou, então é possível afirmar que a emergência da mente moderna não se limitou à nossa própria espécie. Tal conclusão não apenas traz a bola para o campo dos que preconizam que a mente deve de ser estudada sob a perspectiva em longo prazo, mas nos coloca diante de uma inusitada tensão metodológica entre a paleontologia e a psicologia.

[12] No Brasil, A pré-história da Mente foi corajosamente publicado em 2003 pela Editora Unesp e, desde então, a obra não foi mais relançada. O prefácio da edição brasileira é assinado pelo bioantropólogo e arqueólogo Walter Neves, que ganhou projeção nos anos 1990 pela escavação e os estudos com aquele que é considerado por muitos o mais antigo crânio de Homo sapiens nas Américas, correspondente a um ancestral que o próprio Neves apelidou de Luzia.

a) Os restos fósseis seriam de uma mulher morta por volta dos vinte anos, entre onze e treze mil anos atrás, originária de um grupo de caçadores-coletores que viveram na região de Lagoa Santa, Minas Gerais. A descoberta e as conclusões de Neves tornaram-se o pivô da velha polêmica envolvendo diferentes teorias sobre o povoamento das Américas. Na época, o hoje aposentado professor titular do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da Universidade de São Paulo teve de lidar com muita resistência sobretudo por parte dos norte-americanos. Mais recentemente, em 2017, Neves publicou um artigo reivindicando a ambiciosa sugestão de que o Homo habilis, o Homo Naledi e Australopithecus sediba deviam ser considerados a mesma espécie. “É preciso fazer uma limpeza”, disparou Neves ao criticar o aparente retorno de uma a tendência em voga nos anos 1960, de anunciar uma nova espécie frente a menor variação no registro fóssil.

b) Considerado, um “brigão” no meio, Neves volta a artilharia, no prefácio da edição brasileira de A pré-história da mente contra o que reconhece como a prevalência da pedagogia piagetiana nas ciências cognitivas no Brasil, ainda presos a uma ideia de que a mente humana é um mecanismo de aprendizagem geral, visão que considera superada pela ideia de modularidade da mente, conforme proposta por Jerry Fodor em 1983. Foucault, Deleuze, Piaget e Nietzsche, eis “os culpados”, insiste Neves ao mirar nas humanidades praticadas no Brasil. Neste Estado da Arte, é possível conferir o podcast que registra a conversa entre Walter Neves e o professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, André Strauss, e o doutor em antropologia, Pedro da Glória. Um tanto rabugento, bancando o “tio cansado”, Neves não perde a oportunidade de advertir ou corrigir os colegas mais jovens. “Nossa evolução não é uma árvore, mas uma sucessão de moitas”, diz, em certo momento, ao se referir à impossibilidade de montar uma árvore filogenética de ancestralidade e descendências humanas.

[13] Downes, Stephen M., (2018), Evolutionary Psychology, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/evolutionary-psychology/

[14] Gordon Willey (1913-2002) estudou os fósseis do Novo Mundo nas Américas Central e do Sul. Philip Phillips (1900-1994) foi um dos grandes estudiosos das culturas indígenas do Mississippi.

[15] Neste paper pioneiro, Wynn serviu-se de conceitos de epistemologia genética inspirados em teorias de Jean Piaget (1896- 1980) para caracterizar o tipo de inteligência que teria envolvido a manufatura de ferramentas acheulianas – do francês acheuléen, referente a região Saint-Acheul, o local onde foram encontrados os fósseis reputados à indústria arqueológica de ferramentas de pedra moldadas em forma de pera, utilizados por H. erectus e H. heidelbergensis. Wynn explorou conceitos como “reversibilidade” e “conservação” para especular sobre as habilidades espaciais de hominínios que deixaram para trás as ferramentas encontradas no sítio pré-histórico de Isimila, na Tanzânia.

[16] A partir de 1972, Alexander Marshack praticamente inaugurou a área de interesse que iria ocupar historiadores da pré-história com especulações sobre a natureza da inteligência dos ancestrais humanos. Atuando para a revista Life como jornalista, ele percebeu incongruências no trabalho de arqueólogos ao produzir a coleção de livros sobre o período pré-histórico publicados pela Time-Life. Marshack conseguiu ainda a proeza de documentar os primeiros calendários e sistemas de notação, datados em cerca de 30 mil anos. Apesar de não possuir doutorado ou título de Ph.D., Marshack tornou-se pesquisador associado do Museus Peabody de Arqueologia e Etnologia da Universidade Harvard ainda antes, em 1963.

[17] Morto em 2018, Lawrence Weiskrantz descreveu pioneiramente o fenômeno da visão cega (blindsight), tendência de deficientes visuais a voltarem o olhar na direção do estímulo visual provocado. Weiskrantz foi quem propôs ainda que as amídalas cerebelosas desempenhavam função determinante via o sistema límbico no comportamento emocional das pessoas.

[18] É também chamado de presenteísmo o termo da medicina do trabalho e do campo do comportamento organizacional que descreve o fenômeno da falta de produtividade no ambiente de trabalho. Apesar de assíduo, o trabalhador, pelas mais diferentes causas, não apresenta um rendimento satisfatório em termos de serviço. Evidentemente, a palavra foi usada acima com outro sentido.

[19] Pacificação foi o processo de contato e de ações sedentarização de grupos indígenas promovido pelo antigo Serviço de Proteção aos Índios, órgão anterior à Funai (Fundação Nacional do Índio). As ações de pacificação acarretaram em uma série de consequências para as populações indígenas, como epidemias de sarampo e de outras doenças.

[20] Sem maiores antecedentes teóricos herdados da sociologia e mais do que qualquer outro ramo entre as ciências psicológicas, foi a psicologia social que desenvolveu o corpo mais sólido de pesquisas referentes à dinâmica do ambiente social e a conformidade imposta pelo grupo sobre o indivíduo. É variado o repertório de estudos realizados nos últimos 50 anos relativos à formação e construção de estereótipos e preconceitos e as bases cognitivas de comportamentos como o extremismo político. Por uma série de afinidades, as psicologias evolucionista e social compartilham muito de seus métodos e premissas, com o decorrente desenvolvimento da subárea “psicologia social evolucionista”. Um dos precursores da psicologia social, Lewis Thomas, dizia sobre os seres-humanos: “a mais persistente e obsessivamente social de todas as espécies”.

…….

……..

Referências

Aiello, L. & Dean, C. (1990). An Introduction to Human Evolutionary Anatomy Paperback. Elsevier:

Alex, Bidget. Why we’re closer than ever to a timeline for human. The Guardian (22/12/2016).

Bergström, A., Stringer, C., Hajdinjak, M. et al. Origins of modern human ancestry. Nature 590, 229—237 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03244-5

David, Ariel (2021). New Type of Prehistoric Human Discovered in Israel: Homo Nesher Ramla. Haaretz: https://www.haaretz.com/israel-news/MAGAZINE-new-type-of-ancient-human-discovered-in-israel-homo-nesher-ramla-1.9935799

Damásio, A. (1999). O mistério da consciência. Cia. Das Letras: São Paulo