O que pensa um conservador sobre a vacina obrigatória (e outras arengas)

por Arthur Grupillo

…………………….

Concordo, e pretendo explicar, que é maravilhosamente bom e terrivelmente conservador o argumento segundo o qual a tirania da ciência é pior que a tirania de qualquer dogma religioso. Mas, uma tirania só pode ser pior que outra se, antes de qualquer coisa, for uma tirania. Se for uma democracia, ou mesmo uma oligarquia, não pode ser nem melhor nem pior que a tirania de um dogma, pelo simples fato de não ser uma tirania. O que quero dizer é que Spike é melhor cão caçador do que Rufo. Mas o esperto papagaio Tião não é melhor nem pior cão caçador do que Spike ou Rufo, pelo simples fato de que não é um cão. Com isso gostaria de fazer reverência a um princípio da filosofia conservadora que considero perfeitamente aceitável, se pensado da maneira correta. Porém, se pensado da maneira errada, que fique claro que não é nem um pouco conservador, muito menos aceitável.

Quem eu acredito ter dado forma exemplar, quase sublime, a esse argumento foi G.K. Chesterton, em seu livro Eugenics and Other Evils, traduzido ao português por Eugenia e Outras Desgraças. E se eu conseguir demonstrar que esse argumento, além de ser tipicamente conservador, pode ser pensado de maneira errada, então eu espero acabar demonstrando, também, que aqueles que o utilizam erradamente não estão sendo conservadores, embora possam acreditar ser. Na verdade estão sendo o oposto de um conservador, pois estão pensando erradamente algo essencial demais para o conservadorismo, em que não poderiam errar. Esse argumento diz, basicamente, que quando o poder público pretende impor sobre os cidadãos algo que espera estar comprovado cientificamente, mas que não poderia estar, ele está se comportando de maneira mais tirana do que um rei que tentasse impor aos súditos a sua fé, que não pode ser comprovada de nenhuma maneira.

……………..

……………..

É que quando um rei impõe aos súditos a sua fé, mesmo que não possa comprová-la, está impondo, pelo menos, algo reconhecível, que se pode apontar com o dedo, nomear e identificar as qualidades, isto é, um credo fixo. Ele pode ter se tornado um tirano, um homem mau, mas não necessariamente um biruta. Mas, quando o estado moderno impõe aos cidadãos uma coisa que supostamente os cientistas comprovaram, mas que não poderia ser comprovada, está impondo algo que nem mesmo sabemos bem o que é, uma coisa irreconhecível, uma espécie de aposta controversa em alguma teoria mirabolante da qual alguns homens pensam estar convictos, mas nada além disso. Nas palavras do apologista inglês, este último caso “tem todo o antigo despotismo, mas nada do antigo dogmatismo”.

No contexto, ele se referia aos eugenistas de começos do século XX. Contudo, antes de explicar o exato ponto de Chesterton contra esses médicos excêntricos, é preciso resumir toda a questão da maneira mais nítida possível. Tudo depende, então, de podermos fazer uma distinção clara, inequívoca, entre uma coisa que se pode determinar, um credo fixo, e uma coisa que não se pode determinar, um credo frouxo, incerto. Além disso, dentro da categoria dos credos frouxos, há ainda uma distinção mais fundamental a ser feita, a saber, a distinção entre o tipo de arenga que ocorre simplesmente de ainda não ter sido suficientemente resolvida e o tipo de arenga que jamais poderia sequer imaginar chegar perto de ser resolvida. Isto é realmente central. E minha tese é a de que, se um conservador não entende essa diferença, não pode ser um conservador. Pois não possui aquilo que é o alicerce e a coisa mais cara ao conservadorismo: o senso de realidade, um sentido comum para as coisas que não podem ser alteradas. Por isso, é sumamente importante entender porque é precisamente contra os eugenistas, e não qualquer outro grupo de cientistas ou médicos, que o argumento é apontado.

Acreditemos ou não, em 1913 foi finalmente aprovada no parlamento britânico a Lei do Deficiente Mental (Mental Deficiency Act 1913). Digo finalmente, porque desde 1904 havia sido constituída, diga-se de passagem, pelo governo de Arthur James Balfour, do partido conservador, a Comissão Real sobre o Cuidado e o Controle dos Débeis Mentais (Royal Commission on the Care and Control of the Feeble-Minded). O objetivo da comissão era propor métodos de lidar com “deficientes mentais” de níveis sutis, por assim dizer, que não estavam previstos na antiga Lei da Loucura (Lunacy Act 1845). Um relatório recomendou uma série de medidas visando o “bem-estar” dessa população, que chegava a quase 150 mil pessoas, segundo a comissão. (Imagina quantas não seriam hoje?) Entre as sugestões visando o “bem-estar” desses “deficientes mentais” o então Ministro do Interior Winston Churchill incluiu a internação em campos de trabalho compulsórios e a esterilização.

É importante destacar o que era, na ocasião, a discussão em torno dos feeble-minded, que mal se verte em português por “débeis mentais”. Talvez a expressão “fracos de mente” fosse mais apropriada. Porque de fato não se tratava de loucos completos, seja lá o que isto quer dizer, embora nós saibamos perfeitamente o que quer dizer. Não se tratava de pessoas obviamente insanas ou criminosas que deveriam estar em asilos públicos ou hospitais de custódia, como previa a lei de 1845. Não, os feeble-minded eram casos sutis, que, para alguns, ameaçavam o vigor e a prosperidade da Inglaterra, se bem que pudessem ser inofensivos para qualquer pessoa. Você mesmo poderia, naquela época, descobrir que o governo considerava seu marido um feeble-minded, se ele fosse um cara pacífico demais e evitasse briga a todo custo. Ou poderia descobrir que seu filho era um feeble-minded, se ele tivesse muitos problemas na escola. E eles podiam ser segregados por isso.

Esta foi uma das muitas faces do darwinismo social tão infelizmente em voga no período. E havia aí uma semelhança sombria desses ingleses com aqueles contra quem eles iriam guerrear alguns anos depois. Mas o caráter desumano de tal mentalidade é apenas derivado. Ele tem raiz, assim Chesterton demonstra, antes de tudo, numa falha de inteligência. Ou seja, os próprios eugenistas provavelmente não passariam no teste e poderiam ser tranquilamente chamados de feeble-minded em seus próprios critérios, justamente pelo fato de que não havia critério nenhum. E este é o ponto crucial: os eugenistas queriam impor, sob a forma de lei, algo sobre o qual não tinham a menor clareza. Na verdade, e este é o ponto crucial dentro do ponto crucial, era algo sobre o que ninguém jamais poderia reivindicar ter a menor clareza.

Quantas pessoas você conhece que são “incapazes de se proteger contra perigos físicos comuns”? Eu, por exemplo, sou desde criança tão distraído que minha mãe tinha medo de que eu pudesse ser atropelado ao atravessar uma rua perdido em pensamentos metafísicos aos nove anos. Estes são, segundo a classificação da referida lei, “idiotas”. Quantas pessoas você conhece que são incapazes de “administrar a si próprias”? Bem, estes não são “idiotas”, e sim mais corretamente classificados como “imbecis”. Há também os débeis mentais em geral, isto é, os que exibem “fraqueza mental”, que não são idiotas nem imbecis, mas requerem cuidado “para sua própria proteção”. E, afinal, há os “imbecis morais”, sobre os quais qualquer punição parece não surtir muito efeito. Ora, que dizer dessa lei? Eu não preciso ousar para dizer que em variados momentos da vida eu fui pelo menos uma dessas quatro coisas. E, em alguns, fui pelo menos todas elas.

O ponto de Chesterton contra os eugenistas governamentais é a indefinida abrangência de sua teoria, a que ele não poupou a qualificação de anarquia, tanto no sentido de falta de regras quanto no de ausência de autoridade. E aqui tropeçamos, penso eu, na pedra fundamental da filosofia conservadora. Um especialista tem autoridade para dizer o que é a doença, mas não tem nenhuma autoridade para dizer o que é o estado normal saudável. Isto pelo fato de que existem regras mais ou menos definidas que estabelecem o diagnóstico de uma doença, mas inexistem e, mais do que isso, jamais poderiam existir regras de acordo com as quais alguém pode ser seguramente diagnosticado como saudável. O juízo a respeito da condição normal ou saudável de alguém não pertence a ninguém. Existem exames que não identificam uma doença, mas não existe um exame que identifica a normalidade, como não existe o consultório de um normalogista. Este juízo cabe simplesmente à pessoa, e a todas as outras pessoas normais e saudáveis, sobretudo no caso das enfermidades mentais.

Um especialista sabe o que é um esquizofrênico, e todos nós sabemos o que é uma pessoa que não é completamente louca. Mas seria muito difícil para nós, tanto quanto para os especialistas, chegar a um acordo mais ou menos definido sobre o que é um imbecil. Muitos especialistas consideram muitos outros especialistas uns imbecis, mesmo que o acordo entre eles sobre um esquizofrênico seja muito sólido. Isso significa que a doença é identificável, mas o estado normal saudável, não. E, junto com os estados normais saudáveis, os casos intermediários, isto é, aqueles seres excêntricos que, segundo os critérios de um, estariam num hospício, mas, segundo os critérios de outros, seriam grandes filósofos ou artistas, diferem grandemente. A relação entre a normalidade e os casos intermediários, se é que eles existem, é a seguinte: quando os especialistas avultam em classificações escandalosamente indeterminadas é porque já não conseguem enxergar a diferença entre um homem totalmente insano e um homem são.

Comprometeram seu senso de realidade, que é ao mesmo tempo um senso de comunidade, que une todos os homens mais ou menos normais a todos os outros, e os separa dos lunáticos. Esta diferença não é uma especialidade, é o contrário de uma especialidade. É uma coisa comum a todos os homens que não são lunáticos. Parafraseando um célebre caso intermediário russo, todos os homens sãos se parecem, cada homem louco é louco à sua maneira. Nas palavras imelhoráveis de Chesterton, “o louco que pensa ser uma faca não pode fazer parceria com outro que pense ser um garfo. Não há encontro às escondidas fora da razão; não há pousada naquelas estradas selvagens para além do mundo”.

Mas um imbecil não é algo assim óbvio. Um homem não é imbecil se dois especialistas dizem que ele é. Porque esse imbecil pode entrar em consórcio com outros, às vezes nem tão imbecis assim. Pode ser do tipo que participa de uma reunião de terraplanistas, mas também pode ser do tipo que funda um clube de xadrez. Pode ser do tipo que participa de uma reunião de terraplanistas e depois volta para casa e beija seus filhos, mas pode ser do tipo que esteve em uma reunião de terraplanistas, cumprimentou apenas os bem barbeados, fez uma pergunta que ninguém entendeu e depois estrangulou a recepcionista do hotel. No segundo caso, não podemos dizer que ele “participou” da reunião. Só imbecis podem ser terraplanistas; loucos completos, não. E, embora alguns o desejassem, não podemos segregar ou impedir terraplanistas de namorar ou se casar. Podemos ajudar alguém a usar a internet com responsabilidade, o que é outro assunto.

A norma segundo a qual um organismo é doente pode ser exterior a este organismo, e isso é dado aos especialistas conhecer. Mas a norma segundo a qual um organismo é saudável é interna ao próprio organismo. É um equilíbrio demasiado sutil para ser captado, mesmo com sutilezas. É por isso que os valores de referência em um exame de sangue ou espermograma variam enormemente. Uma mulher com 4000/µL de leucócitos totais é saudável, uma com o dobro disso também é saudável. Um homem que tenha apenas 4% de seus espermatozoides em formato normal é um homem normal. Pelo contrário, se um médico quiser obrigar um organismo sem queixas ou dores a se ajustar ao que acredita serem os valores ideais de um hemograma, pode acabar deixando essa pessoa seriamente doente. Para os que preferem um estilo mais acadêmico de reflexão, recomendo pelo menos dois filósofos da medicina que pensam a mesma coisa: H-G. Gadamer, em O caráter oculto da saúde (Über die Verborgenheit der Gesundheit) e Georges Canguilhem, em O normal e o patológico, o qual também faz menção a outro interessante texto de Chesterton sobre o assunto, “O erro médico”, primeiro ensaio do livro What is wrong with the world, publicado em português como “O que há de errado com o mundo”.

É por isso que a tirania dos eugenistas da lei é pior que as de Teodósio ou Décio, não porque seja mais violenta, mas porque impõe algo absurdamente indeterminado. Em 388 d.C., se você oferecesse sacrifícios a um ídolo pagão em casa, poderia ser preso ou morto; já em 250 d.C. poderia ser preso ou morto se não o fizesse. Pelo menos você sabia o que devia fazer. Debaixo do império dos eugenistas, você podia ser preso por tomar banho em praça pública, mas também podia ser preso por não tomar banho por um mês inteiro, principalmente se não tivesse onde tomar banho. Podia ter sua filha segregada por faltar a todas as aulas ou por ir a todas as aulas. Um mendigo podia ser preso por não ter uma casa e dormir na rua, mas estranhamente não era preso por ter uma casa e, mesmo assim, dormir na rua. Ou seja, ele era punido se não tivesse como resolver seu problema. Mas, se tivesse como resolvê-lo e mesmo assim não o quisesse, não era punido. Este último é um aspecto muito curioso da situação, de que tratarei no final.

Agora que estabelecemos a base da filosofia conservadora, que é o senso de realidade, isto é, o sentido para limites em geral, e que é ao mesmo tempo o laço indissolúvel unindo os homens comuns, que nenhum especialista ou filósofo visionário pode roubar, e que mostramos como a pseudociência eugenista dos reformadores sociais o fere de morte, é que podemos, afinal, colocar a questão que nos propomos no título: a obrigatoriedade da vacina. Mas, para isso, temos de estabelecer também aquela distinção ainda mais fundamental que mencionamos antes, a saber, se uma determinada controvérsia científica ocorre apenas de ainda não ter sido dirimida pelos especialistas, mas poderia ser, ou se é uma questão que não cabe a especialista nenhum, pois diz respeito ao sentido comum a todos os homens sãos. Se a questão da vacina for semelhante à da eugenia, isto é, uma tentativa de impor aos homens algo indeterminado e que jamais poderia ser determinado, o filósofo conservador, em obediência à alma de sua concepção de mundo, deveria ser contra sua obrigatoriedade e a consideraria, com razão, uma tirania. Se, ao contrário, a questão da vacina não possui este caráter, mas for inteiramente diferente, significa que aqueles que pensam assim sobre vacinas estão não apenas errando sobre elas, como também errando muito profundamente a respeito da filosofia conservadora.

Pois bem. Que a vacina é uma questão controversa, isso não é discutível. Importa é saber que tipo de controvérsia é esta, se se trata de uma controvérsia dirimível, com o avanço de pesquisas especializadas, ou se se trata de controvérsia não dirimível, pois indicaria o tipo de norma interna a um organismo, que não se pode estabelecer de fora. A princípio, alguém poderia ver a utilização de vacinas em geral como parte de uma medicina preventiva que pretende tratar a todos, indistintamente, como doentes, e não apenas os doentes. Nós vimos antes que só podem existir especialistas em doenças, não em saúde. Porque a saúde, o estado normal saudável, é um verdadeiro enigma. Ele é a natureza ou Deus puramente mantendo-se em algum misterioso equilíbrio num dado organismo de maneira bastante distinta da de outro organismo. Se o perito resolve compreender o que é a saúde em si mesma, e não a doença, isso parece ser o mesmo que querer compreender o segredo da vida, a ordem profunda e mística do mundo, e isto, obviamente, não dá para conhecer.

Chesterton mesmo utiliza-se do exemplo que aqui nos interessa, quando pondera a possibilidade de a ciência converter-se num credo, e sua imposição mediante força de lei, numa tirania. Ele escreve: “A vacinação, em seus cem anos de experimento, tem sido tão disputada quanto o foi o batismo em seus quase dois milênios”. Neste caso, isto é, a situação das pesquisas sobre vacina em 1922, ano da publicação do livro que aqui comentamos, talvez não se tivesse acordo suficiente sobre a vacinação, de modo que seria imprudente torná-la obrigatória por lei. Talvez este não seja mais o caso. De qualquer modo, o princípio da prudência sempre valerá contra uma fé apressada na ciência, que não se importa muito com consensos bem estabelecidos. Este parece ser o argumento de Chesterton contra a vacinação em 1922, isto é, que se tratava de uma questão ainda muito disputada. Já o argumento contra a eugenia é que, além de ser “uma teoria amplamente disputada”, é também “incapaz de uma prova final”. E este segundo aspecto é, para um conservador, bem mais importante que o primeiro, pois ele não se refere ao que por acaso ainda é disputado, mas ao que é indisputável.

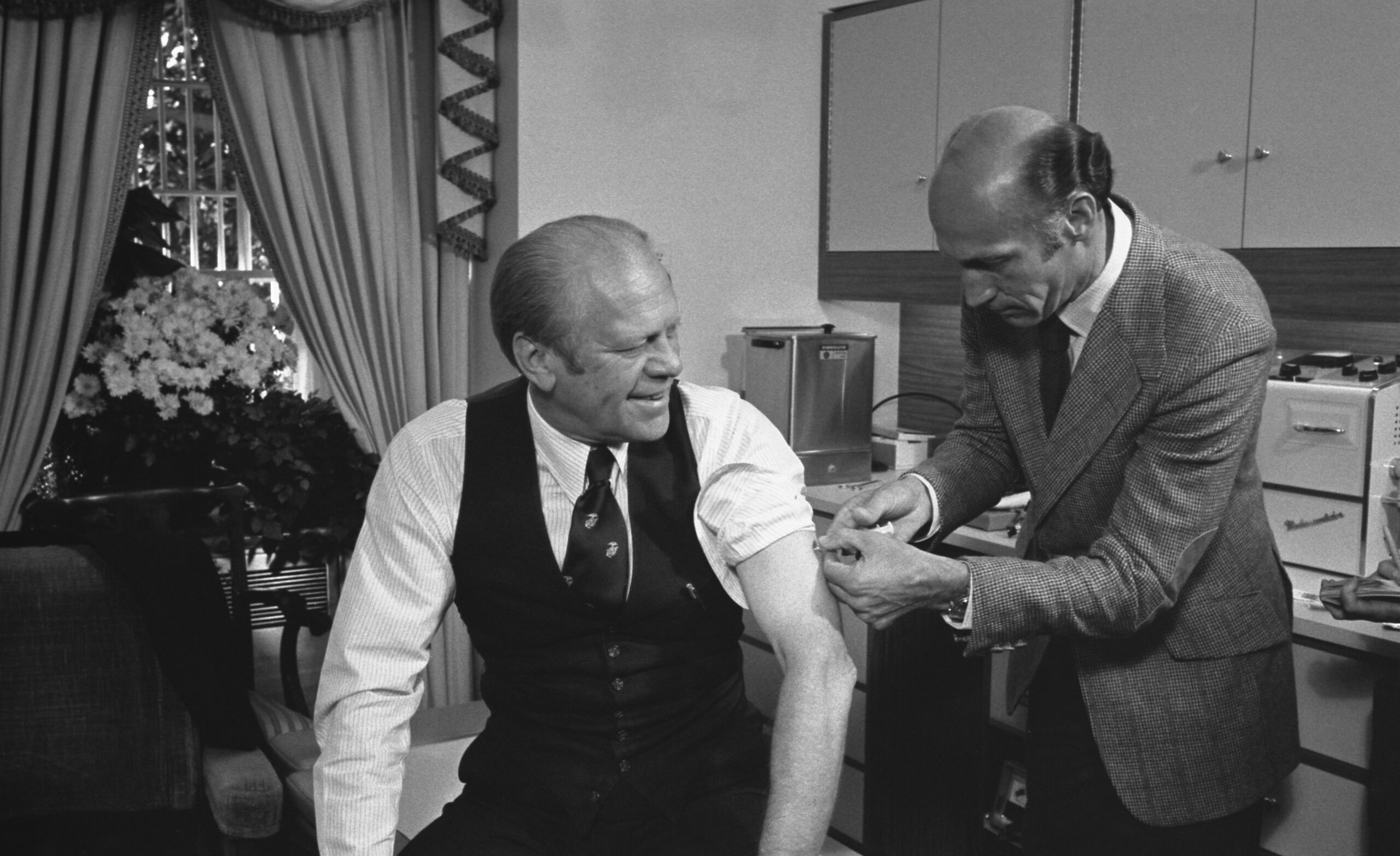

É desnecessário, aqui, recuperar toda uma história da vacina. Mas, para entender bem o alcance e os limites do argumento de Chesterton contra a vacinação obrigatória em 1922, é preciso recordar algumas coisas. Os principais livros sobre o assunto concordam que a prática de auto-imunização é muito antiga, com algumas fontes remontando ao séc. II a.C. O ato de beber veneno de cobra como defesa contra a própria mordida do animal e o ato de cheirar crosta de ferida de varíola como defesa contra a varíola datam do século XVI na China e na Índia, esta última tendo sofrido uma grave epidemia da doença trazida pelos portugueses em 1545. Aliás, cumpre enfatizar que a história das vacinas se cruza frequentemente com a das grandes navegações. É a partir de 1500 que as grandes epidemias se sucedem umas às outras, e que o tema das vacinas começa a ocupar cada vez mais os especialistas. Por fim, um dado essencial é que essa história experimentou uma aceleração impressionante nos últimos 70 anos, com as vacinas licenciadas nos EUA contra difteria (1947), coqueluche (1950), poliomielite (1955) e muitas outras. (Esta publicação da Science é bastante didática sobre o sucesso das vacinas licenciadas no combate a doenças infecciosas).

……………………

…………………….

Tais informações são mais do que filosoficamente relevantes. Elas revelam que em 1922 o acordo científico sobre vacinas não era tão bem estabelecido quanto é hoje. E o consenso científico atual em torno da vacinação não é que ela está livre de problemas ou riscos, mas sim que os riscos são bem superados pelos benefícios. Portanto, se havia boas razões para não ser obrigatória um dia, não há razões para considerar a obrigatoriedade uma tirania agora. Elas também apontam um aspecto talvez menosprezado pelo autor que estamos discutindo, isto é, que cada povo é naturalmente bastante imune às enfermidades do seu entorno, mas muito vulnerável a um contato com outros povos. Daí que a vacina só parece ser uma tentativa insana de tratar o saudável, e não o doente, se consideramos uma comunidade isoladamente. No mesmo instante, porém, em que os portugueses desembarcaram nas Índias, seus habitantes já não desfrutavam de seu estado normal saudável. Eles estavam expostos a algo que seu organismo não conhecia, e que não poderia conhecer se não mediante uma intervenção externa. Não é razoável esperar que um organismo que nunca teve contato com a varíola tenha naturalmente uma defesa contra ela. O estado normal saudável do português não era o estado normal saudável do indiano. Em vez de uma normalidade, é mais sensato pensar aqui em termos de uma exceção.

Por fim, falar em regra e exceção nos leva imediatamente de volta ao princípio básico da filosofia conservadora. Não é razoável, porque não é possível, tratar o estado normal saudável, mas sim o estado de exceção que é a doença. Acontece que uma epidemia é, mesmo para um organismo normal saudável, uma exceção. Por esse motivo, não tratar um organismo saudável numa epidemia é o mesmo que abandoná-lo à doença, talvez até forçá-lo à doença, ao passo que tratá-lo, sobretudo quando a questão não é mais amplamente disputada, é que é prudente. Devolvo a palavra aqui ao próprio Chesterton: “O Estado, como o chefe de família, é são se puder tratar tais exceções como exceções. […] Tais casos, obviamente, são o comunismo de alimentos numa cidade sitiada; o repúdio oficial de um espião capturado; a sujeição de uma parte da vida civil à lei marcial; o corte das comunicações em uma praga; ou a mais profunda das degradações do bem-comum: o uso de soldados nacionais não contra soldados estrangeiros, mas contra os próprios irmãos revoltosos”. Se isso ainda não convence um conservador de carteirinha, talvez um filósofo menos complexo, como Sir Roger Scruton, o possa convencer, quando diz: “O ponto importante é que aquilo que importa nos vem por meio dos esforços para construí-lo e raramente, ou nunca, de cima, exceto naquelas emergências para as quais é indispensável um comando do alto”.

O erro do eugenista é tratar a regra como exceção. E nós só podemos tratar a regra como regra se também formos capazes, por óbvio, de tratar as exceções como exceções. A vacinação só poderia ser vista como uma obsessão doentia com a saúde em circunstâncias normais, e sua obrigatoriedade só poderia ser vista como uma tirania em caso de ampla disputa ou, afinal, no caso de ser uma questão indisputável, como a eugenia. Em circunstâncias epidêmicas, e diga lá pandêmicas, com número inominável de mortos diários, estar obcecado com a saúde é a única normalidade que alguém pode apresentar. E em caso de consenso científico bem estabelecido, não é nenhuma tirania obrigar um cidadão a vacinar-se, pelo simples fato de que o estado normal saudável de toda uma comunidade se foi pelos ares.

Há muitas pessoas excessivamente preocupadas com a própria saúde em circunstâncias normais; elas estão doentes. São aquelas que se empanturram de exercícios e dietas exageradas, visitas assíduas aos médicos e às farmácias, como se a doença fosse a normalidade e a normalidade, algo a ser perseguido. A ironia da exceção é colocar tudo isso de cabeça para baixo, e o princípio conservador da prudência muda de polo. Se tratar a normalidade como se fosse uma doença denuncia a falta de senso para a realidade dos eugenistas e dos que praticam uma fé na ciência quando ela não apresenta os consensos esperados, tratar uma epidemia de escala mundial e histórica como um estado de normalidade, além de não ser normal, demonstra a mesma falta de senso, especialmente para o que é comum a todos os homens. Hoje, o comum a todos os homens não é a saúde que eles compartilham com todos os sãos, nem mesmo a sorte que eles acontecem de compartilhar com muitos recuperados, mas sim a humanidade que dividem com todas as vítimas.

………………..

……………….

Poderia encerrar este texto aqui, e agradeço sinceramente aos que até aqui o acompanharam. Quanto à arenga sobre vacinação obrigatória, a argumentação está terminada. Mas gostaria ainda de tomar um último fôlego para tratar de uma coisa que deixei pendente, quando comentava do mendigo que podia ser preso por não ter uma casa e dormir na rua, mas curiosamente não era preso se tivesse uma casa e, mesmo assim, dormisse na rua. Ele traz à tona outra arenga, bem mais clássica, da filosofia política. Na primeira parte de seu livro, Chesterton denuncia a falácia da pseudociência eugênica, mas, na segunda, trata de apontar o que enxerga como a verdadeira causa dos reformadores sociais. No fundo, não querem proteger os doentes, mas eliminar os pobres. E, da mesma maneira que um conservador não espera que o estado o proveja daquilo que é de sua responsabilidade, quero dizer, em circunstâncias normais, cabe perguntar se o mesmo conservador pode esperar do estado, em situação de exceção e emergência, um indispensável auxílio do alto.

Refiro-me à arenga entre socialismo e capitalismo. Para Chesterton, foi o capitalismo industrial moderno que tomou aos homens o vínculo natural com a terra e com a propriedade que pelo menos o servo medieval guardava. Destituídos de qualquer posse a não ser a própria disposição para o trabalho, alguns homens simplesmente não conseguiam trabalho, sobretudo porque interessava ao plutocrata de Liverpool ou Belfast que ele não tivesse nada, a fim de que aceitasse trabalhar por quase nada. Despossuído, debilitado e doente, o mendigo também era privado do direito de mendigar. Sem um caroço de terra para roçar, podia ser preso por não trabalhar, e sem um canto de parede para recostar-se, podia ser preso por se recostar em algum canto, que por acaso não era seu. Assim, começaram os ricos a pensar que aquelas figuras irreconhecíveis em praça pública eram idiotas, imbecis, mesmo que claramente não fossem lunáticos, e que não tinham o direito de amar. Pareceu mais fácil segregá-los do que lhes garantir um pedaço de chão para plantar e uma vaca, e mais fácil impedi-los de se reproduzir do que lhes pagar um salário suficiente para alimentar os filhos. O truque intelectual do estado plutocrático é começar proibindo esses homens de beber, dizendo-se responsável por sua saúde, para finalmente os proibir de crescer e se multiplicar, tendo constatado que não são saudáveis.

Certamente o socialismo, embora desejasse libertar os homens dessa condição kafkiana, só conseguia pensar numa solução que tinha qualquer coisa de uma prisão modelo, onde o estado fornece e controla a saúde, a comida, a roupa, a libido e tudo o mais que puder controlar, até o que não pode fornecer. “O capitalismo”, escreve Chesterton, “é uma prisão corrupta. Isto é o melhor que se pode dizer em favor dele. Mas é algo a ser dito em favor dele; pois um homem é um pouco mais livre naquela prisão corrupta do que seria numa prisão completa”. Isso faz de Chesterton um conservador bem mais complexo do que a maioria dos conservadores. Ele parece ter compreendido, como poucos, que o senso de realidade e de comunidade não é redutível a nenhum programa ideológico estrito. Inclusive, hoje, talvez mitigasse sua crítica do “industrialismo”, se soubesse como as pequenas propriedades podem prosperar em parceria com grandes empreendimentos. Mas sua perspicácia está mesmo é em considerar regras como regras, o que implica saber considerar as exceções e as situações emergenciais.

Um conservador não é um individualista. Ele acredita que um homem é responsável por cuidar de sua família e colocar pão na mesa, e que nenhum poder estatal deve privá-lo disso. Daí pode parecer que ele não precisa de laços sociais fortes, que se cuida sozinho, mas é o contrário disso. Antes desse indivíduo, já existem os laços sociais fortes de filho, irmã, pai e mãe, mais fortes que o do estado, e os laços de comunidade e vizinhança, que são os das famílias entre si. Então, o conservadorismo pede que um homem seja responsável e não espere que ninguém faça por ele o que é sua obrigação, mas abomina que essa responsabilidade se transforme em um pecado capital: o orgulho ferido que recusa a solidariedade de seu vizinho ou do pároco mais próximo. E, por que não, do estado, em casos excepcionais.

………………..

…………………..

E se o conservador não é um individualista, ele não está interessado, quando pensa no sucesso de uma sociedade, nos grandes feitos de poucas pessoas, mas nos pequenos feitos de muitas. Não pode ser, portanto, se não um crítico da má distribuição da propriedade. Se há uma coisa que lhe aborrece é que o mendigo seja punido por não ter o que não tem. A não ser que seja dado a cada homem o direito de recomeçar a vida com algumas posses, é perverso puni-lo por não fazer o que ele não poderia ter feito. Neste caso, o comando do alto que, excepcionalmente, pode cortar a comunicação numa praga, é o mesmo que concede um auxílio emergencial do alto, exatamente por ter cortado as comunicações. Nada disso é socialismo ou coisa que o valha, pois não se trata de um modelo a ser praticado em situação normal, principalmente se cada um tem uma pequena propriedade para cultivar, o que muitas vezes também não é o caso. Pelo contrário; não fazer isso, e abandonar os indivíduos à busca do próprio sustento em situação de epidemia, é mero individualismo da pior espécie. São os plutocratas que o defendem, não a gente simples.

Nada disso fere o princípio da filosofia conservadora. Pelo contrário, é esta filosofia afinando seu senso para exceções, do mesmo modo que o tem afinado, assim esperamos, para regras. Alguém que diga, como eu ouvi dizer: “é essencial tudo o que é necessário para o meu sustento”, querendo dizer com isso que o comando do alto não pode cortar comunicações numa praga, pois as pessoas devem poder buscar seu sustento, está pensando, de fato, sobre um princípio conservador, mas muito erradamente. No conservadorismo, as leis não existem para controlar os indivíduos, mas para preservá-los de quem os quer controlar. Acontece que, numa praga, quem impede as pessoas de ir e vir não é o estado, é a própria praga. O estado que corta comunicações e auxilia indivíduos e empresas, os está protegendo deste controle, e não os controlando.

É preciso que se diga, com todas as letras, que o que se vê muitas vezes andando por aí, como uma verdadeira praga, é uma caricatura de pensamento conservador. Um estado comparável a um eugenista, que trata a exceção como regra. Que, numa praga mortal, se recusa a cortar comunicações e auxiliar pessoas e empresas. Que, em vez disso, insiste para que todos voltem a uma normalidade que não existe, e, pior, facilita para que todos se armem, pretendendo apagar o fogo, literalmente, com pólvora. No conservadorismo, as pessoas têm direito à autodefesa armada em circunstâncias normais, ou seja, na paz. Facilitar esse direito em circunstâncias de exceção, isto é, em tempos de praga, é uma perversão desse direito. É praticamente um convite ao conflito civil. Por último, no conservadorismo, militares e policiais são vistos como expressão do afeto comunitário que une um povo, não como instrumento político, tampouco como uma classe destinada a subjugar os cidadãos e lhes impor “respeito”. Esse modelo de militarismo, típico dos estados totalitários, é o oposto do que defende um conservador.

A normalidade, seja velha ou nova, não está aí. Alguém está tratando como regra o que no momento é exceção. E quem erra a respeito de exceções provavelmente errará a respeito das regras essenciais. Há, contudo, no equívoco, um alerta: ninguém pode ser a favor do corte das comunicações se não for, com toda sua alma, um entusiasta da ajuda de emergência. E agora me sinto à vontade, finalmente, para fechar todo o raciocínio com algumas das instigantes imagens do autor que foi para nós, em todo percurso, a régua e o compasso. É dele a frase que diz que um relógio parado dá a hora certa duas vezes ao dia. O conservadorismo de muitos conservadores parecer ser assim. Mas também é dele a ideia de que, se eu quiser conservar um poste branco, não posso simplesmente deixá-lo como está, pois logo será um poste sujo. Para conservar alguma coisa, é preciso cuidar dela todos os dias.

…………..

………

…………..