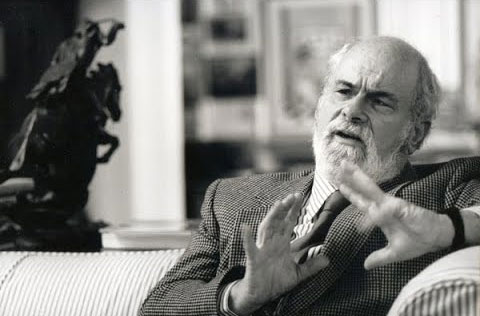

Arthur Danto: O futuro da estética

……………………..

A Relicário Edições lança edição especial, com tradução e apresentação são de Rachel Cecília de Oliveira e Debora Pazetto, de O que é a arte, de Arthur Danto, último livro do filósofo e crítico de arte norte-americano.

Este livro, o último da longa carreira de Danto, encerra meio século de investigação filosófica sobre a arte, que começou com seu mais célebre artigo “O mundo da arte”, publicado em 1964. Com a arte da década de 1960, mais especificamente, com sua epifania diante da Brillo Box, de Andy Warhol, Danto compreendeu que a produção artística contemporânea colocava um legítimo problema filosófico: como diferenciar obras de arte de coisas banais e objetos corriqueiros do nosso cotidiano? É possível encontrar uma definição para a arte que resista à arte contemporânea e suas variadas expressões? Para Arthur Danto a resposta é positiva. Em sua perspectiva, a arte precisa ser um conceito fechado e definível, visto que ela é, de certa forma, algo universal.

Hoje, em parceria com a Relicário, o Estado da Arte traz “O futuro da estética”, último ensaio do livro, em que Danto nota iniciativas atuais, na história e na filosofia da arte, de retomar a importância da estética. A pergunta que orienta o capítulo é: qual será o impacto dessa retomada?

…………………………………

……………………………..

O futuro da estética, por Arthur Danto

……………………..

Alguns anos atrás, a Sociedade Americana de Estética publicou dois anúncios de “chamada para trabalhos” em sua página virtual, ambos anunciando conferências sobre estética como um tópico negligenciado no tratamento da arte. Eles foram publicados por duas disciplinas que normalmente não compartilham a mesma perspectiva — história da arte e filosofia. Os organizadores de cada uma das conferências pareciam concordar que a estética é mais central para a arte do que ambas as disciplinas haviam reconhecido recentemente. De acordo com a primeira chamada, nos últimos tempos as/os historiadoras/es da arte a têm abordado principalmente dos pontos de vista político e social, mas estão começando a perceber a importância de abordá-la esteticamente. E as/os filósofas/os da arte, que têm a fama de terem se concentrado quase exclusivamente em “como definimos uma obra de arte e no papel desempenhado pelas instituições do mundo da arte nessa definição”, agora perguntam se não perderam de vista “o que é importante acerca da arte”, identificando essa importância com a estética. A questão que me interessa é: qual será o impacto de restaurar o papel prioritário que supostamente era atribuído à estética?

Entendo a estética como a maneira como as coisas se mostram, juntamente com as razões para preferir uma maneira de se mostrar em relação a outras. Aqui está um bom exemplo: eu era presidente da Sociedade Americana de Estética quando a organização completou cinquenta anos, em 1992, e me ofereci para persuadir o artista Saul Steinberg, um amigo meu, a criar um cartaz para comemorar a ocasião. Saul concordou em assumir a tarefa desde que não tivesse de trabalhar muito. Ele não sabia exatamente o que era estética, contudo, em vez de tentar explicar seu significado, pedi para a equipe do Journal of Æsthetics and Art Criticism lhe enviar alguns números publicados da revista, para que ele pudesse ter alguma noção do que pensam os estetas. Isso era pedir demais a alguém que não queria trabalhar muito, mas, no fim das contas, fiel ao seu temperamento, Saul ficou bem mais fascinado pelo ditongo Æ nas capas do periódico do que com o que estava entre elas — se é que ele abriu as edições (a amizade tem limites). Ele telefonou um dia para dizer que havia resolvido o problema e, como esteta, devo admitir que ele se aproximou mais do cerne da questão do que qualquer pessoa que trabalhe apenas com palavras poderia ter feito. Ele pegou de volta com o artista Jim Dine um desenho que havia feito para ele, que mostrava uma paisagem com uma casa e, ao lado, um grande E em forma de bloco — do tipo que encontramos no topo de um diagrama oftalmológico. O E está sonhando com um E mais elegante e cosmeticamente aprimorado do que sua fonte atual permite. Essa letra aprimorada era exibida logo acima, em um balão de pensamento. O que Saul fez foi simplesmente substituir o E elegante pelo ditongo da revista, de modo que o E em forma de bloco agora sonhava em ser um ditongo, da mesma maneira que, em uma propaganda de fisiculturismo, um fracote de quarenta quilos sonha em ter abdômen e bíceps que façam as garotas desmaiarem. Isso era a estética “em uma casca de noz”. E, é claro, poderia funcionar inversamente. No fundo de sua alma, o ditongo poderia desejar ter a aparência moderna e digna do E em forma de bloco. Vale ressaltar que não há nenhuma diferença entre a pronúncia de uma palavra que contém o ditongo e da mesma palavra com A e E separados. Todavia, diferenças de fonte não são mera “coloração”, como diria o lógico Gottlob Frege: elas contribuem no significado de um texto. Sempre há motivos para preferir uma aparência a outras. Enquanto houver diferenças visíveis na aparência das coisas, a estética é inevitável. Eu mandei imprimir três mil pôsteres e coloquei à venda para os membros da organização. O que descobri — sem surpresa — foi que os estetas não estavam suficientemente interessados em arte para pagar pelo pôster e, até onde sei, pilhas deles estão acumulando poeira até hoje no depósito da organização. Meu palpite é que historiadoras/es da arte os teriam adquirido, cientes do valor do trabalho de Steinberg, que morreu em 1999.

Isso me leva à diferença geral entre as duas disciplinas na atualidade. A filosofia tem sido quase imune ao impacto do que tem sido chamado de Teoria desde a década de 1970 — um corpo de estratégias amplamente desconstrucionistas que modulou quase todos os outros ramos das humanidades: antropologia, arqueologia, literatura, história da arte, estudos de cinema e similares — os quais foram refratados pelo prisma de atitudes pouco visíveis antes da década de 1960 e que, desde então, floresceram em disciplinas acadêmicas com cânones e currículos próprios, começando, na estrutura universitária americana, com os estudos sobre mulheres e os estudos sobre negros, e ramificando-se em variedades de estudos étnicos e de gênero — estudos queer, estudos chicanos e assim por diante. Acredito que é correto dizer que isso foi motivado por várias agendas ativistas, as quais, no caso dos estudos, práticas e crítica de arte, esforçaram-se para alterar atitudes sociais, eliminando preconceitos e, eventualmente, injustiças em relação a esse ou àquele grupo. Afinal, a Desconstrução é considerada um método para demonstrar como a sociedade avançou reforçando os interesses de grupos especiais — brancos, por exemplo, e homens; e, em outra perspectiva, ocidentais ou norte-americanos.

Nesse cenário diversificado, vale a pena refletir sobre o que pode significar um novo foco em estética e história da arte. Será que ele simplesmente se tornará combustível para essas novas disciplinas — estética negra, estética latina, estética queer — como em programas do tipo Queer Eye for the Straight Guy, no qual a estética é tomada como um dos atributos definidores da condição queer e novas atitudes de gênero são produzidas, como na categoria recentemente identificada de metrossexual — homens héteros com olhar estético? Ou significa um abandono da reorganização desconstrucionista do conhecimento, de modo que a arte não será mais vista por meio das perspectivas ativistas das últimas décadas, em vez disso, será tratada “por si mesma” como algo que proporciona prazer aos olhos e ouvidos, independentemente do que se possa considerar o olhar de gênero, o olhar étnico, o olhar racial, etc.? Ou, talvez, a virada para a estética não seja o fim da maneira social e política de abordar a arte, mas um prolongamento desta em direção a dimensões que podem ter sido negligenciadas, a saber, a estética feminina, a estética negra, a estética queer, e assim por diante? Em que caso o recorrer à estética não significa uma real mudança de direção?

A “Teoria” entrou no entendimento acadêmico no início dos anos setenta. Os primeiros escritos de Jacques Derrida e Michel Foucault datam de cerca de 1961 a 1968, o ano das revoltas universitárias em todo o mundo. Na América, os eventos e movimentos que dão à Teoria seu caráter ativista datam, principalmente, de meados ao final dos anos sessenta: 1964 foi o “Verão da Liberdade” na América; o feminismo radical emergiu como uma força após 1968; a revolta de Stonewall, estopim do movimento de libertação gay, ocorreu em 1969; e o movimento antiguerra prolongou-se até a década seguinte. A Teoria definia as atitudes de muitos que ingressavam na vida acadêmica nos anos de 1980, e tornou-se uma espécie de cerne que dividia departamentos, principalmente com base na idade, entre tradicionalistas, que tendiam a uma abordagem Formalista da arte, e ativistas, cujos interesses artísticos eram amplamente definidos por meio de políticas identitárias. Eu sei que, na crítica de arte, a estética tornou-se politizada em meados dos anos oitenta. Críticas/os de arte conservadoras/es insistiam em frisar a estética como algo esquecido ou negligenciado pelas/os críticas/ os de esquerda. Da perspectiva conservadora, voltar-se para a estética significava retornar às formas tradicionais. O fato de um departamento de história da arte lançar uma chamada de artigos sobre estética poderia ser considerado uma boa notícia para as/os conservadoras/es. Poderia significar, com efeito, o que na França após a Primeira Guerra Mundial foi chamado de rappel à l’ordre — uma chamada à ordem — na qual artistas de vanguarda foram intimadas/os a deixar de lado seus experimentos e representar o mundo de maneira reconfortante para aquelas/es cujos mundos haviam sido destroçados pela guerra. Para as/os que veem as coisas dessa maneira, seria extremamente decepcionante se a própria estética fosse apenas mais uma maneira de pensar a arte na perspectiva da Teoria. Pela mesma razão, historiadoras/es da arte cujos programas, bibliografias e reputações se baseiam em abordagens políticas dificilmente dariam as costas a essa abordagem para adotar outra totalmente nova — sobretudo uma que trate a arte como se gênero, etnia e coisas desse tipo não importassem mais. Isso significaria, no fim das contas, um alinhamento com as/os tradicionalistas. Considerando a estrutura atual da vida acadêmica e cultural, isso seria uma tremenda transformação, dificilmente realizável.

Na filosofia, a situação é completamente diferente. Como mencionei antes, nas universidades anglo-americanas a Teoria praticamente não teve impacto na filosofia enquanto disciplina acadêmica. As/os jovens que ingressavam na pós-graduação em filosofia vinham das mesmas matrizes históricas que aquelas/ es que ingressavam em história da arte ou estudos culturais, entretanto, por algum motivo, as questões que criaram divisões nas outras áreas das artes liberais não tiveram o mesmo efeito na filosofia, cujos departamentos não eram polarizados como nas outras sciences humaines. As/os principais filósofas/os dos países anglófonos simplesmente não levaram a sério, enquanto filosofia, os textos que dividiram o resto da vida acadêmica em facções irreconciliáveis. Acho que isso ocorreu, em parte, porque a linguagem desses textos foi percebida como grotescamente contrária aos padrões de clareza e inferência esperados da escrita filosófica. Esses padrões eram monitorados pelos conselhos editoriais dos principais periódicos de filosofia. O princípio de “publicar ou perecer” excluía, darwinisticamente, os artigos escritos nessas novas e vertiginosas linguagens. E como ninguém mais lê filosofia além de outras/os filósofas/os, não havia opções para além dos periódicos padrão.

Além disso, a filosofia nunca se apresentou como uma verdadeira candidata à desconstrução. O motivo disso é que, em sua maioria, os principais movimentos filosóficos do século XX já compreendiam programas para a reforma da disciplina. Wittgenstein havia declarado que “(…) a maioria das proposições e questões que se formularam sobre temas filosóficos não são falsas, mas contra-sensos. Por isso, não podemos de modo algum responder a questões dessa espécie, mas apenas estabelecer seu caráter de contra-senso”.[1] Tratava-se de uma afirmação extrema advinda de um ceticismo radical em relação à filosofia tradicional, e o problema passava a ser encontrar algo que as/os filósofas/os poderiam fazer. A fenomenologia procurou descrever a estrutura lógica da experiência consciente. O positivismo se dedicou ao esclarecimento lógico da linguagem científica. “A filosofia se recupera”, escreveu o pragmatista John Dewey, “quando deixa de ser um dispositivo para lidar com os problemas das/os filósofas/os e se torna um método, praticado pelas/os filósofas/os, para lidar com os problemas dos seres humanos”. Richard Rorty propôs que as/os filósofas/os se envolvessem em conversas edificantes com pesquisadoras/es de disciplinas que sabiam o que estavam fazendo. Assim, quando Derrida e Foucault entraram em cena, a filosofia havia sobrevivido a tantos ataques que tornou-se, para o bem ou para o mal, praticamente imune a eles. O que restou foi um método de análise parcialmente neutro que, se alguém estivesse interessado, poderia ter sido aplicado de maneiras interessantes aos principais elementos da Teoria, como a famosa tese de Derrida de que “il n’y a pas de hors-texte”[2] ou a notável concepção foucaultiana de episteme como algo que define períodos históricos. O feminismo na filosofia tornou-se um campo da filosofia analítica, em vez de um desafio radical à filosofia como inaceitavelmente masculina, e, se é verdade que existem modos de conhecer inerentemente femininos, isso pode ter entrado na discussão sem levantar a questão de saber se há uma maneira de abordar uma posição com tanta responsabilidade aberta igualmente a homens e mulheres. Atualmente, a maioria das filósofas mulheres são feministas que, eu penso, não veem a necessidade de alterar profundamente a natureza da disciplina. Por outro lado, é surpreendente que o pronome padrão da terceira pessoa seja “ela” nos periódicos padrão, a menos que o sujeito seja especificado pelo nome.

Exceto na grande era do Idealismo Alemão, a estética tem sido vista como uma subdisciplina marginal na filosofia, e filósofas/os, com exceção de especialistas, não se interessaram por suas questões porque não as consideraram importantes para a prática da filosofia. Portanto, uma reconsideração da estética teria pouco ou nenhum impacto na filosofia praticada atualmente, em contraste com o impacto que ela pode ter na história da arte. No entanto, a premissa da conferência de Londres era, para dizer de modo paradoxal, que a estética parece ter desaparecido da estética. Ou seja, segundo os organizadores da conferência, os estetas tornaram a estética tão marginal à análise da arte que esqueceram, ou falharam em reconhecer, sua real importância para a arte e para seu lugar na experiência humana. A chamada de trabalhos servia para corrigir essa situação. Era um convite para trazer a estética de volta para a filosofia da arte, de uma maneira mais central do que a praticada recentemente.

É aqui que eu entro em cena, uma vez que fui escolhido, junto com Marcel Duchamp, como ao menos parcialmente responsável pelo modo como as coisas ocorreram. Duchamp, de fato, afirmou que “o deleite estético é o perigo a ser evitado”, e parte de sua intenção com os famosos ready-mades de 1913-17 era constituir um corpus artístico que não levantaria considerações estéticas. Duchamp esclareceu isso na palestra que já citei, proferida no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1961: “Um ponto que realmente quero introduzir é que a escolha desses ready-mades nunca foi pautada pelo deleite estético. A escolha foi baseada em uma reação de indiferença visual e, ao mesmo tempo, em uma total ausência de bom ou mau gosto… de fato, uma anestesia completa”. Se toda a arte fosse feita de ready-mades, como Dali imaginou, de fato não haveria espaço — no mínimo, haveria pouco espaço — para a estética. Contudo, apesar da sugestão um tanto astuta de Duchamp em “Apropos of Readymades”, de que “como os tubos de tinta usados pelo artista são produtos manufaturados e preparados [ready-made], devemos concluir que todas as pinturas do mundo são ready-mades assistidos,[3] bem como trabalhos de assemblagem”, era claro que identificar obras de arte com o grau zero de interesse estético exigia algum esforço especial. Uma coisa era abrir espaço para uma arte na qual a ausência de interesse estético era o fato mais interessante sobre ela; outra muito diferente era afirmar que a estética não tinha nenhum papel a desempenhar na arte. Em seus diálogos com o crítico de arte Pierre Cabanne,[4] Duchamp deixa claro qual era seu objetivo geral: modular a importância, excessiva em sua percepção, do que ele chamava de “retiniano”. Nesse sentido, ele estava em reciprocidade com os organizadores da conferência de Londres. Estes insistiam que se estava prestando pouca atenção a algo que Duchamp sentia que recebia atenção em excesso. Ele estava dizendo que a pintura tinha outras funções além de proporcionar gratificação estética — “poderia ser religiosa, filosófica, moral”. Eles estavam dizendo que ele tinha ido longe demais. No fim das contas, não era uma grande discordância.

Para mim, a descoberta filosófica de Duchamp foi a de que poderia existir uma arte cuja importância era não ter distinções estéticas dignas de serem mencionadas, em uma época em que se acreditava amplamente que o deleite estético era essencial para a arte. Em minha percepção, esse era o mérito de seus ready-mades. Como era possível existir uma arte anestética, ele limpou a atmosfera filosófica permitindo o reconhecimento de que a existência da arte é filosoficamente independente da estética. Tal descoberta era relevante apenas para os interessados, como eu, na definição filosófica de arte, isto é, em quais são as condições necessárias e suficientes para que algo seja uma obra de arte. Os leitores reconhecerão que este é o assunto central deste livro.

O problema, como eu o via — e ainda o vejo —, inicialmente surgiu para mim com Warhol e suas Brillo Boxes, tão parecidas visualmente com as caixas nas quais as Brillo eram transportadas da fábrica para os armazéns e supermercados que a questão sobre a possibilidade de distingui-las foi aguçada — o que eu compreendi como sendo a questão de distinguir arte de realidade. Quero dizer, distingui-las não epistemologicamente, mas ontologicamente — mais cedo ou mais tarde alguém descobriria que uma era feita de madeira compensada e a outra não. A questão era se a diferença entre arte e realidade poderia consistir nessas diferenças detectáveis. Eu acreditava que não, mas, desde o início, minha estratégia era descobrir como poderia haver diferenças que não fossem perceptivas. Eu pensava que deveria haver uma teoria da arte capaz de explicar a diferença. Nos anos sessenta, vários filósofos estavam empenhados nessa tarefa. Richard Wollheim formulou a questão em termos de “critérios mínimos”, o que era uma abordagem wittgensteiniana, e não enfrentou realmente a questão, uma vez que Wollheim supunha que os critérios mínimos permitiriam selecionar a arte em relação à não-arte, ou seja, seriam perceptuais, o que é uma petição de princípio. George Dickie formulou explicitamente a questão em termos de definição, numa época em que wittgensteinianos, entre outros, viam a definição da arte como sendo impossível e desnecessária. Eu cumprimentei Dickie por sua ousadia, mas critiquei sua definição, que é institucionalista: algo é uma obra de arte se o Mundo da Arte assim o decretar. Porém, como seria possível decretar de modo consistente a Brillo Box, mas não as caixas de Brillo, como uma obra de arte? Minha percepção era que deviam existir motivos para chamar a Brillo Box de arte — e se haviam motivos para algo ser arte, ela não poderia ser simplesmente uma questão de decreto.

……………….

……………………

Penso que esses foram os principais argumentos, e aqueles que redigiram a chamada de artigos estão claramente certos, uma vez que as qualidades estéticas não desempenharam nenhum papel nas discussões que se seguiram. Em sua definição, Dickie afirmou que uma obra de arte é uma “candidata à apreciação”, o que poderia muito bem ser apreciação estética, mas Dickie nunca quis ser muito explícito.

Eu afirmei algumas vezes que se objetos indiscerníveis — a Brillo Box e a caixa de Brillo — eram visualmente iguais, também deveriam ser iguais esteticamente. Contudo, não acredito mais nisso, principalmente por ter encontrado filosofias melhores para pensar essa questão. Mas isso, como veremos, torna a questão da estética ainda mais irrelevante.

Tentemos distinguir entre obras de arte e objetos — a Brillo Box, por exemplo, e a caixa de compensado serigrafada em que consiste cada exemplar [token] da obra. Cerca de trezentos desses exemplares foram criados em 1964 e, aproximadamente, mais uma centena em 1970. O curador Pontus Hultén mandou produzir cerca de cem supostas caixas Brillo, em tipografia Stockholm, em 1990, após a morte de Warhol. Todavia, o estatuto artístico dessas caixas é bastante discutível, uma vez que eram falsas, assim como os certificados de autenticidade que Hultén forjou. Isso complica um pouco a relação de indiscernibilidade entre os exemplares [tokens] que são arte e as caixas de Brillo comuns, as quais por acaso são exemplares [tokens] de outro tipo de arte, isto é, são obras de arte comercial. As caixas de Warhol foram fabricadas pela Factory, no número 231 da rua E 47th em Manhattan; pintadas em Liquitex por Gerard Malanga e Billy Linich; e, em seguida, estampadas com técnicas de serigrafia fotográfica para parecerem com caixas de supermercado. As caixas de supermercado de Warhol — havia cerca de seis tipos na exposição da Stable — eram o que Malanga chamava de “fotografias tridimensionais”. Enquanto isso, havia milhares de exemplares [tokens] de papelão sendo moldados e impressos como caixas de Brillo em (provavelmente) várias fábricas de caixas nos Estados Unidos, durante certo período de tempo. Ambas as caixas, sendo uma arte erudita e a outra arte comercial, são partes da cultura visual, e isso não borra, de maneira alguma, a diferença entre arte erudita e arte comercial. Sabemos quem era o artista comercial — James Harvey — cuja identidade se complica, tendo em vista que ele era um artista erudito do Expressionismo Abstrato que apenas ganhava a vida como designer de embalagens freelancer. O trabalho de Harvey foi apropriado por Warhol na exposição de 1964, na Stable Gallery, juntamente com os trabalhos de vários outros designers de embalagens — a caixa de flocos de milho da Kellogg’s, a caixa de pêssegos da Del Monte, a caixa de suco de tomate da Heinz, etc. No entanto, geralmente, a única caixa lembrada é a Brillo Box — ela era a estrela da exposição e tornou-se uma marca registrada de Warhol, quase tanto quanto o rótulo da sopa Campbell. E isso se deve à sua excelência estética. Seu design vermelho, branco e azul era um nocaute. Era uma obra de retórica visual que celebrava seu conteúdo, o Brillo, como um produto doméstico usado para lustrar alumínio. A caixa era sobre o Brillo e sua estética foi determinada para cativar os espectadores em relação ao Brillo. No entanto, o crédito dessa estética é de Harvey, e não de Warhol. Trata-se da estética da caixa, mas saber se essa estética faz parte ou não do trabalho de Warhol é outra questão. É verdade que Warhol escolheu a caixa de Brillo para a Brillo Box. Contudo, ele também escolheu cinco outras caixas de papelão para a mesma exposição, sendo a maioria esteticamente banal. Eu acho que isso fazia parte do seu profundo igualitarismo, isto é, de que tudo devia ser tratado da mesma maneira. A verdade, no entanto, é que eu não sei se, e quais, propriedades estéticas são próprias da Brillo Box de Warhol. Embora o termo não existisse em 1964, ela era uma obra de Arte Conceitual. Também era uma obra de arte Apropriacionista, ainda que esse termo só passasse a existir na década de 1980. A caixa de Warhol era uma obra de arte Pop — assim chamada porque era sobre imagens da cultura popular. A caixa de Harvey fazia parte da cultura popular, mas não era uma obra de arte Pop porque não era, de modo algum, sobre a cultura popular. Harvey criou um design que, obviamente, atraía sensibilidades populares. Warhol tornou essas sensibilidades conscientes. Warhol era um artista muito popular porque as pessoas sentiam que sua arte era sobre elas. A caixa de Harvey, entretanto, não era sobre elas. Era sobre o Brillo, o qual fazia parte do seu mundo, uma vez que polir alumínio fazia parte da estética da existência doméstica cotidiana.

Um obituário da brilhante e jovem escritora de moda, Amy Spindler, lhe dá o crédito por ter afirmado que “a moda era um barômetro cultural tão importante quanto a música ou a arte”. A pergunta que nos deixa é: qual a diferença, se é que ela existe, entre moda e arte? Um vestido pode ser uma obra de arte e também um indicador cultural, mas nem todos os vestidos são obras de arte, então onde está a diferença? Hegel estabeleceu uma distinção entre dois tipos daquilo que ele denominou Espírito: espírito objetivo e espírito absoluto. O espírito objetivo consiste em todas as coisas e práticas que objetivam a mente de uma cultura: sua linguagem, arquitetura, livros, roupas e culinária, rituais e leis — tudo o que se enquadra nas sciences humaines ou no que os seguidores de Hegel chamaram de Geisteswissenschaften. O espírito absoluto é sobre nós, cujo espírito está apenas presente nas coisas que compõem nosso espírito objetivo. As caixas de Harvey pertencem ao espírito objetivo dos Estados Unidos por volta da década de 1960. De certa forma, as caixas de Warhol também. Contudo, uma vez que são sobre o espírito objetivo, as caixas de Warhol pertencem ao absoluto: elas provocam a consciência de si do espírito objetivo. A autoconsciência é o grande atributo do espírito absoluto, cujos principais — talvez os únicos — momentos, segundo Hegel, consistem nas belas artes, na filosofia e na religião. A estética das caixas Brillo revela muito sobre o espírito objetivo ao qual pertence. Porém, e se ela revelar algo sobre o espírito absoluto?

Basta de metafísica por agora. Eu trouxe essa questão para ajudar a explicar por que, até eu escrever O abuso da beleza, meu trabalho tinha relativamente pouco a dizer sobre estética. A explicação é que minha principal preocupação filosófica, motivada pela situação do mundo da arte na década de 1960, era a definição de arte. Grosso modo, minha definição tinha dois componentes principais: algo é uma obra de arte quando tem um significado — é sobre alguma coisa — e quando esse significado está incorporado na obra — o que geralmente significa: está incorporado no objeto que constitui materialmente a obra de arte. Resumidamente, minha teoria é que obras de arte são significados incorporados. Por causa de obras como a Brillo Box de Warhol, eu não poderia afirmar que a estética faz parte da definição de arte. Isso não é negar que a estética faz parte da arte! Ela certamente é uma característica das caixas de Brillo enquanto peças de arte comercial. Foi por causa da estética da arte popular que as/os artistas Pop ficaram tão fascinadas/os por imagens populares — logotipos comerciais, desenhos animados, kitsch. Contudo, embora eu goste de imagens populares, isso não quer dizer que apenas a arte popular é estética. Afirmar isso seria loucura, além de ser falso. Contudo, também é falso afirmar que a estética seja o objetivo das artes visuais. Não é, de modo algum, o objetivo da Brillo Box! Nem tampouco da maioria da arte no mundo. Foi mais ou menos isso que Duchamp disse em seus diálogos com Pierre Cabanne. A estética passou a fazer parte dos objetivos da arte no Renascimento, e então, quando ela foi realmente descoberta, no século XVIII, os principais atores puderam sustentar que o objetivo da arte era produzir prazer. Uma vez que a arte era tomada como imitação, seu objetivo era trazer aos olhos do espectador aquilo que era esteticamente agradável no mundo — pessoas, cenas e objetos belos. Em seu grande livro, Bild und Kult, Hans Belting discute o “objetivo” das imagens devocionais, nas quais a estética não desempenhava nenhum papel, desde o início do Cristianismo até o Renascimento. Imagens eram oradas e adoradas como milagres, como os Vierzehn Heiligen (os catorze santos auxiliares) do barroco alemão. Mas os Vierzehn Heiligen eram cultuados por ajudar em partos difíceis, doenças e má sorte. A beleza inconfundível dessas estátuas não era seu objetivo, era simplesmente o esperado para a estatuária do século XVIII. Mas se a estética não é o objetivo da arte, qual é o objetivo da estética?

Isso é muito repentino. Não quero negar que possa haver arte cujo objetivo é estético. Ainda não pretendo oferecer exemplos disso, mas posso dizer que a maior parte da arte sendo feita hoje não tem como objetivo principal gerar experiências estéticas. E não acredito que esse tenha sido o objetivo principal da maioria da arte feita ao longo da história da arte. Por outro lado, existe, indiscutivelmente, um componente estético em muita arte tradicional e em alguma arte contemporânea. Atualmente, seria uma grande transformação na prática artística se as/os artistas começassem a fazer arte tendo como objetivo e propósito a experiência estética. Seria realmente uma revolução. As/os filósofas/os estariam equivocadas/os ao acreditar que, atentando-se à estética, estariam atentas/os ao aspecto mais negligenciado da arte. Mas pode ser, ou melhor, acredito ser verdade que, quando há um componente estético intencional na arte, ele é um meio para o objetivo dessa arte. E certamente vale a pena estar filosoficamente atento a isso, mesmo que a estética não faça parte da definição de arte. Ainda, se a estética realmente faz parte dos meios artísticos, a história da arte, ao considerá-la, está prestando atenção em como a arte, considerada política, econômica, socialmente, etc., atinge seus objetivos. Em resumo, a reconsideração da estética, seja na filosofia ou na estética, pode nos revelar muitas coisas importantes sobre a arte, qualquer que seja a nossa abordagem, bem como sobre o mundo social — ou o mundo como espírito objetivo.

Agora, quero passar para um nível um pouco mais profundo, para um conceito de estética que certamente tem algum impacto sobre como pensamos filosoficamente a arte, mas poderia ter um impacto ainda mais significativo sobre como pensamos a respeito de algumas questões centrais da própria filosofia. Essa é uma abordagem da estética que, por estar associada a um dos nomes mais respeitados da filosofia moderna, pode ser recomendada a filósofas/os inclinadas/os a desprezar a estética como uma disciplina menor, preocupada com coisas frívolas. Em 1903, William James convidou o gênio filosófico Charles Sanders Peirce para ministrar uma série de conferências em Harvard sobre o significado do Pragmatismo. Nas palestras, Peirce especificou três disciplinas normativas — lógica, ética e estética (que se referem ao que é certo, respectivamente, no pensamento, na ação e no sentimento) — das quais a estética era a mais fundamental. Peirce acreditava que a lógica se fundamentava na ética, sendo um desenvolvimento superior dela. Ele também afirmou, surpreendentemente, em uma carta a James em novembro de 1902, que “a ética, do mesmo modo, está fundada sobre a estética, — pela qual, desnecessário mencionar, eu não quero significar leite e água e açúcar”.[5] Peirce, aliás, estava descontente com o termo “estética” e propôs, em seu lugar, a palavra claramente antiestética “axiagastics”,[6] que é a ciência que examina aquilo que é digno de adoração.[7] Na Conferência 5, Peirce disse:

……………………………..

[…] vejo que se me impõe a tarefa de definir aquilo que é esteticamente bom […] eu diria que um objeto, para ser esteticamente bom, deve ter um sem-número de partes de tal forma relacionadas umas com as outras de modo a dar uma qualidade positiva, simples e imediata, à totalidade dessas partes; e tudo aquilo que o fizer é, nesta medida, esteticamente bom, não importando qual possa ser a qualidade particular do total. Se essa qualidade for tal que nos provoque náuseas, que nos assuste, ou que de qualquer outro modo nos perturbe ao ponto de tirar-nos do estado de ânimo para o gozo estético, da disposição de simplesmente contemplar a materialização dessa qualidade — tal como, por exemplo, os Alpes afetaram as pessoas da antiguidade, quando o estado da civilização era tal que uma impressão de grande poder era inseparavelmente à apreensão e o terror — neste caso, o objeto permanece, mesmo assim, esteticamente bom, embora as pessoas de nossa condição sejam incapazes de e uma tranquila contemplação estética desse mesmo objeto.[8]………………………………….

Peirce deduz a consequência de que “não existe algo como um mal estético positivo (…) tudo o que pode haver serão várias qualidades estéticas”.[9] Ele escreveu a James, jocosamente, que “em meus julgamentos estéticos, estou inclinado a pensar como um verdadeiro Kentuckiano pensa sobre uísque: é possível que alguns sejam melhores que outros, mas todos são esteticamente bons”.

Não sou especialista em Peirce e não tenho ideia do quanto esses pensamentos são desenvolvidos de forma detalhada, se é que o são, em outras partes de seus volumosos escritos. No entanto, tenho a sensação de que o que Peirce entendia como qualidades estéticas aproxima-se do que Heidegger chamou de “Stimmung”, ou estado-de-ânimo, em Ser e Tempo. Heidegger escreve: “O estado-de-a?nimo deixa manifesto ‘como alguém esta? e como anda’.”[10] Existir, no sentido que ele chama de Dasein — “ser aí” — é sempre estar em algum estado-de-ânimo: “O ser de um estado-de-a?nimo indeterminado, frequentemente contínuo, uniforme e insosso, não deve ser confundido com o mau humor; não só não e? um nada pois e? precisamente nele que o Dasein fica farto de si mesmo.”[11] É célebre a análise que Heidegger faz, em seu ensaio de 1929, “Was ist Metaphysik”,[12] de um desses estados-de-ânimo, o “tédio. Na seção 40 de Sein und Zeit,[13] ele aborda a ansiedade, ou Angústia. Ainda outro exemplo é o estado de espírito que Sartre investiga como Náusea. Acredito que o terror, explorado pelo Departamento de Segurança Nacional, é um Stimmung — um estado-de-ânimo no qual tudo é apresentado como ameaçador. Penso que o Bewunderung und Ehrfurcht[14] diante do “céu estrelado sobre mim”,[15] tal como mostrado por Kant, é um estado-de-ânimo no qual o sublime é sentido. Quando Wittgenstein afirma, no aforismo 6.43 do Tractatus, “o mundo do feliz é um mundo diferente do mundo do infeliz”,[16] penso novamente que se trata de estados-de-ânimo, embora os fatos sejam absolutamente os mesmos.

Resta pouca dúvida de que certas obras de arte se destinam a criar estados-de-ânimo, às vezes alguns bastante poderosos. Os comícios nazistas em Nuremberg são exemplos de manipulação de estado-de-ânimo. A estética da música, em alguns casos da arquitetura e em muitos casos do cinema, nos coloca em estados-de-ânimo. O livro II da Retórica de Aristóteles lida com esses afetos de maneira sistemática, e, desde então, segundo Heidegger, sua interpretação “apenas pôde dar um passo adiante que fosse digno de menção”.[17] O que admiro em Peirce e Heidegger é que eles buscaram liberar a estética de sua tradicional preocupação com a beleza, bem como liberar a beleza de sua tradicional limitação ao calmo desinteresse — e, ao mesmo tempo, situá-la como parte da ontologia do ser humano. Contudo, ela seria colocada na categoria dos belos dias ou belos cenários. E isso a colocaria em conexão com objetos naturais, das flores ao Grand Canyon, e não é disso que Hegel menciona como “nascida e renascida do espírito (…)”.[18] Assim, a beleza ignora a criatividade artística.

Acredito que trazer para a arte o duplo critério de significado e incorporação é conectá-la ao conhecimento: ao que é possível e, para os fiéis, ao verdadeiro. Gregório Magno falou dos capitéis esculpidos nas basílicas românicas como a Bíblia dos Iletrados: elas mostram o que a Bíblia afirma ter acontecido. Elas dizem aos não instruídos o que devem saber. Ou melhor, dizem o que eles devem acreditar como sendo verdade. A beleza não tem nada a ver com isso, embora o hábil escultor apresente a Rainha de Sabá extremamente bela, como acredita-se que ela era. É possível que ela tivesse essa aparência. Porém, poderia ser arte sem ser bela. A beleza foi um valor do século XVIII.

Hilton Kramer, ao aceitar um prêmio do Fundo Nacional para as Humanidades, em 2004, afirmou que “ao definir a pintura do Expressionismo Abstrato como um evento psicológico, negou-se a eficácia estética da própria pintura e tentou-se remover a arte da única esfera em que ela pode ser verdadeiramente experimentada, que é a esfera estética”. “Isso reduziu o próprio objeto artístico ao estatuto de dado psicológico”.[19] Se a estética é realmente isso, então uma imensa quantidade de arte pós-moderna não possui nenhuma dimensão estética, a começar pelo trabalho de Marcel Duchamp. A instalação de Duchamp no Museu de Arte da Filadélfia, Étant donnés: 1) la chute d’eau, 2) le gaz d’éclairage — acessada pelo público por meio de um buraco de fechadura — é deficiente em estética, porém, forte em erotismo. Grande parte da arte contemporânea tem pouca ou nenhuma relação com a estética, entretanto, possui no lugar o poder do significado e a possibilidade da verdade, dependendo da interpretação que os articula.

Em meus vinte e cinco anos como crítico de arte da revista The Nation, esforcei-me para descrever a arte de forma diferente da maioria das/os críticas/os de gosto conservador de Nova York. Na minha perspectiva, a estética quase não fazia parte do cenário artístico. Ou seja, meu papel como crítico era dizer sobre o que era o trabalho — o que ele significava — e, então, dizer por que ele era digno de ser explicado aos meus leitores. A propósito, isso foi algo que aprendi com Hegel em sua discussão sobre o fim da arte.

……………………

…………………

……………..

Notas:

[1] NT. Trecho retirado do aforismo 4.003 do Tractatus Logico-Philosophicus, traduzido por Luiz Henrique Lopes dos Santos e publicado pela EDUSP em 2008. [2] NT. Não há fora-de-texto. [3] NT. “Readymade aided”, trocadilho sonoro de Duchamp. A expressão refere-se a ready-mades cujos elementos foram modificados ou combinados pelo artista. [4] NT. Publicado em português com o título: “Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido”. [5] NT. Trecho retirado do livro de Lúcia Santaella com título Estética de Platão a Peirce, publicado pela editora experimento em 1994. Na introdução ao livro, Santaella cita parte da carta de Peirce para William James com tradução própria. [6] NT. Segundo Martin Lefebvre o termo é um neologismo originado do termo grego axiagastos que significa digno de admiração. Explicação detalhada disponível no artigo: Peirce’s Esthetics: A Taste for Signs in Art. Transactions of the Charles S. Peirce Society, Vol. 43, No. 2, p. 319-344, Spring 2007. [7] NT. Apesar de Danto utilizar o temo adoration, os intérpretes de Peirce utilizam o termo admiração. [8] NT. Trecho retirado da página 203 do livro Semiótica traduzido por José Teixeira Coelho Neto e publicado pela editora perspectiva em 2005. [9] NT. Trecho retirado da página 203 do livro Semiótica traduzido por José Teixeira Coelho Neto e publicado pela editora perspectiva em 2005. [10] NT. Trecho retirado da página 385 do livro Ser e Tempo traduzido por Fábio Castilho e publicado pela editora Unicamp e editora vozes em 2012. [11] NT. Ibidem. [12] NT. Texto traduzido para o português com o título “O que é Metafísica?”. [13] NT. Livro traduzido para português com o título Ser e Tempo. [14] NT. Admiração e Reverência na tradução de Monique Hulshof da Crítica da Razão Prática publicado pela editora vozes em 2017. [15] NT. Trecho retirado do livro Crítica da Razão Prática traduzido por Monique Hulshof e publicado pela editora vozes em 2017. [16] NT. Trecho retirado do aforismo 6.43 do Tractatus Logico-Philosophicus traduzido por Luiz Henrique Lopes dos Santos e publicado pela EDUSP em 2008. [17] NT. Trecho retirado da página 397 do livro Ser e Tempo traduzido por Fábio Castilho e publicado pela editora Unicamp e editora vozes em 2012. [18] NT. Trecho retirado da página 28 da tradução de Marco Aurélio Werle e Márcio Selligmann-Silva dos Cursos de Estética I publicado pela EDUSP em 2001. [19] NT. Danto, provavelmente, retirou os dois trechos do obituário escrito por William Grimes e publicado na página 25 do dia 28 de março de 2012 do New York Times com o título Hilton Kramer, Art Critic and Champion Of Tradition in Culture Wars, Dies at 84.……………..

………..

A obra pode ser adquirida aqui.

Todos nossos agradecimentos à Relicário Edições e a Clara Dias.

…………………

Leia também, na VEJA, a resenha assinada por Eduardo Wolf.

…………

…………